Setelah sebelumnya telah didiskusikan tentang Alquran, Kalam Allah, dan Perkataaan Nabi pada bagian I, sekarang saatnya untuk mendiskusikan pandangan yang kelak menjadi paham ortodoks: Lafaz dan makna Alquran berasal dari Allah. Proses “ortodoksifikasi” suatu pandangan yang sebenarnya di awal contested menarik dianalisis dalam satu tulisan tersendiri. Dalam bagian ini, saya membatasi pada cikal-bakal pandangan ortodoksi tersebut, bukan bagaimana ia menjadi paham ortodoks. Dengan kata lain, apa yang akan saya bicarakan – secara serba singkat – ini terkait pandangan proto-ortodoks.

Yakni, pandangan Ahmad ibn Hanbal dan beberapa pengikutnya. Seperti disinggung di awal, Ibn Hanbal menolak keras doktrin ke-makhluk-an Alquran sebagaimana dipromosikan Mu’tazilah. Yang relevan dengan diskusi kita ialah asumsi dasar di balik penolakannya itu: Alquran merupakan bagian dari ilmu Tuhan, dan karenanya bukan makhluk. Hal itu berarti sumber dan substansi dari apa yang diwahyukan dan menjadi Alquran, tak lain dan tak bukan adalah ilmu Tuhan. Dengan kata lain, Alquran merupakan pengejawantahan ilmu Tuhan kepada umat manusia. Dengan asumsi dasar semacam ini, dapat dipahami jika Ibn Hanbal mengidentikkan Alquran dengan ilmu Tuhan yang bersifat azali dan bukan makhluk.

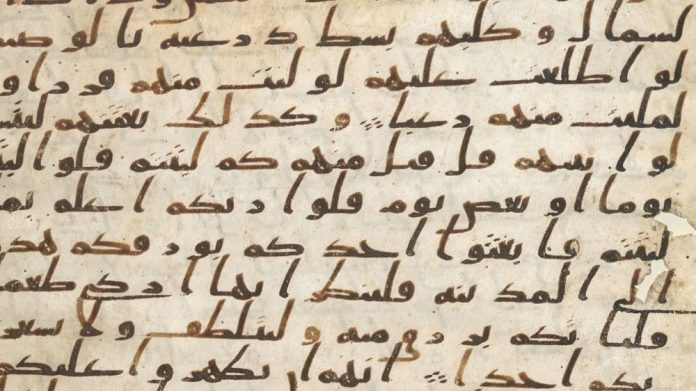

Dalam konstruksi Ibn Hanbal, Tuhan melafazkan Alquran dalam bahasa Arab, yang kemudian didektikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Postulat semacam ini dapat ditemukan pada pemikiran ulama literalis belakangan, seperti Ibn Hazm, yang menyejajarkan Alquran dengan kalam Allah dan ilmu-Nya. Baik Ibn Hanbal maupun Ibn Hazm bersandar pada pemahaman harfiah atas beberapa ayat Alquran dan hadis. Misalnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi bersabda: “Ketika Allah berfirman, para penghuni langit mendengar bunyi seperti rantai diseret pada bebatuan dan mereka tak sadarkan diri hingga Jibril datang kepada mereka. Ketika sadar, mereka bertanya kepada Jibril, “Wahai Jibril, apa yang difirmankan Tuhan?” Jibril menjawab: “Kebenaran.” Dan mereka mengulang kalimat itu.”

Bagi Ibn Hanbal, hadis di atas menunjukkan bahwa Tuhan mengucapkan kalam-Nya yang bukan makhluk dalam bahasa Arab, dan Jibril mendengarnya kemudian menyampaikannya kepada Nabi. Menariknya, kalangan teolog Asy’ariyah memahami hadis yang sama untuk mendukung pandangan mereka bahwa kalam Allah tidak berbentuk bunyi. Terbukti, kata mereka, para penghuni langit tidak bisa mendengarkan kalam Tuhan, melainkan hanya deringan suara rantai yang diseret.

Di samping karena faktor politik, penyandarannya pada tradisi secara ketat menjadikan pandangan Ibn Hanbal begitu populer dan berpengaruh. Faktor politik yang dimaksud ialah kegagalan inkuisisi (mihnah) untuk menjadikan doktrin Mu’tazilah sebagai “asas tunggal” negara, sehingga memunculkan Ibn Hanbal sebagai pahlawan yang diglorifikasi oleh massa oposisi, terlepas dari aliran teologis yang mereka anut. Kredo Ibn Hanbal pun dipersepsikan sebagai simbol tradisionalisme Islam.

Sejumlah pengikut dan simpatisan Ibn Hanbal gencar mendakwahkan doktrin Hanbalisme. Generasi kedua pendukung Ibn Hanbal, seperti Ibn Baththah al-‘Ukbari, mengusung argumen yang persis seperti dikembangkan tokoh idolanya. Yakni, mengidentikkan Alquran dengan kalam Allah. Dari generasi berikutnya, Ibn Hazm mengembangkan gagasan Ibn Hanbal lebih jauh, dengan mengatakan bahwa bukan hanya konten Alquran tergolong kalam Allah, bahkan suara manusia yang membacakan ayat-ayat Alquran pun termasuk kalam Allah.

Di sini tampak muncul dilema. Di satu sisi, teolog Hanabilah meyakini kalam Tuhan tak boleh disamakan atau diserupakan dengan kalam makhluk-Nya. Namun, di sisi lain, mereka juga meyakini bahwa kalam Allah identik dengan lafaz dan bunyi Alquran yang dibaca oleh manusia. Teolog Hanabilah di Baghdad abad ke-5H/11M yang juga menjabat sebagai Qadi, Abu Ya‘la ibn al-Farra’ (w. 458/1066), menyadari dilemma tersebut, namun dia memilih condong pada yang kedua. Baginya, kalam Allah yang azali memang terdiri dari huruf dan bunyi, serupa dengan huruf dan bunyi yang dibuat manusia.

Baca juga: Alquran, Kalam Allah, dan Perkataan Nabi

Faktor lain yang bersifat tidak langsung yang menyebabkan kredo Ibn Hanbal atraktif bagi khalayak umum ialah apa yang bisa kita sebut “skripturalisasi” yang dikembangkan oleh Syafi‘i, pendiri mazhab fikih Syafi‘i. Proyek Syafi‘i sebenarnya dimaksudkan untuk membentengi hukum Islam agar sepenuhnya bersandar pada sumber-sumber yang dianggapnya legitimat, namun punya implikasi besar pada persoalan teologis, termasuk soal natur Alquran.

Bagi Syafi‘i, Alquran sebagai sumber utama hukum Islam tak bisa dipisahkan dari hadis. Sebab, yang disebut terakhir (hadis) juga merupakan sumber legitimat karena ditegaskan oleh sumber pertama (Alquran). Dengan argumen ini, Syafi‘i bukan hanya berhasil mengintegralkan hadis ke dalam suatu postulat “sumber-sumber utama” hukum Islam, namun juga mengangkat status hadis sebagai wahyu. Syafi‘i memperkenalkan apa yang bisa kita sebut “wahyu kembar” (twin revelation). Yakni, wahyu dalam bentuk Alquran dan wahyu dalam bentuk hadis.

Untuk mendukung argumennya, Syafi‘i menyebut sejumlah ayat Alquran yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti Q.S. Ali Imran [3]:31, 132; Annisa [4]:64, Abasa [80]; Alanfal [8]:20; dan Alhasyr [59]:7. Menurut Syafi‘i, taat kepada Allah berarti mengikuti Alquran, dan taat kepada Rasul berarti mengikuti hadis. Syafi‘i juga memaknai kata “hikmah” dalam Alquran sebagai referensi pada “hadis.” Sehingga, beberapa ayat yang menyejajarkan “al-kitab” dengan “al-hikmah” dimaknai oleh Syafi‘i sebagai kesejajaran antara Alquran dan hadis.

Seperti kita tahu, beberapa ayat menyebutkan bahwa Tuhan mengutus seorang Rasul untuk mengajarkan “al-kitab” dan “al-hikmah.” Syafi‘i mengutip ayat-ayat seperti Q.S. Albaqarah [2]:129, 151, 231; Ali Imran [3]:164; Annisa [4]:113; Alahzab [33]:34; dan Aljumuah [62]:2. Tentu, pengutipan Syafi‘i ini bersifat selektif, karena ada ayat-ayat lain yang menyebutkan Nabi Isa dan keturunan Nabi Ibrahim juga mengajarkan atau menerima “al-kitab” dan “al-hikmah,” seperti Q.S. Ali Imran [3]:48 dan Annisa [4]:54.

Ada dua implikasi penting konsep “wahyu kembar” Syafi‘i terhadap diskursus teologi soal natur Alquran yang membantu mengonsolidasi kredo Ibn Hanbal. Pertama, jika Alquran dan hadis adalah wahyu, lalu apa yang membedakan antara keduanya? Perbedaannya terletak pada: yang pertama adalah wahyu yang bersifat langsung, dan yang kedua tidak langsung. Artinya, jika wahyu dalam hadis itu mengambil bentuk makna yang diungkapkan oleh Nabi dengan lafaz-lafaznya sendiri, maka wahyu dalam Alquran mengambil bentuk makna dan lafaz sekaligus (karena langsung dari Tuhan).

Implikasi kedua, yang dikembangkan oleh para pengikut Syafi‘iyah, ialah berkembangnya kategori “wahyu yang dibacakan” (matluw) dan “wahyu yang tidak dibacakan” (ghayr matluw). Wahyu yang dibacakan merujuk pada Alquran, dan wahyu yang tidak dibacakan merujuk pada selain Alquran, yakni hadis. Dua ketegori ini ternyata begitu luas digunakan oleh generasi Muslim pasca Syafi‘i, yang memperlihatkan betapa besar pengaruh “wahyu kembar” yang diperkenalkannya. Memang, Syafi‘i dan para pengikutnya bergerak ke ranah hukum/fikih, namun pengaruhnya pada ortodoksifikasi paham tradisionalis Alquran tak boleh dipandang sebelah mata.

Nah, di luar diskursus teologis klasik di atas, apa yang bisa dipelajari dari teks-teks Alquran sendiri? Apakah Alquran menjustifikasi pandangan bahwa ia sepenuhnya kalam Allah dan sepenuhnya perkataan Nabi? Pertanyaan ini akan didiskusikan di bagian akhir tulisan ini.

Wahyu turun ke hati, diungkapkan oleh Nabi

Berbagai pandangan teologis tentang kalam Allah dan Alquran, sebagaimana didiskusikan di atas, dapat kita jadikan sebagai “something to think with” untuk memahami data-data Alquran sendiri. Memahami data-data Alquran dalam kategorinya sendiri menjadi penting dilakukan, karena perdebatan di kalangan mutakallimun kerap bermuara pada argumen rasional yang – dalam banyak hal – cenderung mengabaikan argumen skriptural (argumen berbasis kitab suci). Padahal, pada hakikatnya, yang mereka perdebatkan adalah natur kitab suci itu sendiri.

Untuk menunjukkan bahwa, dalam perspektif Alquran sendiri (tentu, dalam pembacaan saya), wahyu yang disampaikan kepada Nabi itu bersifat non-verbal (bukan ucapan atau ungkapan (‘ibarat)) dan peran Nabi memverbalkannya dengan lafaz dan bunyi, saya akan menganalisis data-data Alquran dalam tiga segmen. Pertama, data-data Alquran menunjukkan bahwa kata “wahy” dan berbagai derivasinya merujuk pada pewahyuan yang non-verbal. Kedua, kitab transenden yang ada di langit (atau, dalam bahasa para mutakallimun: kalam Allah) tidak diidentik dengan Alquran yang ada di bumi. Ketiga, proses pewahyuan dan peran Nabi memverbalkan wahyu.

Kata “awha” (mewahyukan) dan “wahy” (wahyu) muncul 78 kali dalam Alquran; 18 kali di antaranya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dengan obyek yang diwahyukan adalah Alquran yang berbahasa Arab. Dalam ayat-ayat lain, pihak yang diberi wahyu adalah figur-figur sebelum Nabi, baik mereka yang digolongkan Nabi atau bukan. Bahkan, Alquran juga menyebut Tuhan memberikan wahyu kepada binatang, seperti lebah. Juga, disebutkan Tuhan memberikan wahyu kepada benda mati, seperti bumi. (Jangan salah dipahami saya membandingkan wahyu kepada para Nabi dan wahyu kepada binatang. Saya hanya menyuguhkan data dari Alquran sebelum menganalisisnya.)

Dari data Alquran tentang kata “wahy,” kita tidak mendapatkan kesan bahwa wahyu yang diberikan kepada makhluk-Nya bersifat verbal. Bisa dipastikan, wahyu yang disampaikan kepada binatang dan benda mati tidak bersifat verbal. Dalam Q.S. Azzalzalah [99]:5, Tuhan memerintahkan bumi dengan wahyu (awha), dan memerintahkan langit dengan wahyu (41:12). Sementara itu, dalam Q.S. Annahl [16]:68, Tuhan memerintahkan lebah dengan wahyu untuk membangun sarang di gunung. Perintah Ilahi yang disampaikan kepada makhluk-Nya (benda mati dan binatang) dengan wahyu tersebut jelas tidak bersifat verbal.

Bagaimana dengan wahyu yang disampaikan kepada figur-figur sebelum Nabi Muhammad? Dalam Q.S. Thaha [20]:38, Tuhan memerintahkan ibunda Musa dengan wahyu supaya meletakkan bayinya (Musa) ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai. Kita tak dapat membayangkan ibunda Musa mendengar wahyu langsung dengan telinganya. Artinya, wahyu yang datang kepadanya tidak bersifat verbal.

Alquran juga menyebutkan para Nabi, seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan lainnya, menerima wahyu. Misalnya, Tuhan memerintahkan Musa dengan wahyu supaya melemparkan tongkat untuk mengalahkan para pesulap (Q.S. Ala’raf [7]:117); supaya memukul batu dengan tongkatnya (Ala’raf [7]:160); supaya pergi pada malam hari dan memukul untuk memecah laut (Thaha [20]:77). Yang dapat kita pahami dari ayat-ayat di atas ialah Tuhan memberi Musa wahyu untuk bertindak, bukan wahyu yang didektikan. Dengan kata lain, Tuhan menginspirasi Musa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya.

Jika bentuk wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya tidak berbentuk komunikasi verbal, apakah wahyu kepada Nabi Muhammad berbeda? Dalam Q.S. Annisa [4]:163 disebutkan:

“Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Isma’il, Ishak, Ya’kub dan anak cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan Zabur kepada Dawud.”

Ayat di atas jelas menjawab: Tidak! Tuhan mewahyukan kepada Nabi sebagaimana Ia mewahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wahyu yang bersifat non-verbal yang diterima nabi-nabi sebelumnya juga berlaku untuk Nabi Muhammad sendiri. Nabi berkata hanya mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya melalui wahyu (i.e., Q.S. Alan’am [6]:50; Ala’raf [7]:203; Yunus [10]:109).

Baca juga: Catatan Kritis Mun’im Sirry terhadap Sumber tentang Kanonisasi Al-Qur’an

Sekarang, bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebutkan Nabi menerima wahyu dalam bentuk Alquran (seharusnya “qur’an” dengan huruf “q” kecil untuk merefleksikan “qur’an” sebelum menjadi mushaf Qur’an yang ada sekarang)? Sembari menekankan fungsi Nabi sebagai pemberi peringatan (nadzir), Alquran menyebut Nabi menerima qur’an yang diwahyukan kepadanya (Q.S. Alan’am [6]:19; Asysyura [42]:7). Juga, disebutkan, Nabi diperintahkan menilawah apa yang telah diwahyukan kepadanya (Q.S. Arra’d [13]:30; Alankabut [29]:45). Secara keseluruhan, ayat-ayat tersebut menegaskan tentang “qur’an” yang diwahyukan kepada Nabi.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memulai dengan data Alquran segmen kedua: perbedaan antara “qur’an” atau “kitab” yang tersimpan di langit dan Alquran yang ada di bumi. Kitab di langit jelas tidak dapat diakses oleh manusia, dan karenanya bisa disebut “kitab transenden.” Tentu, terlalu naif kalau kita membayangkan kitab transenden sebagai tulisan di antara dua sampul (buku), seperti mushaf Alquran yang kita miliki sekarang.

Seperti disinggung di awal, penggunaan kata “kitab” atau “kitab Allah” dalam Alquran untuk merujuk pada kitab transenden jauh lebih dominan (sekitar 255 kali) dibandingkan kata “kalam Allah.” Kitab transenden ini disebut dengan berbagai istilah, seperti “lauh mahfuz”, “kitab maknun”, “kitab mubin”, “kitab hakim” atau “kitab” saja. Karena kemunculannya yang cukup banyak, sulit membuat analisis koheren tentang ayat-ayat di mana kata “kitab” muncul. Jikapun kita perlu membuat semacam pemahaman konseptual apa itu “kitab transenden” untuk membedakannya dari Alquran, maka yang menyatukan makna konseptual “kitab” dalam berbagai ayat ialah statusnya sebagai ketetapan atau ketentuan Ilahi.

Hal ini bisa dipahami, sebab kata “kutiba” (yang umum diartikan “ditulis”) seringkali digunakan Alquran dalam makna “ditetapkan.” Misalnya, ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan menyebut “kutiba ‘alaikum al-shiyam” (Q.S. Albaqarah [2]:183) yang berarti “telah ditetapkan kepadamu puasa.” Ayat tentang perang berbunyi “kutiba ‘alaikum al-qital” (Q.S. Albaqarah [2]:116) (telah ditetapkan bagimu berperang), ayat tentang qisas “kutiba ‘alaikum al-qisas” (Q.S. Albaqarah [2]:178) (telah ditetapkan kepadamu qisas).

Dari data-data Alquran dapat diperoleh suatu kesan kuat bahwa kitab transenden berisi ketetapan-ketetapan Tuhan yang bersifat azali, dan karenanya harus dibedakan dari Alquran atau kitab suci yang dimiliki umat-umat sebelumnya yang ditulis dalam bahasa berbeda. Karena itu, ketika Alquran menyebut Tuhan menurunkan atau memberikan “kitab” kepada Nabi Muhammad tak dapat dipahami sebagai tulisan dalam dua sampul, melainkan ketetapan-ketetapan Ilahi. Sebab, sederhananya, “kitab” yang diwahyukan kepada Nabi di zamannya belum berbentuk mushaf Alquran, sebagaimana kita lihat saat ini, yang terdiri dari tulisan di antara dua sampul.

Jika penjelasan ini dapat diterima, maka kitab transenden dapat dikatakan sumber dari Alquran. Perlu segera ditambahkan di sini, sumber adalah satu hal, dan identik adalah hal lain. Artinya, sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh nanti, Alquran memang bersumber dari kitab transenden, tapi tidak berarti keduanya identik. Sebab, Alquran merupakan bentuk verbalisasi kitab transenden, yakni wahyu atau ketetapan Ilahi yang non-verbal. Sebagai ketetapan Ilahi, kitab transenden tidak terbatas pada apa yang diverbalkan dalam Alquran. Karena itu, kita temukan ayat-ayat seperti:

“Tidakkah engkau tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab.” (Q.S. Alhajj [22]:70)

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum Kami mewujudkannya.” (Q.S. Alhadid [57]:22)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa semua ketentuan Ilahi terkait apa yang ada di langit dan bumi, bahkan bencana yang menimpa bumi, tercatat dalam kitab transenden. Sebagian ketentuan Ilahi dalam kitab transenden itu dikomunikasikan kepada umat manusia melalui Kitab-Kitab Suci, baik itu Alquran maupun Kitab Suci umat sebelumnya. Juga perlu dicatat, beberapa ayat secara jelas membedakan antara kitab transenden dan qur’an yang diturunkan kepada Nabi. Misalnya,

“Itu adalah ayat-ayat kitab yang jelas (kitab mubin). Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai qur’an berbahasa Arab (qur’anan ‘arabiyyan), agar kamu mengerti.” (Q.S. Yusuf [12]:1-2)

“Itu adalah ayat-ayat kitab dan qur’an yang jelas.” (Q.S. Alhijr [15]:1)

“Itu adalah ayat-ayat qur’an dan kitab yang jelas.” (Q.S. Annaml [27]:1)

Dalam pemahaman tradisional (terutama dalam kitab-kitab tafsir), kata “kitab” dan “qur’an” yang disebutkan secara bersamaan di atas dianggap merujuk pada Alquran yang ada sekarang. Artinya, bagi mereka, Alquran identik dengan kitab transenden. Suatu pemahaman yang bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri bahwa Tuhan tidak akan menyebutkan sesuatu secara sia-sia. Ketika kata” kitab” dan “qur’an” disebutkan secara bersamaan atau terpisah pastilah punya makna tersendiri. Pemahaman tradisional yang mengidentikkan Alquran dengan kitab transenden menjadikan mereka menafsirkan kata “tilka” (yang berarti “itu”) dalam ayat-ayat di atas sebagai bermakna “ini.” Maka, bagian awal dari ayat-ayat tersebut biasanya diterjemahkan “Ini adalah ayat-ayat”, bukan “itu adalah ayat-ayat.” Bagi mereka yang membedakan antara Alquran dan kitab transenden, maka kata “tilka” yang menunjuk pada kitab transenden harus diterjemahkan “itu.”

Baca juga: Tanggapan Fred Donner atas Kajian Otentisitas Al-Quran Para Revisionis

Setelah distingsi antara kitab transenden dan Alquran dapat dibuktikan, maka kita sekarang dapat membuktikan data-data Alquran ketiga yang menunjukkan peran Nabi memverbalkan kitab transenden atau wahyu yang non-verbal itu. Data-data ini terkait proses pewahyuan atau diturunkannya kitab transenden kepada Nabi. Selain kata “awha” yang sudah didiskusikan di atas, Alquran menggunakan kosakata “anzala” atau “nazzala,” yang secara literlek berarti “menurunkan.” Apa perbedaan simantik antara “nazala”, “anzala”, dan “nazzala,” tapi tidak relevan untuk diulas dalam tulisan ini.

Kata “anzala”,” nazzala” dan “tanzil” muncul sekitar 266 kali dalam Alquran. Bukan hanya terkait proses penurunan Alquran, melainkan juga merujuk pada banyak obyek. Misalnya, Tuhan menurunkan “hujan/air” dari langit, atau menurunkan “hidangan” (ma’idah) atau “rizki”, dan seterusnya. Selain Alquran dan kitab, Tuhan juga menurunkan dzikr. Dari berbagai ayat di mana kata “anzala” atau “nazzala” muncul, yang menjadi penekanan adalah kekuasaan Tuhan untuk menurunkan apapun sesuai kehendak-Nya. Dalam kaitan ini, sebenarnya tidak begitu relevan apakah yang menjadi perantara proses penurunan Alquran adalah malaikat Jibril atau al-ruh al-amin atau Tuhan sendiri. Apalagi soal siapakah itu al-ruh al-amin. Sebab, dalam perspektif Alquran, siapapun utusan-Nya, semua itu terjadi karena kekuasaan Tuhan.

Yang relevan didiskusikan di sini ialah bahwa Tuhan menurunkan Alquran ke dalam hati Nabi Muhammad. Dalam dua ayat (Q.s. Albaqarah [2]:97; Asysyu’ara [26]:193-194), Jibril dan al-ruh al-amin membawa wahyu ke dalam hati nabi (‘ala qalbika). Tentu saja, wahyu yang masuk ke dalam hati Nabi bersifat non-verbal. Dan dua ayat itu pulalah yang dijadikan basis skriptural oleh Fazlur Rahman untuk berargumen bahwa lafaz-lafaz Alquran berasal dari Nabi Muhammad sendiri. Argumen Rahman dapat dijustifikasi, sebab jika wahyu non-verbal disampaikan ke dalam hati Nabi, maka implikasi logisnya adalah Nabi sendiri yang memverbalkan wahyu yang diterimanya itu.

Dua ayat itu juga dapat menjadi penjelasan bentuk interaksi “utusan” Tuhan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Asysyura [42]:51, sebuah ayat tentang cara penyampaian wahyu yang sudah diulas oleh banyak ulama dan sarjana.

Bukti lain bahwa Nabi memverbalkan wahyu non-verbal atau kitab transenden yang diwahyukan kepadanya adalah sejumlah ayat yang menegaskan bahwa kitab transenden “dijelaskan” (fushshilat) dalam “qur’an” yang berbahasa Arab. Misalnya, ayat yang berbunyi: “Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, qur’an dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui” (Q.S. Fushilat [41]:3). Ayat ini memperlihatkan bagaimana kitab transenden dikomunikasikan kepada manusia di bumi. Yakni, dijelaskan sehingga menjadi “qur’an” yang berbahasa Arab. Di tempat lain disebutkan, “Demi kitab yang jelas. Kami menjadikan qur’an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti” (Q.S. Azzukhruf [43]:2-3). Sejumlah ayat lain meneguhkan bagaimana kitab transenden itu dijelaskan (fushshilat) atau diuraikan (mufashshal), misalnya Q.S. Alan’am [6]:114; Ala’raf [7]:52; Yunus [10]:37; Hud [11]:1; dan Yusuf [12]:111.

Pertanyaan yang tersisa, siapa yang menjelaskan atau menguraikan kitab transenden? Hanya ada dua opsi: (1) “Utusan” yang dikirim Tuhan untuk menyampaikannya kepada Nabi, atau (2) Nabi sendiri. Dua opsi itu dianut oleh sebagian ulama-ulama klasik sebagaimana diriwayatkan oleh Zarkasyi dan Suyuti. Hemat saya, opsi pertama dengan sendiri runtuh karena adanya ayat-ayat yang menyebutkan bahwa “utusan Tuhan” itu menyampaikannya ke dalam hati Nabi. Artinya, yang disampaikan adalah wahyu yang non-verbal, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Argumen lain kenapa opsi pertama tidak dapat dipertahankan adalah karena dalam banyak sekali ayat Tuhan mewahyukan kalam-Nya (awha) langsung kepada Nabi, tanpa perantaraan. Dengan demikian, opsi yang tersisa ialah Nabi-lah yang menguraikan wahyu non-verbal dengan lafaz-lafaznya sendiri.

Beberapa riwayat hadis juga menguatkan pandangan bahwa, setidaknya, sebagian wahyu diterima Nabi sebagai komunikasi non-verbal. Misalnya, diriwayatkan oleh Malik ibn Anas dalam al-Muwaththa’ bahwa al-Harits ibn Hisyam bertanya kepada Nabi: “Bagaimana wahyu disampaikan kepada njenengan?” Nabi bersabda: “Kadang-kadang saya terima seperti deringan lonceng dan inilah yang paling berat. Bunyi itu kemudian lenyap, tapi saya dapat memahami apa yang dikatakan. Kadang-kadang malaikat datang dalam wujud laki-laki dan ia bicara pada saya, dan saya ingat apa yang dia katakan.” ‘A’isyah berkata: “Saya pernah melihatnya [wahyu] turun kepadanya [Nabi] pada suatu hari yang dingin. Ketika ia pergi darinya, dahinya [Nabi] bercucuran keringat.” Menurut hadis ini, ada kalanya Nabi menerima wahyu non-verbal, hanya berupa bunyi bel/lonceng. Nabi memahaminya dan memverbalkannya.

Sebagai penutup, saya berharap sudah berhasil memperlihatkan bahwa pandangan Rahman, “Alquran seratus persen firman Tuhan dan seratus persen perkataan Nabi” dapat dijustifikasi melalui data dari Alquran sendiri. Saya juga berharap telah berhasil memberikan pendasaran argumentasi yang lebih kokoh dibanding yang dikatakan Rahman sendiri.

Pada spektrum yang lain, saya berharap berhasil memperlihatkan bahwa Rahman salah ketika mengatakan “indeed, all medieval thought” (seluruh pemikiran abad pertengahan) tidak menyetujui apa yang dia gagas. Seperti ditunjukkan dalam tulisan ini, pandangan bahwa lafaz Alquran tidak berasal dari Tuhan diterima cukup luas di kalangan mutakallimun abad pertengahan.

Lalu, kenapa sekarang pandangan semacam ini asing dan bahkan, mungkin, dianggap sesat? Rumput yang bergoyang pun tak akan mampu menjawab.

![Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58 Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-08-at-15.10.40-218x150.png)