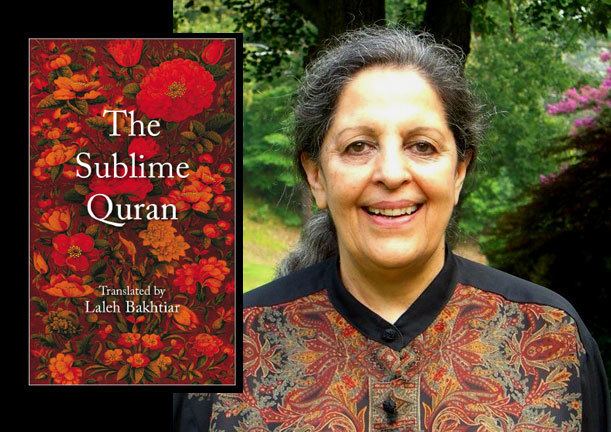

Di Amerika, ada Laleh Bakhtiar, seorang perempuan penggerak feminisme yang menjadi muallaf sejak umur 25 tahun. Ia menikah dengan seorang lelaki berkebangsaan Iran dan pindah mengikuti sang suami ke negara Iran. Di Teheran University, ia mulai belajar Bahasa Arab klasik secara privat kepada salah seorang professor asal Mesir hingga dianggap menguasai Mu’jam Mufahras.

Meskipun secara akademis ia menggeluti psikologi, namun di luar itu ia giat dalam mendalami agama Islam. Dari beberapa karyanya, lima di antaranya adalah buku-buku yang bertemakan sufisme, seperti: A Sense of Unity: The Sufi Tradition in Persian Architecture dan Sufi Expressions of the Mystic Quest. Sementara lima belas buku lainnya bertemakan ke-Islam-an, yang salah satunya adalah the Sublime Quran.

Laleh Bakhtiar dan Tafsir Ayat Nuzyuz

Di antara hal yang menarik dari karyanya yang terakhir ini adalah penafsirannya terhadap ayat nusyuz. Para ulama mendefinisikan nusyuz sebagai pembangkangan atau ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan menjadi kewajibannya. Orang Jawa mengartikan term ini dengan kata “purik”.

Di antara ayat yang berkaitan dengan konsep nusyuz adalah Q.S. al-Nisa’: 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat, kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka.”

Baca Juga: Sabab Nuzul, Perempuan dan Respon al-Qur’an

Kebanyakan literatur tafsir mengartikan kata “wadhribuhunna” pada ayat di atas dengan perintah untuk memukul istri yang nusyuz dengan pukulan yang tidak melukai (dharban ghoiro mubarrih). Sebut saja misalnya al-Thabari yang mengutip riwayat dari Ikrimah, atau Tanwirul Miqbas yang konon merupakan penafsiran Ibn Abbas. Demikian halnya dalam Tafsir Ibn Katsir dan al-Durr al-Mantsur yang dianggap sebagai jenis tafsir bil ma’tsur.

Dari sini dapat dimengerti ketika dalam banyak literatur fikih ditulis bahwa prosedur dalam menghadapi pasangan yang nusyuz adalah dengan memberi nasihat terlebih dahulu. Jika tak juga jera, maka langkah lanjutannya adalah pisah ranjang. Hingga pada tahap akhir yaitu memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.

Penerjemahan “wadhribuhunna” dengan “memukul” inilah yang menjadi ‘keberatan’ Laleh Bakhtiar. Dalam the Sublime Qur’an, ia menyatakan bahwa penafsiran yang demikian merugikan pihak istri. Karena dengan pemahaman tersebut, laki-laki akan memahami bahwa tindakan ‘pemukulan’ merupakan jalan yang ditawarkan al-Qur’an untuk mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh istri. Menurutnya, hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan hormat antarmanusia. Tindakan pemukulan dan kekerasan terhadap istri dinilai tidak manusiawi.

Untuk itu, Laleh menawarkan interpretasi lain yang menurutnya relevan dan tidak bertentangan dengan ayat lain. Menurutnya, terdapat 11 ayat dalam al-Qur’an yang menyebut kata dharaba dalam bentuk fi’il amr (perintah) dengan arti to go away (pergilah) dan to strike (pukullah). Arti yang pertama itulah yang menurutnya relevan dengan kata perintah dharaba yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa’: 34 di atas.

Terdapat beberapa alasan mengapa Laleh Bakhtiar lebih memilih makna “pergilah” ketimbang makna “pukullah”. Di antaranya adalah adanya perintah memperlakukan istri yang dicerai secara ma’ruf (baik). Jika kepada istri yang dicerai (mantan istri) saja harus berlaku baik, maka tidak sepantasnya memukul wanita yang nusyuz yang masih berstatus istri.

Baca Juga: Tafsir Al Quran dan Keteladanan Nabi

Laleh juga merujuk kepada suri tauladan Nabi saw, di mana sebagaimana riwayat Aisyah r.a. disebutkan bahwa beliau tidak pernah memukul istri maupun pembantunya. Bahkan saat terjadi konflik rumah tangga, Rasulullah saw lebih memilih untuk keluar rumah dan meninggalkan para istrinya. Sikap inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Laleh untuk memaknai kata “wadhribuhunna” dengan “pergilah dari mereka.”

Apa yang dilakukan oleh Laleh Bakhtiar ini dapat disebut sebagai penafsiran al-Qur’an dengan hadis. Kata “wadhribuhunna” diartikan dengan “pergilah dari mereka (para istri)” dengan merujuk perilaku yang diteladankan oleh Rasulullah saw. Meskipun demikian, tawaran interpretasi Laleh ini tidak lepas dari kritik karena dianggap menyelisihi tradisi fikih yang telah menyepakati untuk memukul dengan tidak menyakiti kepada istri yang nusyuz.

Pertanyaannya, mengapa penafsiran Laleh menuai kritik, padahal didasarkan pada hadis atau teladan Nabi saw? Bukankah itu bagian dari tafsir bil ma’tsur?

Perlu dipahami bahwa terdapat dua istilah yang beda namun beririsan: pertama adalah al-tafsir bi al-hadits (penafsiran al-Quran dengan hadis), dan kedua adalah al-tafsir al-nabawi (penafsiran Nabi saw). Hadis dipahami sebagai segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi saw. Maka istilah al-tafsir bi al-hadits merujuk pada segala hal yang bersumber dari Nabi saw yang dijadikan sebagai penjelas atau tafsir al-Qur’an. Adapun istilah al-tafsir al-nabawi dimaksudkan sebagai ucapan atau perbuatan yang bersumber dari Nabi saw yang secara jelas dimaksudkan untuk menafsiri ayat tertentu.

Istilah al-tafsir bi al-hadits dapat dipandang lebih umum dan menyeluruh dibanding al-tafsir al-nabawi. Selain itu, cakupan al-tafsir bi al-hadits juga lebih luas. Siapapun penafsir, baik Nabi saw sendiri ataupun penafsir lain, yang menggunakan hadis sebagai tafsir dari al-Qur’an dapat dikategorikan dalam jenis ini. Berbeda halnya dengan al-tafsir al-nabawi yang membatasi hanya pada penafsiran Nabi saw.

Dengan demikian, maka penafsiran Laleh Bakhtiar dapat dikategorikan sebagai al-tafsir bi al-hadits. Ia bukan bagian dari tafsir bil ma’tsur (riwayat), melainkan tafsir bir ra’yi (rasio). Dalam hal ini adalah pendapat Laleh yang kebetulan menggunakan argumen hadis Nabi saw. Sehingga menjadi wajar jika kemudian menuai kritik. Terlebih dalam beberapa literatur memang dijelaskan bahwa sebab turunnya Q.S. al-Nisa’: 34 adalah adanya seorang sahabat yang memukul istrinya, lalu kasus itu diadukan kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat tersebut yang mengatur solusi ketika terjadi nusyuz.

Sekiranya kata “wadhribuhunna” diartikan dengan “pergilah dari mereka (para istri yang nusyuz)” dengan mendasarkan pada teladan Nabi saw, maka penulis menambahi opsi penerjemahan lain, yaitu “pergikanlah mereka” atau dengan kata lain “pulangkanlah mereka” para istri yang nusyuz ke rumah orang tuanya. Sebagaimana sikap Aisyah ra yang pulang ke rumah ayahandanya ketika terjadi fitnah perselingkuhan yang ditujukan kepada dirinya yang populer dengan sebutan haditsul ifki. Namun, sekali lagi, penafsiran seperti itu bukanlah tafsir Nabi saw atau tafsir bil ma’tsur, tetapi tafsir bir ra’yi yang menggunakan hadis atau teladan Nabi saw.

Terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan Laleh Bakhtiar dalam rangka mendekati dan memahami al-Quran merupakan ijtihad yang patut diapresiasi.

Wallahu A’lam

![Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58 Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-08-at-15.10.40-218x150.png)