Jamak diketahui, teori naskh adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi pertentangan atau kontradiksi antarayat dalam al-Quran. Namun sebelum menggunakan teori naskh, tak sedikit para ulama yang mencoba mengurai dengan mendedahnya dari segi korelasi ayat atau konteks ayat. Berikut adalah dua pandangan besar terkait perintah pada dakwah dan jihad di satu sisi, dan kebebasan memilih agama di sisi yang lain.

Dua Pandangan; yang Lemah dan yang Kuat

Dr. al-Buthi, dalam buku al-Jihad fi al-Islam (1993), menyebutkan setidaknya dua pandangan terkait dakwah Islam yang didasarkan pada al-Quran dan hadis sebagaimana dikutip di atas.

Pertama, di awal-awal masa Islam, sebelum disyariatkannya jihad dengan cara perang, mengajak manusia memeluk Islam (dakwah) didasarkan pada kesukarelaan, bukan keharusan. Kemudian setelah syairat jihad datang, hukum “beragama tanpa paksaan” tersebut dihapus (mansukh) dengan ayat saif (pedang) al-Taubah [9]: 5 atau 73 dan dengan hadis di atas.

Baca Juga: Mendudukkan Ayat Jihad dan Kebebasan Beragama dalam al-Quran (1)

Aksin Wijaya dalam Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia (2018) menyebutkan, dengan teori nasakh ini, jihad dalam takrif berperang di jalan Allah melawan orang musyrik dan munafik dianggap manasakh kebebasan dalam memilih agama. Sederhananya, orang beragama tidak bebas. Orang harus dipaksa untuk memilih agama Islam, malahan kalau perlu dengan jalan agresi. Namun, menurut Dr. al-Buthi (1993), pandangan ini merupakan pandangan yang lemah.

Kedua, bahwa hukum dakwah Islam secara sukarela tetap berlaku, dan ayat-ayat yang menunjukkan dakwah Islam tanpa paksaan juga tidak dihapus (mansukh). Pandangan ini merupakan yang diamini oleh kebanyakan ahli fikih dan para mufasir. Mereka juga mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Ibn Umar sama sekali tidak bertentangan dengan ayat-ayat kebebasan beragama ini (al-Jihad fi al-Islam, hal. 53).

Lalu para ulama juga membagi padangan kedua ini ke dalam dua kelompok lagi. Yang pertama ialah mereka yang mengatakan bahwa kata al-nas dalam hadis Ibn Umar tersebut adalah para penyembah berhala sebagaimana disebut di atas.

Sementara kelompok kedua adalah mereka yang mengatakan bahwa dakwah Islam tak boleh dibarengi dengan paksaan apapun, tidak pada mereka ahli kitab atau pun yang lain. Perintah membunuh musyrikin dalam al-Taubah [9] ayat 5 atau 73 adalah tersebab penyerangan mereka terhadap kaum muslim, bukan sebab kekufuran mereka. Pandangan ini merupakan ijtihad yang paling masyhur dalam mengurai masalah ini (al-Jihad fi al-Islam, hal. 54).

Di sini, istilah jihad kemudian berkembang lagi menjadi berperang melawan musuh dengan tujuan membela diri, terutama pihak yang terzalimi, sebagaimana ungkap Aksin Wijaya dalam buku Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia (2018) (hal.100).

Jika kekufuran menjadi musabab diperanginya orang-orang musyrik, maka akan bertentangan dengan ayat selanjutnya yang menegaskan bolehnya kaum muslim memberi ruang bagi orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepada mereka.

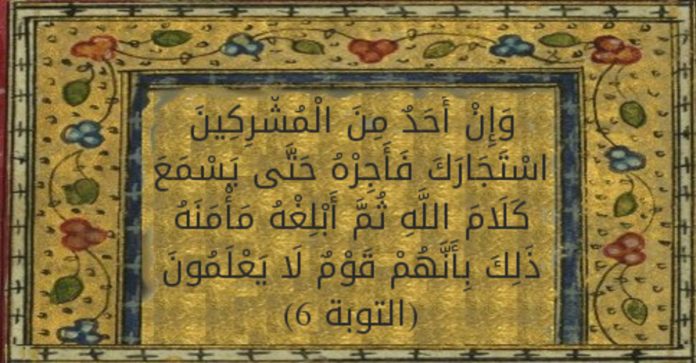

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهٗ ۗذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ࣖ

“Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta pelindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.”

Walhasil, tidak ada pertentangan antara al-Taubah [9]: 5 dengan ayat kebebasan beragama seperti dinyatakan dalam al-Baqarah [2]; 256 dan al-Mumthanah [60]: 8, dan ayat-ayat lainnya.

Redefinisi Qital

Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Ibn Umar di atas? Tidakkah bertentangan? Kita simak uraian Dr. al-Buthi terhadap redaksi hadis Ibn Umar tersebut.

Terbaca jelas redaksi hadis tersebut menggunakan kata kerja uqaatila (أقاتل—fiil mudhari’ dari قاتل—fiil madhi) dan bukan aqtula (أقتل). Masdar atau kata benda dari fiil qaatala (قاتل) adalah qital. Kata ini banyak ditemui di dalam al-Quran, setidaknya ada 96 kata dengan berbagai derivasinya (lih. Fath al-Rahman, al-Hasani). Namun, kata tersebut, terutama kata qital kerap timpang tindih dengan kata jihad.

Baca Juga: Kajian Kata Mukjizat dalam Al-Quran dan Aspek Kemukjizatan Al-Quran

Senada dengan Dr. al-Buthi, Dr. Muhammad Syahur dalam Tajfif Manabi’ al-Irhab (2008) mendefisikan qital suatu aktivitas yang melibatkan dua kubu (musyarakah) dengan posisi yang sama. Kalau salah satu tidak menyerang, maka ia tak disebut qital. Dan pihak yang menyerang disebut qatil, bukan muqatil. Syahrur juga menyebut qital sebagai suatu taklif yang paling berat bagi manusia karena ada yang tidak disukai di dalamnya, yaitu pembunuhan (qatl) (hal. 92).

Akhiran, kita juga telah membaca esai Caner K. Dagli dalam The Study Quran-nya Seyyed Hossein Nasr tentang syarat-syarat kebolehan perang dalam Islam yang diringkas Haidar Bagir dalam Islam Tuhan, Islam Manusia (2017) sebagai berikut; pertama, untuk melindungi dan menegakkan agama. kedua, tidak terbatas melindungi agama Islam saja, tapi juga Kristen, Yahudi, Shabiin dan lainnya. Ketiga, perang hanya boleh untuk membela diri dari agresi musuh (hal. 277). Wallahu A’am.