Kisah pembunuhan pertama yang terekam dalam surah al-Maidah ayat 27-30 sering kali tereduksi dalam ingatan kolektif sebagai sekadar sejarah kriminalitas masa lalu. Padahal, narasi konflik antara dua putra Adam, Qabil dan Habil, adalah arketipe konflik abadi yang terus berulang dalam sejarah manusia. Di mana pertarungan antara ego yang melampaui batas (tughyan) melawan etika yang menahan diri.

Dalam lanskap pemikiran Islam kontemporer, fenomena kekerasan yang menjangkiti dunia Islam—baik yang berwajah radikalisme agama maupun konflik sektarian—dapat dibaca sebagai manifestasi dari apa yang disebut oleh Tāhā Abderrahmane sebagai “Fitnah Qabil” atau Cain Sedition (Tāhā, 2018, hlm. 196).

Baca Juga: Kisah Dua Anak Nabi Adam: Kedengkian Qabil Terhadap Habil Yang Membawa Petaka

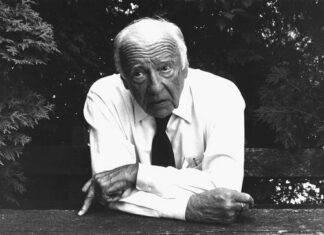

Profil Tāhā Abderrahmane

Tāhā Abderrahmane (l. 1944) adalah pemikir asal El-Jadida, Maroko, yang mendedikasikan hidupnya untuk merumuskan “Modernitas Humanistik Etis” yang bersumber dari nilai Islam. Dengan latar belakang akademis yang kuat—meraih dua gelar doktor dari Sorbonne, Paris, dalam bidang filsafat bahasa (1972) dan logika (1985)— Tāhā menawarkan pendekatan yang melampaui formalisme hukum menuju esensi akhlak (Belhaj, 2025, hlm. 12). Sebagai Presiden Wisdom Forum for Thinkers and Researchers, ia mengkritik rasionalitas modern yang “terpisah dari etika” (abstracted reason) dan menawarkan solusi krisis kemanusiaan melalui penyatuan ilmu dan amal (Viersen, 2023, hlm. 6).

Tafsir Surah al-Maidah Ayat 27: Akar Konflik dan Penyakit Qabil

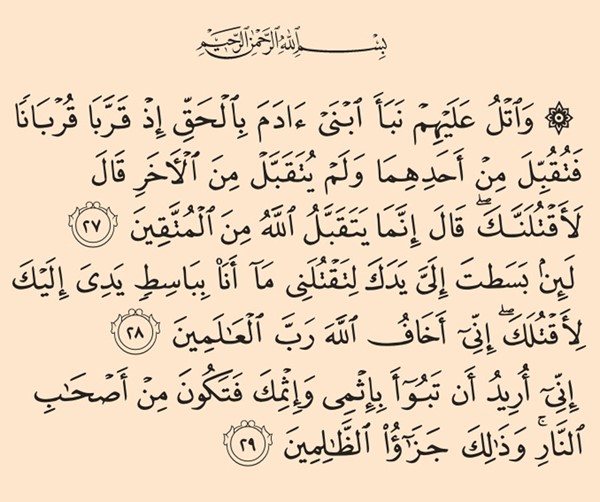

۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

“Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban…” (QS. Al-Ma’idah: 27).

Mengenai pemicu konflik, Imam Ath-Thabari menjelaskan bahwa perselisihan bermula dari ketidakpuasan Qabil terhadap takdir perjodohan. Dia menolak syariat pernikahan silang karena merasa lebih berhak memperistri kembarannya sendiri yang rupawan (Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan, Juz 6, hlm. 169). Ketika solusi kurban (qurban) ditawarkan, Qabil melakukannya tanpa ketulusan, mempersembahkan hasil bumi yang buruk. Sebaliknya, Habil memilih hewan ternak terbaik. Saat tanda penerimaan Ilahi (api) menyambar kurban Habil dan mengabaikan milik Qabil, meledaklah kedengkian itu (Al-Thabarî, 2001, hlm. 170).

Tāhā, menyebut kondisi kejiwaan Qabil ini sebagai manifestasi dari “hasrat untuk berkuasa/tirani” (hubb al-tasallut) yang telah menguasai manusia (Tāhā, 2017, hlm. 10). Kekerasan dimulai ketika seseorang mengingkari realitas dan menolak dialog, yakni suatu kondisi yang disebut Tāhā sebagai “kecepatan psikologis yang bodoh” (ignorant velocity) (Tāhā, 2017, hlm. 40). Penolakan ibadah Qabil bukan semata masalah fikih, melainkan cermin dari jiwa yang dikuasai oleh irasionalitas. Demikian konflik hari ini, mulai sengketa waris hingga rivalitas kelompok, sering kali berakar pada ketidakmampuan hati menerima ketetapan rezeki Tuhan.

Baca Juga: Nilai Kesetaraan Hingga Evaluasi Diri; Qiraah Maqashidiyah Kisah Nabi Adam

Tafsir surah al-Maidah Ayat 28: Quwwah (Kekuatan) dalam Etika Habil

لَىِٕنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

“Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu…” (QS. Al-Ma’idah: 28).

Dalam ayat ini, Tāhā membedakan antara “Kekerasan” (‘Unf) dan “Kekuatan” (Quwwah). Tindakan Qabil dikategorikan sebagai ‘Unf, yaitu ekspresi kejahatan yang irasional, “bodoh”, dan merusak tatanan individu serta masyarakat. Sebaliknya, diamnya Habil, Tāhā menyebutnya adalah sebagai Quwwah, yakni manifestasi kekuatan spiritual yang disiplin, rasional, dan terkendali.

Sikap Habil bukanlah tanda kelemahan atau pasifisme yang naif. Habil memang memiliki kemampuan fisik untuk melawan, namun ia memiliki “kekuatan etis” untuk menahan diri. Ia sadar bahwa membalas kekerasan dengan kekerasan hanya akan melanggengkan siklus kerusakan. Di sinilah letak “Modernitas Etis” yang ditawarkan Tāhā, ketika kemajuan peradaban tidak diukur dari kecanggihan alat pembunuh (teknologi militer), melainkan dari kemampuan manusia untuk mengendalikan hasrat purba Qabil dalam dirinya. (Tāhā, 2017, hlm. 41).

Tafsir surah al-maidah Ayat 30: Manipulasi Jiwa

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

“Kemudian, hawa nafsunya (Qabil) mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka, dia pun (benar-benar) membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Menurut Fakhruddin Ar-Razi, frasa fathawwa’at lahu nafsuhu (maka hawa nafsunya memudahkannya) karena adanya proses manipulasi internal. Membunuh saudara kandung secara naluriah adalah perbuatan berat. Namun, nafsu Qabil menghiasi perbuatan itu sehingga terlihat mudah, ringan, bahkan niscaya sebagai solusi (Ar-Râzî, 2012, hlm. 340).

Analisis Ar-Razi menunjukkan bahaya rasionalisasi dosa. Seseorang yang dikuasai nafsu akan selalu menemukan pembenaran logis untuk kejahatannya. Runtuhnya benteng nurani ini adalah peringatan bahwa nafsu amarah mampu mengubah kejahatan besar menjadi terlihat sepele.

Dalam hal ini, Tāhā membingkai pertentangan ini sebagai benturan antara paradigma “Penguasaan” (Control) melawan “Amanah” (Trusteeship). Modernitas sekuler dan radikalisme agama sering kali terjebak pada logika Qabil yang ingin menguasai takdir, menguasai sumber daya, dan menguasai nyawa. Sebagai antitesis, Tāhāmenawarkan “Paradigma Amanah” (I’timaniyya). Dalam paradigma ini, manusia menyadari posisinya hanyalah sebagai pemegang titipan (khalifah), bukan pemilik mutlak karena nyawa adalah milik Allah, manusia tidak memiliki hak ontologis untuk melenyapkannya. (Tāhā, 2017, hlm. 210).

Sebagai solusi praktis untuk meredam “Fitnah Qabil” di era modern, Tāhā menawarkan “Toolkit Nirkekerasan” yang mencakup tiga tahap rehabilitasi etis,

- Diskusi yang Hormat (Respectful Discussion) dengan membuka kembali ruang nalar yang tertutup.

- Nasihat Etis (Admonition) untuk mengingatkan kembali perjanjian spiritual manusia dengan Tuhan. Dan,

- Hikmah (Wisdom) supaya mampu meruntuhkan ego otoritarian pelaku kekerasan melalui keteladanan (Tāhā, 2017, hlm. 141).

Akhirnya, transformasi dari mentalitas ‘penguasa’ menuju ‘pemegang amanah’ ini krusial bagi dunia modern. Di tengah krisis kemanusiaan, pendekatan ini menawarkan jalan keluar agar proses menghentikan kekerasan bukan dengan balasan fisik, melainkan memulihkan kesadaran bahwa setiap nyawa adalah titipan Tuhan yang haram dinodai.

Baca Juga: Fungsi Transformatif Islam dalam Ritual Kurban

Penutup

Kisah Al-Ma’idah ayat 27-30 bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin bagi masa kini. Penafsiran Tāhā Abderrahmane yang didukung oleh riwayat klasik menegaskan bahwa menjadi “Habil” di zaman penuh fitnah menuntut keberanian moral yang luar biasa.

Dia menuntut pemutusan rantai kebencian dengan menolak menjadi cermin bagi keburukan orang lain. Warisan Qabil adalah peringatan keras, yakni ketika dialog terhenti dan kedengkian berkuasa, agama hanya akan menjadi jubah bagi nafsu yang merusak, menyeret manusia jatuh ke derajat “orang-orang yang merugi” (minal khasirin), baik di dunia maupun akhirat. Wallahu a’lam.

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-218x150.webp)

![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-218x150.png)

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-100x70.webp)

![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-100x70.png)