Tulisan ini akan melengkapi artikel sebelumnya, yang membahas tentang teologi Al-Alusi dengan memfokuskan pembahasan pada ayat mutasyabihat.

Diskursus tentang ayat mutasyabihat masih menjadi pembahasan yang belum final, meskipun telah banyak orang dari berbagai golongan telah menafsirkan ayat tersebut, seperti Sunni, Mu’tazilah, Syi’ah, dan yang lainnya. Ayat mutasyabihat merupakan ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan makna yang dimaksud, kecuali sudah diteliti (Yūsuf Qaraḍāwī, Berinteraksi dengan Alquran, hal. 167).

Contoh ayat mutasyabihat adalah Q.S. Al-Baqarah [2]: 25 dan 70 yang menunjukkan makna-makna yang masih bermakna samar, serupa, sama, dan mirip. Dengan bahasa ini, kata mutasyabihat banyak dipakai pada penggunaan ayat yang masih sama dan belum jelas pada sebagian ayat Alquran.

Subhi Soleh dalam kitabnya mendefinisikan ayat mutasyabihat sebagai ayat yang tidak ada dalil yang bisa menunjukkan pada makna yang sebenarnya (Mabahith fi Ulum al-Quran, hal. 282). Definisi ini menunjukkan bahwa cakupan ayat yang masuk dalam kategori mutasyabihat ialah ayat-ayat yang bersifat mujmal (global), muawwal (ditakwil), dan mushkil (bermasalah).

Ayat yang mujmal (global) butuh tafsil (perincian), ayat yang muawwal (ditakwil) membutuhkan takwil, dan ayat mushkil ada dalil yang samar. Dengan demikian, perlu adanya perngalihan makna yang lain (Subhi Soleh, Mabahits fi Ulum al-Quran, juz 3, hal. 13). Tulisan ini sendiri akan membahas dua tema yang sering digunakan dalam menentukan teologi mufasir:

Makna Kata Yadullah

Term “yad” dalam Alquran jika dimaknai secara tekstual dalam bahasa Indonesia mempunyai makna “tangan”. Ayat yang menjadi kajian pembahasan ini yaitu Q.S. Al-Fath [48]: 10:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۗيَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ࣖ

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.”

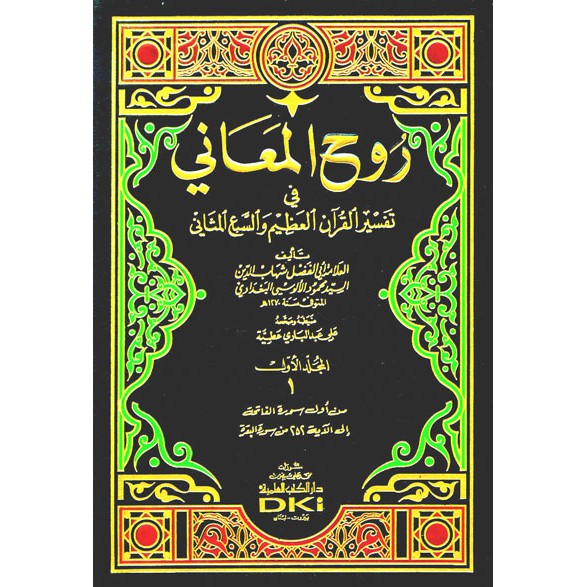

Al-Alusi menganalisis term “yad” pada ayat di atas dengan ungkapan isti’arah (pinjaman). Makna kata yad Allah dikaitkan dengan tangan Nabi Muhammad saw. yang membaiat orang-orang pada masa itu. Ayat tersebut berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu kata yubayi’un Allah yang mempunyai makna ketaatan kepada Allah. Dengan tafsir seperti itu, maka akan selaras dengan firman Allah Q.S. Al-Nisa’ [4]: 80, yaitu man yuti’i al-rasula faqad ata’allah (siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah) (Al-Alusi, Ruh al-Ma’aini, juz 13, hal. 251).

Baca juga: Tinjauan Teologi al-Alusi dalam Tafsir Ruh al-Ma’ani

Analisis yang ditulis oleh al-Alusi menunjukkan bahwa ia lebih condong pada takwil dalam masalah ini. Alasan yang dijelaskan al-Alusi juga menjadi penguat teologi yang dianut olehnya, yaitu karena Allah suci dari sifat-sifat jawarih (anggota badan) dan juga sifat-sifat ajsam (jisim). Sehingga al-Alusi menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah akad perjanjian dengan Nabi Muhammad saw. yang sama seperti posisinya dengan perjanjian Allah.

Bahkan dalam ayat ini al-Alusi tidak menyentuh sisi sufistik seperti penafsirannya pada umumnya. al-Alusi hanya menjelaskan secara singkat pada akhir pembahasan ayat tersebut dengan mengutip pendapat al-Zujaj dengan memberikan makna pada kata yad Allah ialah pahala, taat, dan juga pemberian hidayah Allah kepada manusia.

Makna Kata Istawa

Salah satu ayat yang paling banyak menjadi polemik diskursus ayat mutasyabihat ialah Q.S. Taha [20]: 5:

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

“(Dialah Allah) Yang Maha Pengasih (dan) bersemayam di atas ʻArasy.”

Al-Alusi menjelaskan makna kata istawa dengan menakwil kata tersebut. Al-Alusi memulai penafsirannya dengan menjelaskan bahwa Asry merupakan makhluk Allah yang agung yang diciptakan dari cahaya sha’sha’aniy (panjang) dan ditempatkan di tempat cahaya akal yang terbentang (Al-Alusi, Ruh al-Ma’aini, juz 8, hal. 521). Al-Alusi lebih memilih menakwil ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat tajsim Allah. Meskipun para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menafsirkan kata-kata yang berhubungan dengan tajsim.

Baca juga: Mengenal Corak Sufistik Tafsir Ruh Al-Ma’ani Karya Al-Alusi

Pemaknaan yang dijelaskan oleh al-Alusi lebih condong pada ulama yang menakwil kata istiwa’ dengan berargumen laisa kamithlihi shai’i. Menurutnya, jika istawa sebagai bentuk sifat Allah yang duduk, maka secara tidak langsung menisbatkan sifat yang tidak layak bagi Allah (Al-Alusi, Ruh al-Ma’aini, juz 2, hal. 85).

Al-Alusi banyak mengutip pendapat ulama-ulama salaf, salah satunya yaitu Abu Ismail al-Ansari yang bertanya pada Abu Hanifah tentang orang yang mengatakan la a’rifu rabbi subhanah fi al-sama’i am fi al-ardi (saya tidak tahu Tuhan saya ada di langit apa di bumi). Kemudian Abu Hanifah menjawab bahwa orang tersebut telah kafir karena Allah berfirman “Yang Maha Pengasih bersemayam di atas ʻArasy” dan Arsy Allah di atas langit yang ketujuh (Al-Alusi, Ruh al-Ma’aini, juz 4, hal. 109).

Baca juga: Analisis Akidah asy-Syaukani dalam Karya Tafsirnya

Namun, sisi corak sufi yang ditanamkan oleh al-Alusi sangat jelas ketika membahas ayat ini, karena selain memaknai Arsy adalah makhluk Allah yang agung, al-Alusi juga memaknainya sebagai isyarat pada hati orang mukmin tempat melihat yang hak dan panggung untuk tajalli. Wallahu a’lam.

![Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58 Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-08-at-15.10.40-218x150.png)