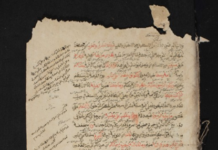

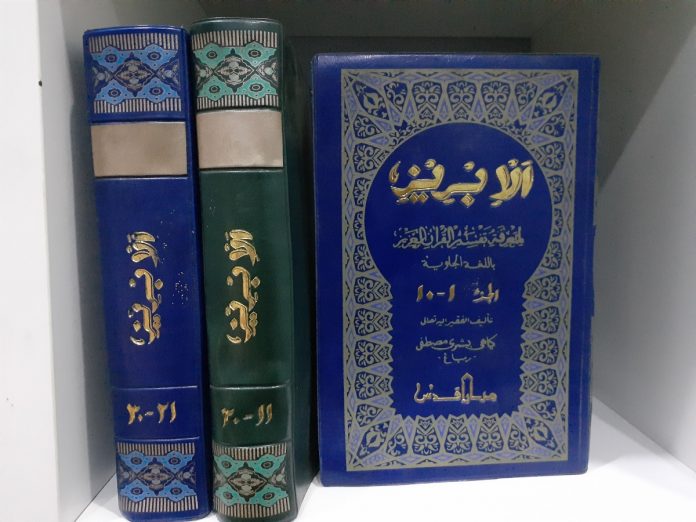

Sebagai salah satu karya monumental tafsir berbahasa lokal, Tafsir al-Ibrīz li Ma’rifah Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz karya K.H. Bisri Musthofa menjadi gambaran kuat relasi antara teks Al-Qur’an dan kultur Jawa. Akan tetapi, alih-alih hanya dipandang sebagai terjemahan dengan model Jawa Pegon, tafsir ini layak dipandang sebagai tafsir fenomenologis, yakni sebuah cara memahami makna teks suci melalui pengalaman hidup dan realitas budaya masyarakat Jawa.

Tafsir Lokal: Bukan Sekadar Terjemahan

Sebagian pembaca memandang al-Ibrīz hanya sebagai tafsir berbahasa lokal. Padahal, ia bukan sekadar terjemahan literal ayat, melainkan juga penafsiran yang merefleksikan cara orang Jawa merespons nilai-nilai Qur’ani. Nilai-nilai sufistik, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap leluhur secara halus muncul dalam tafsir ini, meskipun tidak secara langsung menyebutkan doktrin khas kejawen.

Dalam QS. al-Furqān [25]: 63, misalnya, “Wa ‘ibādur-raḥmāni alladzīna yamsyūna ‘ala al-arḍi haunā”, Kiai Bisri menafsirkan haunā sebagai “alon-alon”, bukan sekadar rendah hati, tapi mencerminkan falsafah “ngeli tanpa keli” yang artinya hidup mengikuti alur tanpa menolak keras atau menelan seluruhnya. Hal ini tidak sekadar terjemahan semantis, tapi juga menunjukkan tafsir spiritual-kultural.

Ritual dan Ritme: Tafsir atas Slametan dan Nyadran

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang syukur dan rezeki, seperti QS. al-Kawtsar [108]: 1–2, al-Ibrīz tak hanya memberi makna literal, melainkan mengaitkan dengan praktik kenduri dan sedekah. Ini menunjukkan bagaimana Kiai Bisri menjadikan praktik slametan sebagai perpanjangan dari syukur Qur’ani, bukan budaya sekuler.

Demikian pula, QS. Yāsīn [36]: 12 yang berbicara tentang pencatatan amal, diulas dengan analogi kuat pada ziarah kubur dan tahlilan, dua tradisi yang dianggap sangat “Jawa”. Namun, dalam tafsir ini, dua tradisi tersebut diresapi dengan nilai eskatologis Qur’ani: “suwarga neraka iku nyata, oleh disekseni…”.

Nilai Asosiatif: Kematangan Spiritualitas Lokal

Ciri paling kuat dari Tafsir al-Ibrīz adalah kemampuannya mengasosiasikan pesan Qur’an dengan bahasa rasa dan pengalaman batin lokal. Misalnya dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 2, “lā raiba fīhi” ditafsiri sebagai “ora ono kang kleru sithik wae,” sebuah penegasan epistemik dengan gaya naratif Jawa yang tegas, tetapi tetap bersahaja.

Baca juga: Kiai Bisri Mustofa: Sang Penggubah Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz

Pendekatan ini selaras dengan metode fenomenologi hermeneutik, yakni memahami makna tidak hanya dari struktur bahasa teks, tapi dari pengalaman manusia dalam menghidupi teks (Gadamer, Truth and Method).

Tafsir Emosional, Bukan Abstrak

Kiai Bisri tidak menafsirkan secara legalistik atau teologis abstrak. Tafsirnya mengedepankan emosi religius, di mana rasa takut, harap, sedih, dan cinta, melekat dalam kehidupan santri dan masyarakat pedesaan. Ia tidak membahas perbedaan ulama tafsir klasik secara panjang, melainkan langsung pada makna eksistensial ayat bagi orang yang mendengarnya.

Sebagai contoh, QS. al-Mulk [67]: 2 yang berbunyi “Alladzī khalaqal-mauta wal-ḥayāta…” ditafsirkan dengan penekanan pada “urip iku mung mampir ngombe”, penghayatan khas Jawa atas kefanaan hidup. Tafsir ini sederhana, tapi menyentuh sisi eksistensial pembaca.

Tafsir al-Ibrīz dan Living Qur’an

Dalam studi kontemporer, muncul konsep living Qur’an: cara umat muslim menghidupi Al-Qur’an dalam praktik budaya mereka. Al-Ibrīz adalah contoh nyata living Qur’an yang terdokumentasi dalam bentuk tafsir. Ia tidak mereduksi budaya, tapi meresapi nilai-nilai Qur’an ke dalamnya.

Baca juga: Pelestarian Budaya Lokal melalui Penafsiran Alquran

Tafsir ini juga menjadi perlawanan lembut terhadap tafsir normatif Arab-sentris. Ia memperlihatkan bahwa lokalitas bukan ancaman bagi otentisitas, melainkan pintu masuk pemaknaan yang lebih luas dan mendalam.

Penutup: Tafsir sebagai Kearifan, Bukan Dogma

Tafsir al-Ibrīz harus dibaca ulang bukan sebagai produk lokal semata, tapi sebagai model tafsir fenomenologis yang mengutamakan pengalaman religius dan bahasa jiwa masyarakat. Alih-alih menolak tradisi lokal, ia memurnikannya secara halus lewat semangat Qur’ani. Inilah yang membuatnya tetap hidup, dibaca, dan diamalkan hingga kini di banyak pesantren dan masyarakat akar rumput. Ia merupakan warisan penting yang menggambarkan tafsir yang tidak hanya menerjemahkan pesan teks suci, tapi juga menyuarakan rasa masyarakat yang menghidupi wahyu itu.

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-218x150.webp)

![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-218x150.png)

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-100x70.webp)

![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-100x70.png)