Belakangan ini, tampaknya studi al-Qur’an dan tafsir di Indonesia menitiki jejak yang cukup signifikan jika dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Dapat dilihat, gerak studi ini sebelumnya terpaku pada beberapa tokoh kunci seperti Fazlurrahman, Toshihiko Izutsu, dan Abdullah Saeed yang berjibaku di lingkaran metode kontekstual.

Ini kemudian diikuti oleh beberapa sarjana di Indonesia yang turut mewarnai cabang diskursus tafsir tematik kontekstual, seperti Sahiron Syamsuddin dan Abdul Mustaqim, dengan masing-masing memiliki terminologi sendiri terkait metode yang diusungnya. Arah kajian tersebut cukup mendominasi di Indonesia, sampai-sampai di beberapa PTKIN, tafsir kontekstual dan tema-tema pokok al-Qur’an menjadi beberapa di antara mata kuliah yang wajib diajarkan.

Tafsir al-Qur’an Berbasis Masa Late Antique

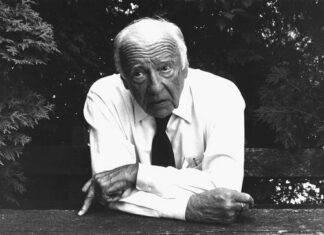

Di bawah dominasi tafsir tematik kontekstual pada tubuh akademi ilmu al-Qur’an dan tafsir (IAT), ragam cara pandang para sarjana di belahan bumi lain pun tidak luput ikut diperkenalkan. Satu di antaranya adalah Angelika Neuwirth, sarjana kenamaan dari Jerman. Ia cukup dipertimbangkan untuk menjadi induk kajian intertekstual dan kajian sastrawi pos-modern atas al-Qur’an. Dalam sekali waktu, riset-risetnya bisa menyeimbangkan sinkronisitas dan diakronisitas dari al-Qur’an yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya.

Di antara argumen besarnya adalah memosisikan al-Qur’an pada kerangka pikir zaman late antique, sebuah zaman dalam rentang waktu pasca krisis ketiga kekaisaran Romawi hingga kemunculan Islam di sekitar abad ke-7 M. Dalam paparannya, Peter Brown telah menangkap sentralitas periode ini menjadi satu kunci untuk mengungkap sebuah evolusi sejarah, khususnya dalam hal sejarah agama Abrahamik (Brown, 1971). Tidak heran jika dengan kerangka cakupan masa ini pula, sarjana sekaliber Al-Azmeh meriset sejarah lahirnya Islam, bahkan tentang ketuhanan Allah yang konsepnya telah dikenal sejak lama (Al-Azmeh, 2014).

Al-Qur’an, kemudian dibaca oleh Neuwirth dalam setting tempat dan waktu yang potensial ini. Oleh karenanya, ia jelas mengesampingkan sejenak bukti-bukti sejarah yang keluar dari zona ini. Neuwirth pun mewacanakan risetnya pada pembacaan al-Qur’an pra-kanonisasi. Ia memaksudkan istilah pra-kanonisasi bukan dalam posisi ketika kitab ini sudah berupa mushaf yang termaterialkan, terlebih dalam ragam bacaan yang sudah ter-universalisasi dalam lingkup satu atau banyak mazhab muslim, namun ketika ia masih dalam rupa materi yang disampaikan secara oral dari Nabi kepada audiensnya (Neuwirth, 2015).

Kenapa Harus Pra-Kanonisasi?

Bagi salah satu profesor di bidang studi Qur’an ini, sasaran untuk mengungkap historisitas al-Qur’an bukan dari materi yang ada setelah ia ter-kanon-kan, tetapi ketika ia masih merekam komunikasi kolektif antara Nabi dan orang beriman, antara orang beriman dengan komunitas Kristen, antara orang beriman dengan komunitas Arab Mekah, dan lain sebagainya. Karenanya, setting lokasi dan waktunya pun jelas, yaitu mengikuti di mana dan kapan al-Qur’an itu dibacakan oleh Nabi. Jika sumber riset yang digunakan bercampur dengan apa yang ia sebut sebagai materi pos-kanonisasi, histori peradaban muslim—juga Timur Tengah—awal justru akan semakin terkaburkan. Poin ini yang juga ia kritik dari pendahulu-pendahulunya yang meneliti komunitas muslim awal dengan menyisipkan materi pos-kanonisasi (Neuwirth, 2000).

Baca juga: Kritik Angelika Neuwirth Terhadap Sarjana Barat dan Muslim dalam Bidang Studi Al-Qur’an

Dengan menyasar materi sebelum kanonisasi al-Qur’an, maka sumber yang ia cari berkisar pada materi-materi peninggalan Arab Jahili, seperti puisi dan syair; teks Bibel Ibrani; teks biblikal di luar yang dikanonkan, seperti materi midrash, apokrif, dan lainnya.

Bagi Neuwirth, sejauh suatu materi jelas beredar secara terbuka di kalangan peradaban Timur Tengah saat itu, ia akan relevan dimasukkan sebagai materi pra-kanonisasi yang kemudian dihadirkan sebagai sumber dalam riset pembacaan late antique-nya. Ini sebab di lingkungan yang demikianlah, al-Qur’an hadir dan kemudian merespons apa yang ada di sekitarnya, berbicara dengan audiensnya, dan bahkan melakukan dialog terbuka dengan komunitas-komunitas sekelilingnya (Neuwirth, 2000).

Siapkah Kita Memasuki Golakan (yang tidak lagi) Baru ini?

Tantangan yang dibutuhkan dalam penelitian model ini jelas adalah kemampuan berbahasa yang cukup memadai dari peneliti untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh teks-teks kuno. Menjadi seorang poliglot dalam ranah ini tidak lagi tertolak, utamanya ketika digunakan untuk membaca materi-materi biblikal yang kadang menggunakan bahasa Ibrani lama (Hebrew), Syriak, dan Aramaik, juga memahami retorika tuturan syair Jahili menggunakan bahasa Arab.

Di samping itu, kemampuan berbahasa Inggris pasti menjadi barometer minimum untuk terikat pada jenis riset yang sama secara global. Ini yang kemudian menjadi dilema tersendiri bagi akademisi Indonesia. Kita tahu bahwa di tataran kelas perkuliahan, pembelajaran bahasa kuno Timur Tengah bahkan masih jauh untuk dikatakan belum tercapai.

Baca juga: Kajian Barat atas Timur: Dari Edward Said Sampai Angelika Neuwirth

Untuk menutup artikel ini, Neuwirth, berikut sarjana setelahnya yang juga melakukan kerja intertekstualitas baru ini telah membawa angin segar dalam dunia studi al-Qur’an. Dalam area akademis, saya rasa kerja seperti ini bukan hanya perlu, tetapi wajib dipertimbangkan. Tidak hanya Neuwirth, di luar sana model kajian intertekstualitas dengan payung late antique sudah digandrungi, tepatnya di lingkup kesarjanaan Ero-Amerika.

Dengan demikian, riset dengan pola tersebut tidak hanya mendekatkan kita pada wacana historisitas al-Qur’an, tetapi juga bisa membantu kita untuk lebih terhubung dengan jaringan studi Qur’an secara global. Pertanyaan finalnya adalah, kapan akademisi Qur’an dan tafsir di Indonesia akan turut memasuki golakan ini?

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-218x150.webp)

![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-218x150.png)

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-100x70.webp)

![Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta Relevansi QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 untuk Pendidikan Pluralistik dalam Kurikulum Cinta](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-08-at-21.27.41-100x70.png)