Dalam wacana ʿulūm al-Qur’ān, istilah tafsir bi al-ma’tsūr dan bi al- ra’yi sudah lama diposisikan sebagai dua kutub utama penafsiran. Tafsir bi al-ma’tsūr dipahami sebagai tafsir yang berakar pada riwayat—baik Alquran, hadis, maupun perkataan sahabat dan tabi‘in. Sebaliknya, tafsir bi al-ra’yi diidentifikasi sebagai tafsir yang bertumpu pada nalar penafsir dengan akal sebagai instrumen utamanya.

Baca Juga: Khazanah Tafsir Tarbawi di Indonesia (5): Metode dan Sumber Penafsiran

Sebuah kritik tipologi

Persoalan epistemologis muncul ketika klaim “murni riwayat” berusaha dipertahankan. Dalam kenyataannya, proses menyeleksi sanad, menimbang validitas riwayat, dan menentukan relevansinya terhadap suatu ayat, semuanya memerlukan kerja intelektual yang intensif. Dengan kata lain, tafsir bi al-ma’tsūr sekalipun tidak pernah steril dari keterlibatan akal. Karena itu, klaim tentang keterpisahan mutlak antara ma’tsūr dan ra’yi tampak problematis (Qadafy 2022). Sejumlah kajian mutakhir menilai dikotomi ini bersifat artifisial, bahkan kontraproduktif bagi perkembangan metodologi tafsir kontemporer.

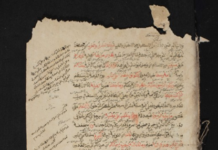

Walid A. Saleh menempatkan peran penting Ibn Taymiyya dalam mempertegas batas-batas ortodoksi tafsir. Melalui apa yang ia sebut sebagai radical hermeneutics, Ibn Taymiyya merumuskan kerangka konseptual yang menegaskan karya tafsir mana yang sah sebagai representasi tafsir Sunni, dan mana yang jatuh di luar batas legitimasi (Saleh 2010). Dengan cara ini, dikotomi ma’tsūr dan ra’yi dipadatkan menjadi instrumen penentu ortodoksi, alih-alih sekadar klasifikasi metodologis (Saleh 2004).

Seiring perkembangan studi, para sarjana modern berusaha memberikan tipologi baru. Ignaz Goldziher membagi tafsir ke dalam corak gramatikal, doktrinal, mistis, sektarian, dan modern (Ignaz Goldziher 2006a; Ignaz Goldziher 2006b). John Wansbrough, dengan pendekatan filologis-kritisnya, membaginya menjadi lima model: haggadic (naratif), halakhic (hukum), masoretic (leksikal), retoris, dan alegoris (Wansbrough dan Rippin 2004). Meski berharga sebagai peta awal, tipologi ini—bagi penulis—lebih berfungsi untuk mengidentifikasi genre karya tafsir, bukan untuk menyingkap logika epistemik yang mendasari proses penafsiran.

Baca Juga: Walid Saleh: Tradisi Tafsir Bersifat Genealogis

Walid Saleh: Sebuah Tawaran

Di tengah keterbatasan tipologi lama, Saleh menawarkan kerangka baru dengan memetakan tafsir ke dalam tiga bentuk: ensiklopedik, madrasah, dan hāsyiyah (Saleh, 2010). Baginya, sifat dasar tafsir adalah integratif, sejalan dengan karakter Alquran yang menghadirkan dimensi hukum, kisah, dan retorika sastra sekaligus. Tafsir ensiklopedik bersifat luas, menghimpun berbagai informasi dan riwayat. Tafsir madrasah lebih ringkas, sementara hāsyiyah hadir sebagai catatan pinggir yang sangat singkat. Meskipun berguna dalam memahami format karya tafsir, kerangka ini tetap berfokus pada bentuk teks, bukan pada logika epistemologis yang lebih dalam: bagaimana sebenarnya penafsir menggunakan riwayat, mengoperasikan akal, dan menegosiasikan keduanya.

Badrus Zaman: Sebuah Tawaran yang lain

Dari titik ini, perdebatan klasik tentang ma’tsūr dan ra’yi perlu direposisi. Alih-alih mempertahankan oposisi biner, lebih produktif bila kerangka ini dipahami secara dialektis. Untuk itu, dua kategori baru diajukan: bi al-ra’yi al-ma’tsūrī dan bi al-ra’yi al-mutlaqān.

Tafsir bi al-ra’yi al-ma’tsūrī menegaskan bahwa akal selalu hadir dalam proses penafsiran, tetapi dalam kerangka menjaga kesetiaan terhadap riwayat normatif. Penafsir aktif menggunakan daya kritis untuk menyeleksi, memverifikasi, dan menafsirkan riwayat, namun tetap menempatkan tradisi sebagai horizon rujukan utama. Secara hermeneutik, model ini sejalan dengan pendekatan romantik, yang berusaha memahami horizon pengarang, bahkan merekonstruksi konteks sosial dan intelektual yang melatarbelakangi teks.

Sebaliknya, tafsir bi al-ra’yi al-mutlaqān menggambarkan metode yang tidak lagi menempatkan riwayat sebagai orientasi utama. Otoritas makna bergeser sepenuhnya kepada penafsir, sejalan dengan gagasan the death of the author dalam teori sastra modern. Model ini membuka ruang luas bagi kreativitas interpretatif dan relevansi kontekstual, meskipun konsekuensinya ialah potensi keterputusan dari kesinambungan tradisi normatif.

Baca Juga: Pesan Gus Awis: “Galilah Khazanah Tafsir dengan Manhaj Ulama Kita!”

Manfaat Kerangka Baru

Dua tipologi ini bukan sekadar permainan terminologi. Ia berfungsi sebagai perangkat analisis yang lebih realistis dalam membaca dinamika tafsir Alquran. Pertama, ia membantu peneliti memahami tafsir pada level pasase, bukan hanya pada level genre karya. Dalam satu kitab tafsir, penafsir bisa saja menggunakan modus ra’yi al-ma’tsūrī pada bagian tertentu, lalu bergeser ke ra’yi al-mutlaqān pada bagian lain. Kedua, ia menghadirkan transparansi metodologis: sejauh mana penafsiran masih berkomitmen pada tradisi, dan kapan ia mulai beroperasi secara kreatif dan otonom.

Reposisi Diskursus

Reposisi dikotomi ma’tsūr dan ra’yi ke dalam kerangka epistemologis—dengan membedakannya sebagai ra’yi al-ma’tsūrī dan ra’yi al-mutlaqān—menawarkan jalan keluar dari keterbatasan tipologi klasik. Dengan pendekatan ini, studi tafsir tidak lagi terjebak pada perangkap label genre yang cenderung membekukan karya-karya tafsir dalam kategori kaku. Sebaliknya, ia membuka ruang untuk membaca tafsir sebagai praktik penalaran, dengan derajat keterikatan yang berbeda-beda terhadap riwayat. Dalam satu kitab, penafsir dapat berpindah dari kecenderungan ma’tsūrī ke mutlaqān, tergantung pada isu dan strategi argumentatif yang digunakan.

Reposisi ini juga memberi peluang untuk menilai ulang peran radical hermeneutics Ibn Taymiyya. Apa yang selama ini dianggap sebagai batas “alamiah” antara tafsir yang sahih dan tafsir yang menyimpang, ternyata lebih tepat dipahami sebagai konstruksi historis—sebuah pagar ortodoksi yang diproduksi dalam konteks tertentu, bukan hukum universal yang tidak berubah. Dengan demikian, dikotomi ma’tsūr/ra’yi tidak lagi diperlakukan sebagai oposisi biner yang menutup kemungkinan dialog, melainkan sebagai spektrum dialektis yang memperlihatkan bagaimana kesetiaan pada warisan normatif selalu dinegosiasikan bersama dengan kreativitas akal.

Inilah yang menjadikan reposisi ini produktif: tafsir Alquran dapat dilihat bukan sebagai teks yang dibekukan dalam riwayat, tetapi sebagai wacana hidup yang terus bergerak di antara tradisi dan inovasi.

![Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18 Muhasabah sebagai Mindfulness dalam Perspektif QS. Al-Hasyr [59]: 18](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-18-at-06.41.01-e1771371757513.png)

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-218x150.webp)

![Doa sebagai Komunikasi Tanpa Batas: Refleksi QS. Al-Baqarah [2]: 186 Menyambut Ramadan](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-141424-482575316-100x70.webp)