Apa yang pembaca sekalian pikirkan ketika mendengar kata bid‘ah? Apakah sholawatan? Atau kah tahlilan? Apa jangan-jangan lebih ekstrem dari itu, dlalalah (sesat) dan neraka? Memang dalam penggunaannya sehari-hari, kata bid‘ah selalu berkonotasi negatif, atau lebih seringnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana sebenarnya penggunaan kata tersebut dalam Al-Qur’an sebagai sumber primer hukum Islam?

Arti dan Cakupan Bid‘ah

Mengutip dari Ibn Taimiyyah, kata bid‘ah sejatinya mempunyai beberapa pemaknaan yang berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan, apakah secara etimologi atau terminologi syariat. Bid‘ah secara etimologi mencakup segala sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelumnya. Sementara terminologi syariat lebih mendasarkannya pada ketiadaan argumentasi syara‘ yang melegitimasinya.

Berdasarkan pada uraian ini, menurut Ibn Taimiyyah, segala sesuatu yang perintahnya didasarkan pada keumuman sunnah Nabi saw. misalnya, tetapi beliau sendiri belum sempat melakukannya, maka sah disebut sebagai bid‘ah. Surat perintah zakat yang dikeluarkan oleh Abu Bakr contohnya. Bahkan, agama Islam yang dibawa Nabi saw. sendiri juga bisa dikatakan sebagai bid‘ah secara etimologi. Sehingga bid‘ah secara etimologi lebih umum ketimbang bid‘ah secara terminologi syariat.

Mengapa Bid‘ah Selalu Berkonotasi Negatif?

Alasan normatif keagamaan barangkali menjadi faktor terkuat mengapa kata bid‘ah berkonotasi negatif. Peredaran dalil-dalil agama, utamanya hadis-hadis Nabi saw. yang mengandung sharih al-‘ibarah seperti “wa kullu bid‘ah dlalalah”, pada gilirannya telah membentuk stigma negatif terhadap kata bid‘ah. Hingga menutup kemungkinan pemaknaan lain terhadap kata bid‘ah itu sendiri.

Jika merunut pada hierarki dalil normatif agama, menurut penulis, ada penyebab lain pembentukan stigma negatif kata bid‘ah selain hadis Nabi saw., yakni Al-Qur’an. Hal ini penulis dasarkan pada ulasan Muhammad Abu Syuhbah dalam Al-Madkhal li Dirasah al-Qur’an al-Karim dan aplikasinya terhadap QS. Al-Ahqaf [46]: 9.

Dalam pengantarnya, Abu Syuhbah menyebut Al-Qur’an sebagai Kitab al-‘Arabiyyah, yang boleh jadi dipahami sebagai kitab yang ‘menyastra’, bukan kitab sastra. Menyandang predikat Kitab al-‘Arabiyyah ini, Al-Qur’an terbukti mampu ‘menyelamatkan’ lughat Arab dari keterasingannya, merevitalisasi bahasa-bahasa yang ‘mati’, serta melakukan peremajaan kembali. Dalam konteks bid‘ah, Al-Qur’an turut memberikan sumbangsih terhadap konstruksi stigma negatif pada kata bid‘ah sebagaimana ulasan berikutnya.

Baca juga: Keindahan Bahasa Al-Qur’an dan Kemunculan Metode Tafsir Sastrawi

Kata Bid‘ah dalam Al-Qur’an

‘Ilmiy Zadah Faidlullah al-Hasaniy dalam Fath al-Rahman li Thalab Ayat al-Qur’an menyebutkan bahwa bentuk dasar b-d-‘a dalam Al-Qur’an memiliki tiga bentuk perubahan. Yakni ibtida‘ yang muncul sekali dalam QS. Al-Hadid [57]: 27, bid‘a yang juga muncul sekali dalam QS. Al-Ahqaf [46]: 9, dan badi‘ yang muncul dua kali dalam QS. Al-Baqarah [2]: 117 dan QS. Al-An‘am [6]: 101.

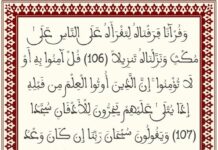

Kata bid‘ah sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk yang ada pada QS. Al-Ahqaf [46]: 9,

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ

“Katakanlah (Muhammad), “Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan dan penjelasan.”

Wahbah al-Zuhailiy dalam Al-Tafsir al-Munir-nya menceritakan bahwa ayat ini merupakan jawaban atas permintaan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad saw., yang menginginkan adanya mukjizat. Dengan jawaban ini sesungguhnya Allah ingin menjelaskan bahwa tidak seharusnya orang-orang kafir menyangkal dan mengingkari risalah dan nubuat Nabi Muhammad saw. Karena keduanya bukan sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya (bid‘ah). Keduanya bahkan telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad saw. Di mana setiap utusan membawa ajaran yang sama, yaitu tauhid. Dan karena bukan merupakan bid‘ah, pembawanya juga tidak dapat dikatakan sebagai bid‘an, yang dalam beberapa tafsir diartikan sebagai badi‘, mubtadi‘ dan dhu bid‘in atau bida‘.

Dalam konteks pembicaraan ayat, orang-orang kafir menganggap Nabi Muhammad saw. sebagai seseorang yang munkar karena membawa sesuatu yang dalam pengetahuan mereka buruk, yaitu bid‘ah. Supaya terbebas dari anggapan ini, Allah melalui Nabi Muhammad saw. lantas melakukan disclaimer dengan mendatangkan redaksi nafi (penyangkalan), yaitu ma kuntu...

Dalam kerangka ulasan Abu Syuhbah sebelumnya, konotasi negatif kata bid‘ah sejatinya telah dikenal sebelum Al-Qur’an diturunkan. Terbukti dengan adanya tuduhan orang-orang kafir. Konotasi ini semakin dipertegas dengan adanya Al-Qur’an yang mengikuti pola-pola kebahasaan serupa, yang pada giliran berikutnya diperkuat dengan kehadiran hadis sebagai bayan.

Maka tidak mengherankan jika kini, ketika siapa pun mengucapkan kata bid‘ah, orang-orang yang mendengar cenderung mengasosiasikannya dengan segala sesuatu yang berbau negatif. Sekarang sedikit banyak kita bisa memahami mengapa kata bid’ah selalu berkonotasi negatif. Meski sejatinya penentuan makna juga didukung dengan variabel-variabel seperti konteks pembicaraan dan sudut pandang pemaknaan. Wallahu a‘lam bi al-shawab.

Baca juga: Konteks Historis Penolakan Al-Quran Terhadap Puisi