Dari sekian banyak tafsir atas al-Quran, bisa dikatakan hasil penafsiran masing-masing tafsir tidak ada yang sama persis. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, antara lain latar belakang mufassir, sumber penafsiran, metode tafsir dan lainnya. Kali ini kita mulai dari metode tafsir terlebih dulu.

Ulama menggunakan metode-metode khusus dalam menafsirkan al-Quran. Metode diperlukan sebagai media penyajian tafsir dan terkait juga dengan tujuan penulisannya. Perbedaan metode tidak jarang mempengaruhi hasil penafsiran, sehingga penting mengenal metode penafsiran Alquran. Beda metode, akan berbeda pula produk tafsirnya.

Secara umum ada empat metode yang populer digunakan para ulama tafsir. Berikut ulasannya lebih lanjut disertai pemaparan tentang kelebihan, kekurangan dan karakteristiknya masing-masing:

Metode tahlili

Metode tahlili adalah metode tafsir yang sifatnya tajzi’i, yakni mengurai secara rinci satu persatu bagian terkecil dari ayat al-Quran. Umumnya pemaparan berdasarkan tartib mushafi, di mana mufassir menafsirkan ayat al-Quran secara berurutan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.

Metode tahlili merinci segala macam aspek ayat. Mulai dari makna mufradat, analisis kebahasaan (i’rab), ragam qiraat hingga berbagai hukum yang dapat disarikan darinya (istinbatul hukm). Diperkaya pula dengan komponen-komponen penafsiran lain seperti konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), relasi antarayat atau antarsurat (munasabah) serta riwayat-riwayat terkait.

Kelebihan dari metode ini adalah pembahasannya yang komprehensif, sehingga sangat cocok bagi pengkaji yang ingin mendalami tafsir Alquran.

Adapun kekurangannya, antara lain metode ini tidak mengarah pada penyelesaian masalah yang konkret di masyarakat. Dengan istilah lain kurang membumi karena tidak dikaitkan pada problematika di dunia nyata. Selain itu, karena saking luasnya pembahasan, banyak hal yang tidak dibutuhkan pembaca ikut disertakan. Mufassir juga kadang terjebak pada kecenderungan mazhabnya. Tidak jarang tafsir model ini mengaitkan ayat tidak pada tempatnya.

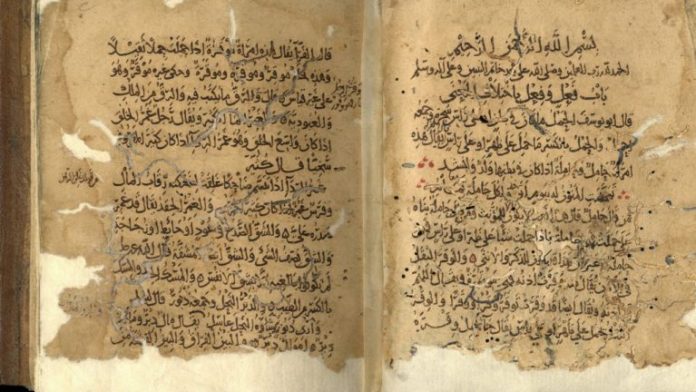

Menurut Fahd bin Abdurrahman ar-Rumi, metode tahlili secara konseptual merupakan metode tafsir yang pertama kali digunakan. Para sahabat dahulu sebagaimana diceritakan oleh Ibn Mas’ud, mempelajari Alquran secara bertahap sepuluh ayat-sepuluh ayat. Mereka tidak beranjak ke pelajaran berikutnya sampai jelas pemahamannya akan makna persepuluh ayat tersebut dan telah mengamalkannya.

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab yang panjangnya 15 jilid itu termasuk tafsir yang menggunakan metode ini.

Metode ijmali

Metode ijmali ialah metode menafsirkan Alquran dengan penjelasan yang global, ringkas dan dengan diksi populer serta jelas. Tidak seperti metode tahlili yang rinci, dalam metode ijmali mufassir terkadang hanya menafsirkan lafaz-lafaz yang dirasa perlu diberi penjelasan. Penjelasannya pun tidak panjang lebar, akan tetapi secukupnya saja sesuai kebutuhan.

Kitab tafsir yang memakai metode ini lebih mudah dipahami karena tidak bertele-tele. Tafsir al-Jalalain misalnya yang hanya menyisipkan penjelasan singkat di sela-sela ayat. Sifatnya yang praktis membuatnya cocok untuk pemula atau bagi orang yang punya waktu terbatas.

Sedangkan dari sisi kurangnya, tafsir ijmali tidak dapat memberikan penjelasan ayat secara detail dan dari berbagai sudut pandang. Sehingga kurang memuaskan bagi pembaca yang menginginkan penjelasan mendalam.

Selain Tafsir al-Jalalain, Tafsir al-Munir karya Syekh Nawawi al-Bantani termasuk kategori ini.

Metode muqarin

Metode muqarin atau komparatif merupakan metode tafsir yang berusaha membandingkan antara satu ayat dengan ayat lain yang redaksinya mirip atau antara ayat dengan hadis yang sekilas tampak bertentangan. Bisa juga perbandingan antara berbagai penafsiran ulama yang berbeda satu sama lain, serta antara teks Alquran dengan teks dari kitab suci agama lain.

Keunggulan menggunakan metode ini, mufassir dapat memberikan wawasan yang luas dari berbagai sudut pandang untuk kemudian pembaca dapat menilai mana penafsiran yang lebih relevan dibandingkan penafsiran lain. Pembaca juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan munculnya persamaan maupun perbedaan pendapat tersebut.

Kelemahan tafsir dengan metode ini barang kali akan cukup menyulitkan dan kurang sesuai untuk kalangan awam atau pemula, sebab pembahasan tafsir terkadang sangat kompleks dan mendalam.

Salah satu karakteristik tafsir muqarin, mufassir biasanya memberikan pandangannya pada bagian akhir setelah sebelumnya memaparkan pendapat para mufassir lain. Pandangan tersebut bisa berupa afirmasi kepada salah satu pendapat dengan argumentasi tertentu, bisa dengan mengompromikan atau mencari jalan tengah di antara perbedaan pendapat. Bisa pula ia menawarkan interpretasi baru disertai bantahan atas pendapat sebelumnya.

Contoh kitab tafsir dengan metode muqarin ialah Safwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni.

Metode maudui

Metode maudui merupakan metode menafsirkan Alquran yang didasari pada tema tertentu. Setidaknya ada tiga macam metode maudui yang populer saat ini.

Macam pertama, mufassir menginventarisasi ayat-ayat yang mengandung kosakata tertentu untuk kemudian menafsirkannya. Ini berguna untuk mengetahui bagaimana penggunaan kosakata tersebut dalam Alquran dan apa saja makna yang dikandungnya. Contoh, al-Mar’ah fil Qur’an, karya Syekh Muhammad Mutawalli Ash-Sha’rawi yang membahas makna dan penggunaan kata al-Mar’ah (perempuan) serta sinonim dan derivasinya dalam Alquran.

Adapun macam kedua, mufassir menghimpun dan membahas suatu aspek dari Alquran. Misalnya kitab Ash-Shamil fi balaghatil Qur’an yang ditulis oleh KH. Afifuddin Dimyati. Kitab ini khusus mengkaji sisi sastrawi Alquran.

Sedangkan macam ketiga dari metode maudui adalah tematik surat, yakni mufassir membatasi penafsirannya pada surat tertentu. Misal, ia hanya menafsirkan surat Yusuf dalam satu kesatuan. Biasanya mufassir akan menentukan terlebih dahulu tema sentral surat (mihwar/’amud), sehingga apapun interpretasi selanjutnya akan berkaitan dengan tema sentral tersebut.

Salah satu yang menjadi kelebihan tafsir maudui ialah mufassir fokus membahas suatu tema tertentu, sehingga pembaca mendapatkan pemahaman yang utuh terkait bagaimana konsep qur’ani atau pandangan dunia (weltanschauung) Alquran tentang tema tersebut.

Di Indonesia, kajian yang awalnya diperkenalkan oleh M. Quraish Shihab ini cukup populer, khususnya di kalangan akademisi tafsir hari ini. Sebab tafsir maudui dinilai lebih mampu menjawab persoalan-persoalan konkret di masyarakat.

Adapun yang menjadi salah satu kekurangan tafsir jenis ini, mufassir biasanya mengabaikan aspek-aspek lain dari ayat yang tidak berkaitan dengan tema yang diangkat. Tafsir jenis ini juga tidak jarang hanya menjadi ajang justifikasi mufassir pada persoalan-persoalan yang diyakininya.

Demikian empat metode populer dalam menafsirkan Alquran. Ini tidak berarti menafikan atau mengesampingkan metode lain. Sebab selama aktivitas menafsirkan Alquran masih eksis dilakukan, akan selalu muncul kreasi dan inovasi dalam mengembangkan metodenya.

Beberapa mufassir hari ini ada yang telah berusaha menggabungkan berbagai metode ini demi mengoptimalkan kitab tafsirnya. Kekurangan yang ada pada satu metode dapat ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki metode lain.

Metode tafsir Alquran adalah hasil ijtihad ulama sebagai usaha memahami kandungan firman Allah SWT. Ia tidak memiliki tuntunan langsung dari Nabi dan tidak pernah dipatenkan. Selain itu antara satu metode dengan metode lain, tidak ada yang terbaik atau lebih utama dari yang lain. Sebab metode hanyalah sarana untuk mengantarkan pada tujuan. Masing-masing metode bahkan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.