Popularitas sebuah teks dalam perspektif filologi dapat dilihat dari seberapa sering ia disalin. Dalam konteks tafsir misalnya, Jalalain menjadi salah satu teks yang cukup populer. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan teks Jalalain bertarikh 1000 hijriah atau kurang lebih setara dengan 1600-an masehi. Popularitas teks ini bahkan dapat dirasakan hingga kini melalui berbagai lembaga yang aktif mengkajinya, baik di lingkungan pesantren maupun kampus oleh mahasiswa.

Berpijak pada tesis tersebut, penulis mendapati hal yang menarik berkaitan dengan Tafsir al-Baghawi, bahwa keberadaan teks tersebut di masa lalu boleh dikatakan cukup populer meskipun tidak sepopuler teks Jalalain. Bagaimana ulasannya? Mari kita simak bersama.

Deskripsi Teks Tafsir al-Baghawi

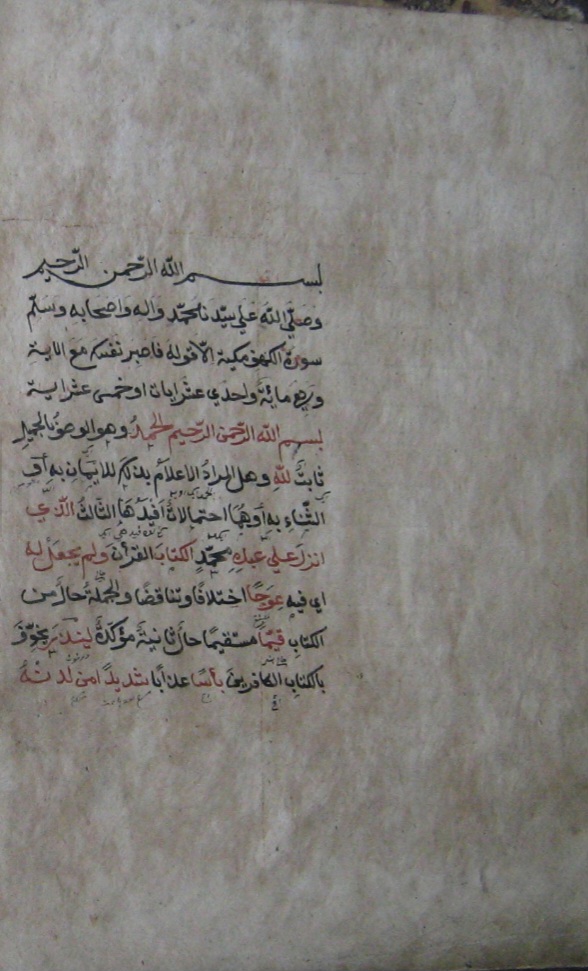

Tafsir al-Baghawi atau bernama asli Ma‘alim al-Tanzil merupakan tafsir yang ditulis oleh Abu Muhammad al-Husain bin Mahmud al-Baghawi (436-510 H.). Secara umum tafsir ini ditulis dengan menganut mazhab bi al-ma’tsur, yakni penjelasan di dalamnya lebih banyak mengacu nash Alquran dan hadis serta atsar-atsar sahabat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah fikih secara dominan.

Sementara teks Tafsir al-Baghawi sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini adalah teks yang termuat dalam bundel naskah Tafsir Jalalain yang menjadi koleksi Museum Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Pembaca dapat membaca deskripsi lengkap bundel naskah tersebut pada Naskah Tafsir Jalalain di Museum Masjid Agung Jawa Tengah.

Baca juga: Naskah Tafsir Jalalain di Museum Masjid Agung Jawa Tengah

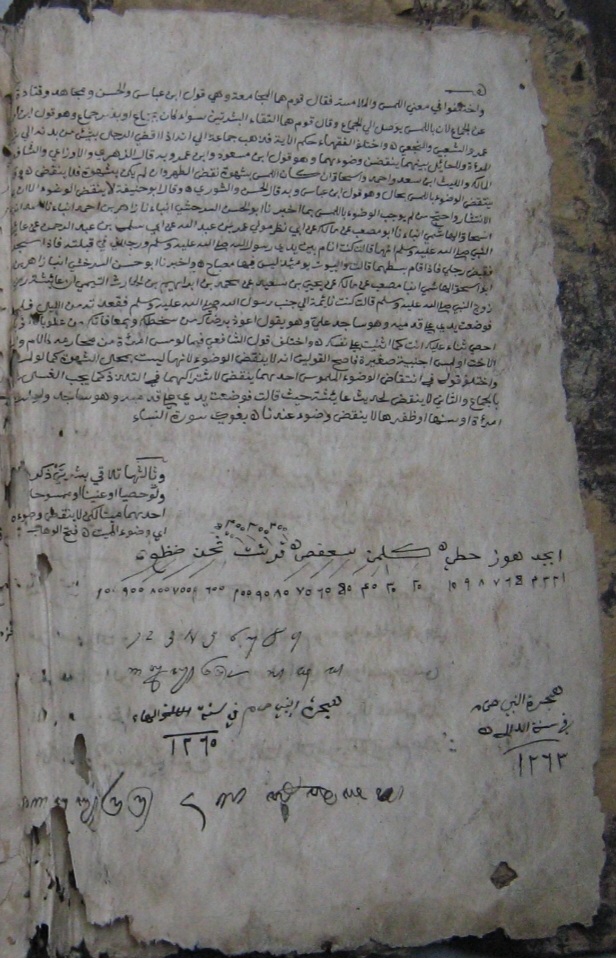

Lebih detailnya, teks Tafsir al-Baghawi tersebut terletak di antara teks kitab Fath al-Mu‘in dan teks tafsir Jalalain. Teks tersebut berisi tafsir dari surah An-Nisa’ [4] ayat 43 yang menjelaskan ibadah salat dan bersuci sebelum mendirikannya serta tafsir surah Al-Hujurat [49] ayat 9 yang menjelaskan perselisihan di antara mukmin berikut solusi pemecahannya.

Besar kemungkinan teks tersebut merupakan kutipan yang diberikan sebagai syarah atau pembanding atas teks primer yang tengah dijelaskan. Artinya bahwa teks tersebut bukan menjadi teks primer dalam bundel naskah tersebut. Hal ini didasarkan pada penggunaan pola ta‘liq dengan menyematkan simbol tertentu sebagai tanda rujukan terhadap teks primer serta penambahan huruf ha’ (هـ) diikuti penyebutan kata al-Baghawiy dan surah yang dikutip di setiap akhir kutipan.

Sebagai informasi, huruf ha’ di akhir sebuah kutipan merupakan akronim dari kata intaha dalam bahasa Arab yang berarti akhir dari kutipan (secara literal berarti selesai). Terkadang, huruf yang ditambahkan adalah alif dan ha’ (اهـ) yang merupakan akronim dari kata yang sama. Santri-santri di pesantren terkadang membaca simbol tersebut dengan nada sarkastis, “ah”.

Baca juga: Al-Raghib al-Asfahani dan Kontribusinya di Bidang Kajian Alquran

Apabila diamati isi kutipan teks yang diberikan serta terlihat eksistensi Tafsir al-Baghawi sebagai tafsir yang dominan menggunakan pendekatan fikih, agaknya teks dalam bundel naskah tersebut cenderung menjadi bagian dari teks kitab Fath al-Mu‘in, bukan teks Jalalain. Hal ini sebagaimana jamak diketahui bahwa Fath al-Mu‘in merupakan teks kitab fikih.

Jika dugaan penulis benar, bahwa teks Tafsir al-Baghawi tersebut merupakan bagian dari teks kitab Fath al-Mu‘in, maka menjadi sangat menarik dikarenakan setidaknya tiga hal. Pertama, teks Tafsir al-Baghawi tergolong teks yang cukup populer di masa itu, yakni sekitar abad 19. Hal ini didukung dengan catatan yang diberikan Pak Anasom terkait penemuan naskah Tafsir al-Baghawi yang lain dalam koleksi yang sama (Museum MAJT). Sebuah naskah milik salah seorang sultan Surakarta yang berisi Tafsir al-Baghawi juz 2.

Baca juga: Mengenal Corak Tafsir Fiqhi dan Kitab-kitabnya

Kedua, kajian tafsir menjadi kajian yang cukup berkembang dan diminati. Ketiga, kajian fikih yang dikomparasikan dengan tafsir dapat dijadikan bukti adanya pendekatan interdisipliner atau multidisipliner di masa lalu. Wallahu a‘lam bi al-shawab. []