Kini, penerjemahan Alquran tidak hanya ditujukan untuk masyarakat Muslim secara nasional, melainkan juga secara lokal salah satunya yakni Alquran dan Terjemahnya dalam Bahasa Banjar. Upaya ini dilakukan karena dua misi, yakni memudahkan masyarakat dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Alquran dalam kehidupan, serta guna melestarikan bahasa lokal yang merupakan kekayaan Indonesia.

Program penerjemahan Alquran ini dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Puslitbang LKKMO, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI melalui kolaborasinya dengan beberapa pihak yakni UIN, IAIN, STAIN, maupun STAIS melakukan penerjemahan Alquran ke bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Tercatat sejak 2011 hingga 2016, terdapat 12 belas terjemah Alquran ke bahasa daerah salah satunya bahasa Banjar oleh UIN Antasari Banjarmasin.

Sebagai tambahan informasi, mayoritas agama yang dianut oleh suku Banjar ialah Islam. Bahasa Banjar sendiri memiliki banyak penutur yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan, bahkan masuk ke wilayah Riau. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan mendasar dilakukannya penerjemahan Alquran ke bahasa Banjar. (Metode, Sumber, dan Muatan Lokal dalam “Al-Qur’an dan Terjemahnya dalam Bahasa Banjar”)

Baca Juga: Tradisi Batamat Alquran di Kalangan Masyarakat Banjar

Metode Penerjemahan

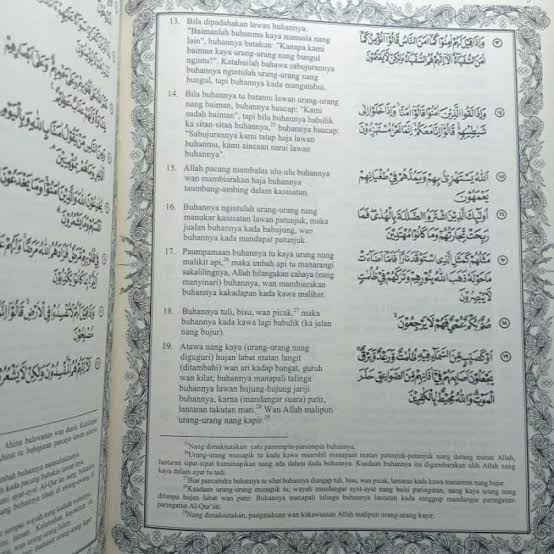

Dalam Alquran dan Terjemahnya dalam Bahasa Banjar, ada dua metode penerjemahan yang digunakan. Pertama, tarjamah harfiyah, yakni terjemah kata per-kata secara harfiyah dengan mempertimbangkan kesesuaian dari aspek susunan kata tanpa memperhatikan kandungan makna secara esensial. Sebagai contoh penerapan ialah ungkapan “al-‘alîy al- ‘azîm” (Maha Tinggi lagi Maha Besar) dalam Qs. Albaqarah [2]: 255 yang dialih bahasakan dengan “Maha Tinggi wan Maha Basar.”

Kata “Basar” digunakan sebagai pengalihan kata “besar” (Indonesia) yang dipahami dalam pengertian fisik maupun non-fisik (keagungan). Pemilihan kata dasar dalam bahasa Indonesia menjadi pertimbangan serius dalam pengalih bahasaan ini. Kata “besar” lebih tepat digunakan daripada kata “agung” (Indonesia). Hal ini karena kata dalam bahasa banjar, kata “agung” berarti “gong” (Indonesia) sehingga tidak tepat untuk digunakan sebagai terjemah.

Kedua, metode tarjamah tafsîriyyah. Metode ini mementingkan aspek makna serta tujuan holistik suatu kata. Contohnya pada kata “faqâtilû” dalam Qs. Al-Hujurât:9 yang secara harfiyah berarti “perangilah” (Indonesia) serta “kalahii” (bahasa Banjar). Terjemah tersebut tidak tepat untuk digunakan karena secara historis ayat tersebut membahas kasus sengketa sehingga kata yang tepat ialah “tindaklah” (ditindak).

Alquran dan Terjemahnya oleh Kementerian Agama merupakan rujukan utama. Lalu ada pula perbandingan dengan terjemah lainnya semisal Tafsir al-Mishbah dan The Message of the Qur’an, Muhammad Asad serta perspektif ‘ulum al-Qur’ân. Teruntuk referensi yang dirujuk dalam penerjemahan ke dalam bahasa Banjar berupa kosa-kata bahasa Banjar asli (tutuk Banjar) yang masih dimengerti oleh masyarakat Banjar umum, bahasa Melayu, ungkapan dalam bahasa Indonesia. (Metode, Sumber, dan Muatan Lokal dalam “Al-Qur’an dan Terjemahnya dalam Bahasa Banjar”)

Baca Juga: Ayat Al-Qur’an Disisipkan ke dalam Mantra: Fenomena Unik Masyarakat Banjar

Versi Digital dari Alquran dan Terjemahnya dalam Bahasa Banjar

Dilihat dari perkembangannya, Alquran dan Terjemahnya dalam Bahasa Banjar ini ternyata telah sampai pada versi digital. Versi digital ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Adanya Alquran dengan terjemah bahasa lokal ini baik versi cetak maupun digital ialah wujud dari keinginan untuk “membumikan Alquran”. Menurut Menag, hal ini merupakan sebuah upaya meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat, khususnya muslim Banjar.

Terkait ide adanya versi digital dari Alquran dan Terjemahnya dalam Bahasa Banjar ini, menurut keterangan dari Rektor UIN Antasari, Mujiburrahman, ialah karena antusiasme masyarakat muslim Banjar yang 99,05% beragama Islam mendorong UIN Antasari untuk mendiskusikan bagaimana agar Alquran ini bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah dan gratis. Kemudian lahirnya ide versi digital ini didukung oleh Kementerian Agama serta Balitbang sehingga dapat terealisasikan. (Menag Rilis Alquran dan Terjemahnya Bahasa Banjar Versi Digital)

Penerjemahan Alquran ke dalam bahasa lokal sangat patut untuk diapresiasi. Ini menjadi salah satu Khazanah keilmuan dalam sejarah Islam. Adanya terjemah Alquran dalam bahasa lokal ini tentu juga akan mempermudah masyarakat dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Alquran karena langsung bersentuhan dengan kultural masyarakat. Untuk versi digital dari Alquran dan Terjemahnya dalam Bahasa Banjar juga telah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang membuatnya lebih mudah untuk dijangkau masyarakat.

![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)