Menurut Manna’ Khalil dalam Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an, tidak mungkin (yata‘dzdzar) mendefinisikan Al-Qur’an secara manthiqy, yakni definisi dengan menggunakan limitasi tertentu yang sedapat mungkin mencapai clear and distinct (jami‘-mani‘). Meski demikian, definisi Al-Qur’an tetap harus dilakukan, karena untuk menghadirkan perbedaan terhadap hakikat sesuatu yang lain dari padanya. Dengan begitu tulisan ini akan mengurai perbedaan fungsi mushaf dan tafsir dalam internal umat Islam.

Maka kemudian dikenal sebuah definisi yang lazim dikenal dalam kajian Al-Qur’an, “kalamullah al-munazzal ‘ala Muhammad Saw. al-muta‘abbad bi tilawatih” atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad Saw. yang membacanya dianggap mengandung nilai-nilai ibadah. Dalam definisi lain, sebagaimana disebutkan Al-Zarqani dalam Manahil al-‘Irfan, disebutkan “min awwal al-fatihah ila akhir surah al-nas al-mumtaz bi khasha’ish” untuk meringkas segala bentuk keistimewaan yang dimiliki Al-Qur’an.

Dari definisi ini, umumnya literatur Al-Qur’an akan melakukan pengejawantahan dengan membandingkannya dengan hakikat hadis Nabi Saw., baik berupa hadis qudsiy ataupun hadis nabawiy. Yang diantara perbedaan yang paling signifikan adalah keberadaan lafaz dan maknanya berasal dari Allah sehingga dianggap beribadah tatkala seseorang membacanya (muta‘abbad bi tilawatih).

Baca juga: Perbuatan yang Menyebabkan Istri Menjadi Durhaka: Tafsir Surat At-Tahrim Ayat 10

Dari semangat muta‘abbad bi tilawatih ini, Al-Qur’an menjadi satu-satunya kitab yang paling banyak dibaca. ‘Dibaca’ dalam artian formal beribadah (recitation) atau bahkan dalam konteks pemahaman atas kandungan makna di dalamnya (exegesis, interpretation). Hal ini karena Al-Qur’an dengan tegas telah mengklaim dirinya sebagai hudan atau petunjuk (QS. Al-Baqarah: 2).

Berkaitan dengan dua aktifitas pembacaan ini (konteks formal ibadah dan pemahaman), tradisi internal umat Islam setidaknya mengenal dan meresepsi dua ‘produk’ kodifikasi Al-Qur’an secara berbeda. Pertama, mushaf yang berisi pure Al-Qur’an dipahami sebagai media untuk pembacaan ibadah, dan kedua, kitab-kitab tafsir dipahami sebagai media pembacaan pemahaman. Separasi dalam tradisi semacam ini sangat menarik karena di luar sana juga dijumpai aktifitas lain yang cukup berbeda.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Zahra Kazani berjudul Between the Foreign and the Familiar: A Qur’an Manuscript and Its Later English Annotations at the East India Company, kajian atas manuskrip mushaf Al-Qur’an di India Timur koleksi British Library, menemukan bahwa manuskrip yang didapat dari Charles Hamilton (1753-1792) ini berisi makna antarbaris (interlinear translation), semacam makna gandul dalam tradisi pesantren, yang ditulis dalam bahasa Inggris (untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar).

Pemaknaan semacam ini cukup ‘aneh’ dalam tradisi internal umat Islam. Karena sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, umat Islam tidak pernah melakukan pengkajian makna Al-Qur’an secara langsung dari mushaf, melainkan ber-wasilah dengan kitab-kitab tafsir karangan para ulama. Artinya, ada sesuatu di balik fenomena pemaknaan mushaf India ini.

Baca juga: Mengenal Izzat Darwazah dan Model Tafsir Nuzuli

Memang jika dibandingkan dengan teks primer Islam lain, Al-Qur’an memiliki perlakuan yang agak berbeda. Hadis Nabi Saw. misalnya, selain dikaji melalui kitab-kitab syarah, ia juga lazim dikaji secara langsung dengan memberikan makna antarbaris pada teks primernya. Seperti pada naskah Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim atau naskah matan hadis lainnya.

Tradisi internal umat Islam juga, sejauh yang penulis ketahui, hampir tidak ditemukan di dalamnya model pemaknaan antarbaris. Pembaca bisa merujuk pada kajian terhadap naskah-naskah mushaf kuno yang tidak satu pun memberikan informasi ini. Seperti yang dilakukan oleh Islah Gusmian dalam Mushaf Popongan atau kajian lain dalam situs Mushaf Nusantara: Database of Southeast Asian Mushafs.

Maka kemudian dalam hasil kajiannya, Kazani menyebutkan bahwa dalam aktifitas pemaknaan yang dilakukan terhadap mushaf di India ini mengindikasikan adanya relasi kuasa. Dimana upaya penguatan dan perluasan kolonialisasi pemerintahan Inggris di India diperoleh salah satunya melalui akuisisi kebudayaan lokal setempat. Sehingga dipahami bahwa pemaknaan (pengkajian) langsung terhadap mushaf Al-Qur’an dilakukan bukan dari internal umat Islam.

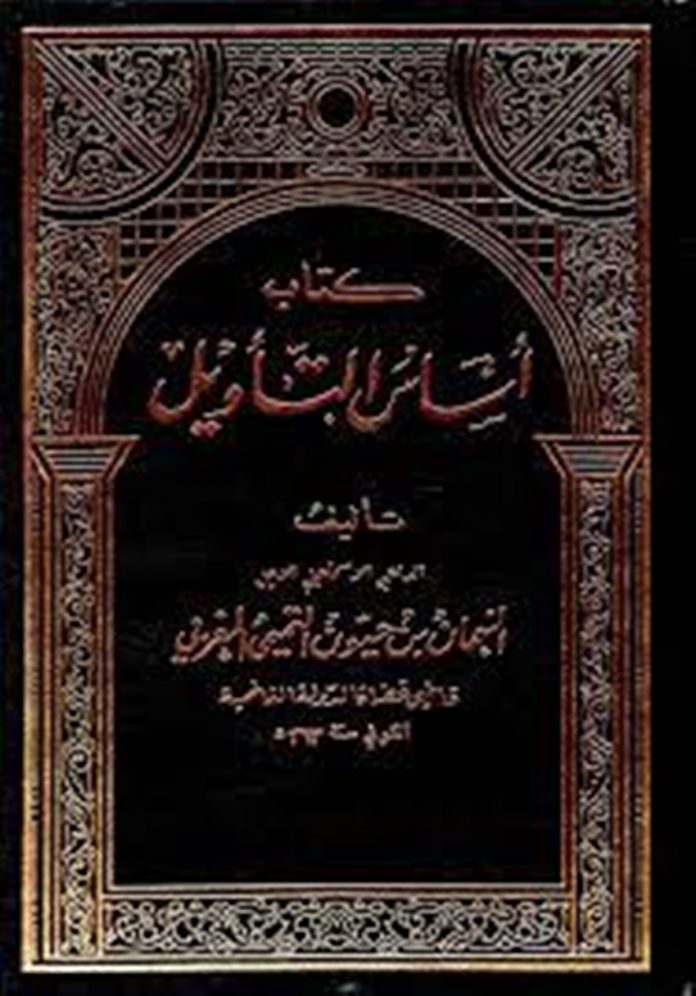

Baca juga: Mengenal Kitab Asas al-Ta’wil: Kitab Tafsir Yang Disusun Berdasarkan Teologi al-Sab’iyah

Oleh karenanya, secara umum dapat dimengerti bahwa mushaf dan kitab tafsir, kendati sama-sama memiliki konten Al-Qur’an di dalamnya, memiliki fungsi yang berbeda pada internal umat Islam. Wallahu a‘lam bi al-shawab.