Dekolonisasi, seperti dijelaskan oleh Dane Kennedy dalam buku Decolonization: A Very Short Introduction adalah penarikan diri oleh bekas jajahan dari kekuasaan kolonial atau akuisisi oleh suatu koloni untuk memperoleh kemerdekaan secara politik atau ekonomi.

Dalam perkembangannya, istilah dekolonisasi tidak lagi hanya diaplikasikan dalam konteks ekonomi-politik. Namun, ia juga diaplikasikan dalam konteks akademik seperti yang terefleksikan dalam istilah Intellectual atau Academic Imperialism yang digunakan oleh Syed Hussein Alatas atau Academic Dependence yang digunakan oleh Farid Alatas. Keduanya menulis ide dekolonisasi dalam konteks ilmu sosial humaniora.

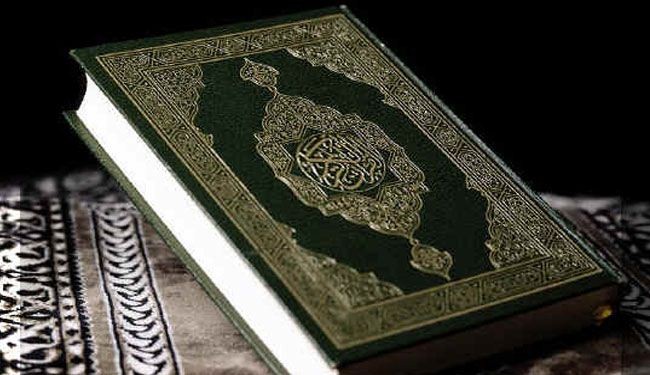

Ide dekolonisasi juga menyentuh studi Alquran dan yang akan dielaborasi dalam artikel ini adalah pemikiran dekolonisasi studi Alquran Joseph Lumbard. Dia adalah seorang sarjana muslim Amerika yang merupakan associate profesor di bidang studi Alquran di College of Islamic Studies Universitas Hamad bin Khalifa, Qatar.

Dekolonisasi Studi Alquran Perspektif Joseph Lumbard

Joseph Lumbard dalam artikelnya yang berjudul “Decolonizing Qur’anic Studies” yang diterbitkan oleh jurnal Religion volume 13 nomor 176 tahun 2022, membangun ide dekolonisasinya dengan asumsi berikut:

While muslim lands are no longer directly colonized, intellectual colonialism continues to prevail in the privileging of Eurocentric systems of knowledge production to the detriment and even exclusion of modes of analysis that developed in the Islamic world for over a thousand years. This form of intellectual hegemony often results in a multifaceted epistemological reductionism that denies efficacy to the analytical tools developed by the classical Islamic tradition.

Baca juga: Dinamika Perkembangan Tafsir Indonesia: Dari Masuknya Islam hingga Era Kolonialisme

Beberapa poin yang patut dicatat dari statement di atas adalah

1). Meskipun sudah tidak ada lagi penjajahan secara fisik atas umat Islam, realitanya penjajahan intelektual masih eksis dan termanifestasikan dalam sebuah sistem pengetahuan yang bersifat Eropa-Amerika-sentris.

2). Konsekuensi dari poin di atas adalah munculnya hegemoni keilmuan. Ilmu-ilmu yang berasal dari barat dianggap lebih superior, lebih komprehensif, lebih sistematis, lebih ilmiah, dan jadi lebih “benar” daripada ilmu yang berasal dari non-Barat.

3). Cara pandang seperti ini pada akhirnya mengakibatkan kolonisasi studi Alquran yang berorientasi pada keilmuan Barat. Pada saat bersamaan, hal ini mereduksi studi Alquran pada tataran epistemologis dengan adanya kecenderungan untuk menegasikan peran sarjana muslim dan perangkat analisis yang dikembangkan pada era Islam klasik.

Baca juga: Melihat Decentering Islamic Studies dari Kacamata Mushaf Nusantara

Misalnya dalam kajian sejarah Alquran, ada asumsi dari sebagian sarjana Barat bahwa konteks kesejarahan Alquran tidak dapat diambil dari dokumen-dokumen sejarah yang ditulis oleh para ulama klasik karena dianggap terdampak oleh bias-bias teologis dan politis (as they are deeply tainted by pious lore and political embellishment), sehingga tidak bisa dianggap sebagai sumber yang valid dan reliable. Walaupun secara empirik mereka masih mengutip karya-karya sarjana muslim klasik, terkhusus yang mendukung asumsi mereka, sembari keep silent terhadap data-data yang bertentangan dengan asumsi yang mereka bangun.

Hal ini, misalnya termanifestasi dari pernyataan Reynolds yang enggan membaca Alquran melalui kitab-kitab tafsir, melainkan harus dibaca melalui literatur bible. Dalam bukunya yang berjudul The Qur’an and Its Biblical Subtext, ia mengatakan:

I will argue that the Al-Qur’an-from a critical perspective at least-should not read in conversation with what came after it (tafsir) but with what came before it (Biblical literature).

Baca juga: Menelaah Kembali Konsep Darul Islam dan Darul Harb

Reynolds nampaknya ingin meneruskan ide para pendahulunya seperti Abraham Geiger dan Arthur Jeffery yang berusaha membuktikan adanya pengaruh agama-agama terdahulu (Yahudi dan Nasrasi) dalam Alquran. Demikian juga kajian-kajian rekonstruksi sejarah Alquran yang ditulis oleh Noldeke, Schwally, Bertgrasser, dan Pretzl yang biasa dijadikan sebagai sumber primer dalam studi Alquran.

Ide dekolonisasi studi Alquran bukan ide untuk menolak secara keseluruhan ilmu atau metodologi yang berasal dari Barat. Namun, ia sebuah framework yang mengajak para pengkaji Alquran untuk membaca secara kritis cultural, epistemological, and even ontological presuppotitions peneliti Barat dalam studi Alquran. Sehingga, tidak ada lagi anggapan bahwa Barat adalah “segala-galanya” atau lebih superior dan berada di hierarki teratas dalam dunia keilmuan yang bisa taken for granted dan menjadi tolok ukur kebenaran.

Kemudian secara bersamaan ide ini membuka peluang terhadap semua ilmu untuk berpartisipasi dalam studi Alquran dan menjadikan semua pengetahuan serta metodologi setara (equity between different ways of knowing and different kinds of knowledge). Demikian juga membuka pintu untuk ilmu-ilmu yang berasal dari tradisi Islam klasik-yang sering disebut sebagai residues from the past oleh para sarjana Barat-yang barangkali bisa diintegrasikan dengan metodologi Barat atau bahkan bisa menjadi benih bagi paradigma intelektual di masa depan.

Baca juga: Mengenal Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Penggagas Epistemologi Tafsir Metalinguistik (1)

Sebagai penutup, berikut kutipan pernyataan Lumbard mengenai dekolonisasi studi Alquran:

Such Decolonization can allow for new “ecologies of knowledge” that recognize the validity of multiple perspective to develop. Recognizing diverse ecologies of knowledge would allow for a different hierarchy of validation that does not privilege one methodology over others due to little more than the legacy of intellectual colonization.