Setahun yang lalu, saat berbelanja buku di Azbekiyah—pasar buku tertua di Kairo—saya mendapat rekomendasi dari seorang pengunjung untuk membaca buku Muhammad Muhawalah li Fahmi al-Sirah al-Nabawiyyah karya dr. Mustafa Mahmud. Saran tersebut tentu mengagetkan saya, pasalnya Mustafa Mahmud setahu saya pernah mengalami masa ilhad (ateis) dalam hidupnya. Selain itu, Gus Dur dalam bukunya, “Islam Kosmopolitan” menganggap tokoh ini sebagai intelektual yang sering berseberangan pandangan dengan al-Azhar pada tahun 1960-an. Namun, kesan tersebut seketika memudar perlahan saat saya mulai membaca buku tersebut, karena rupanya buku itu ditulis Mustafa Mahmud setelah masa pertobatannya dari ateisme.

Dalam buku “Muhammad”, Mustafa Mahmud mencoba untuk mencegah penyebaran cara pandang baru orang-orang rasionalis-materialis dalam membaca sirah Nabi. Pada masa tersebut, banyak kalangan rasionalis yang memahami perjalanan Nabi Muhammad hanya dari sisi imanensinya (ardhiyyah) saja, tanpa memerhatikan sisi transendensinya (samawiyyah). Mereka menggambarkan pengasingan Nabi Muhammad di Gua Hira bukan untuk bermunajat kepada Tuhan-Nya, melainkan untuk menyusun strategi ala proletariat yang bisa digunakan untuk mengatasi kesenjangan di tengah-tengah kaum Quraisy. Mereka mencoba menyamakan Nabi Muhammad dengan Che Guevara dan menganggap ajaran Islam yang dibawa Nabi serupa dengan ajaran komunisme yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.

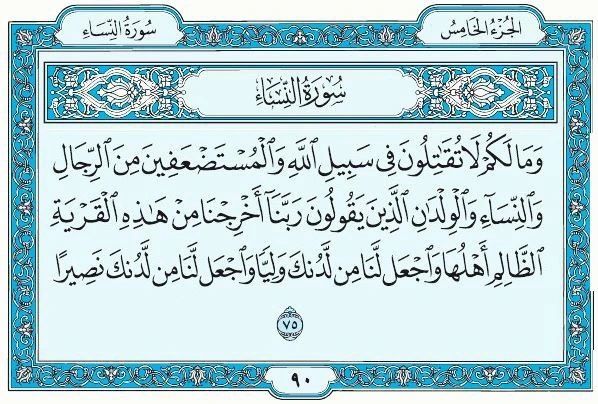

Pandangan terkait penonjolan sisi kemanusiaan Nabi—yang berlebihan itu—sering didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110:

قل انما أنا بشر مثلكم

Katakanlah: sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu

Baca juga: Surah al-Kahfi Ayat 110: Melihat Sisi Kemanusiaan Nabi Muhammad

Dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad disebutkan seperti manusia pada umumnya. Oleh karenanya, perjalanan Nabi Muhammad sudah seharusnya dibersihkan dari kejadian-kejadian yang sulit dijangkau nalar manusia, sepeti perjumpaan Nabi dengan Malaikat Jibril di Gua Hira dan peristiwa isra mikraj. Cerita Nabi Muhammad yang berkaitan dengan alam gaib juga dianggap dogmatis dan tidak masuk akal. Orang yang memercayainya dianggap sebagai orang dungu yang terlalu fanatik terhadap dogma akidah.

Cara pembacaan yang mencoba menegasikan sisi samawi dari Nabi Muhammad tentu tidak bisa kita terima begitu saja. Sebabnya cara pandang seperti itu, menurut Mustafa Mahmud, akan mengembalikkan cara berpikir orang-orang sebelum kedatangan Islam yang hanya mau menerima sesuatu ketika sesuai dengan keinginannya saja. Dalam buku “Muhammad”, saya sekurang-kurangnya menemukan tiga jawaban yang diajukan Mustafa Mahmud untuk menjawab pemikiran para rasionalis tersebut.

Argumentasi Mustafa Mahmud

Pertama, Nabi Muhammad bukanlah seperti manusia pada umumnya. Adapaun ayat yang dikutip para rasionalis di atas itu masih kurang lengkap. Jika kita telisik lebih jauh, kita akan mendapati bahwa Nabi merupakan manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah:

قل انما أنا بشر مثلكم يوحى اليّ

Diksi penerimaan wahyu yang ada dalam ayat tersebut tentu dapat menafikan penyerupaan seutuhnya Nabi Muhammad dengan manusia pada umumnya—sebagaimana dikatakan oleh para rasionalis. Memang betul, Nabi adalah manusia biasa, tetapi beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Sementara manusia biasa, seperti kita, hanya berada di tahap ashabul ijtihad yang memiliki kemungkinan untuk salah.

Baca juga: Tafsir Surah Al-A‘la Ayat 6-7: Membincang Sifat Lupa Nabi Muhammad

Kedua, keimanan pada dasarnya menuntut adanya ruang dogmatis dalam diri manusia. Semua kejadian di alam ini tidak semuanya bersifat empiris sehingga bisa kita saksikan secara langsung. Dalam Islam sendiri kita diwajibkan untuk mengimani perkara-perkara gaib yang berada di luar jangkauan kita.

Dengan adanya kewajiban mengimani perkara gaib seperti itu, jelas tidak mungkin bagi kita untuk menegasikan Nabi dari sisi-sisi transendental. Bagaimana mungkin kita bisa mengimani Nabi Muhammad jika kita menganggap Nabi tidak memiliki sisi samawi sama sekali? Padahal peristiwa kenabian itu juga termasuk bagian dari perkara gaib.

Dan ketiga, perlu adanya pembedaan antara status Nabi dengan tokoh sosial. Menurut Mustafa Mahmud, Nabi merupakan orang pilihan yang mendapatakan wahyu dari Tuhan dan memiliki sifat maksum (terjaga dari kesalahan), sehingga perkataannya tidak mungkin didasarkan pada hawa nafsu. Sementara tokoh sosial adalah orang yang memiliki kemampuan berijtihad dalam mengentaskan masalah-masalah sosial dan tidak memiliki sifat maksum sehingga mungkin untuk melakukan kesalahan.

Baca juga: Inilah Empat Doa Tobat Para Nabi dalam Al-Qur’an

Pembedaan tersebut, berikutnya, dapat berpengaruh kepada cara pembacaan kita terhadap sirah Nabi. Ambil contoh, ketika kita membaca perjalanan Nabi di Gua Hira. Ketika kita mengimani adanya pembedaan itu, maka kita bisa dengan mudah berpendapat bahwa pengasingan Nabi di Gua Hira adalah ritual untuk mengesakan Tuhan semata, dan bukan untuk memikirkan masalah perjuangan kaum proletar—sebagaimana diimani oleh para rasionalis. Hingga akhirnya, di Gua Hira Nabi dipertemukan dengan sosok malaikat Jibril dan untuk pertama kalinya beliau menerima wahyu.

Ala kulli hal, ketika melakukan pembacaan sirah nabawiyyah, kita tidak boleh mengesampingkan sisi samawi/transendensi Nabi. Karena bagaimanapun, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang memiliki kaitan erat dengan pengalaman rabbaniyah (ketuhanan) yang tidak bisa dijangkau nalar manusia biasa. Selamat memeringati hari kelahiran Nabi Muhammad. Tabik!