Tafsir surah Yasin sebelumnya telah berbicara mengenai cara Allah mengobati kesedihan Nabi, kali ini akan kembali membahas tentang sikap kufur manusia. Mereka secara terang-terangan sangat memusuhi Allah dan Rasulnya dengan tidak mempercayai hari kebangkitan. Untuk lebih jelasnya mari simak penjelasan tafsir surah Yasin ayat 77 berikut:

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

“Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata!”

Wahbah Zuhaili dalam al-Tafsir al-Munir menyatakan bahwa kata a lam yarau sinonim dengan kata a lam ya’lam yang berarti apakah engkau tidak tahu. Sedangkan Ibnu ‘Asyur dalam al-Tahrir wa al-Tanwir mengatakan bahwa mengetahui di sini maknanya adalah tahu secara batin. Maksudnya apakah tidak terbesit sedikitpun dalam benak mereka (al-Insan) tentang penciptaannya dari setetes mani.

Baca Juga: Bismillāhirrahmānirrahīm, Belajar Cinta dan Kasih dari Basmalah

Tafsir al-Thabari sebagai salah satu rujukan tafsir tertua meriwayatkan tiga pendapat mengenai siapa mukhatab dari kata al-Insan pada ayat 77 dalam surah Yasin ini. Tiga pendapat yang termaktub dalam Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an adalah berkaitan dengan Ubay bin Khalaf, al-‘Ash bin wa’il, dan Abdullah bin Ubay. Sedangkan al-Suyuti dalam al-Dur al-Mansur menambahkan satu lagi, yakni Abu Jahal.

Redaksi dari riwayat-riwayat tersebut, baik yang menganggap ayat tersebut merespons ulah Ubay bin Khalaf, al-‘Ash bin wa’il, Abu Jahal bin Hisyam, dan Abdullah bin Salam, semuanya memiliki kemiripan dari segi isinya. Misalnya adalah yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya:

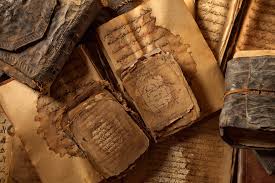

Suatu ketika al-‘Ash bin Wa’il datang menemui Rasulullah saw dengan membawa sebuah tulang. Lalu ia remukkan tulang itu. Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, tulang ini telah lapuk berlumuran debu dan tanah.

Setelah itu al-‘Ash bin Wa’il berkata; Wahai muhammad, apakah tulang yang remuk ini kelak akan dibangkitkan? Nabi menjawab; Ya, Allah akan membangkitkannya, lalu membunuhmu, membangkitkanmu, dan memasukkanmu ke neraka. Tak lama kemudian turunlah surah Yasin ayat 77. Hal ini sekaligus menjadi sebab nuzulnya.

Wahbah Zuhaili menuturkan bahwa surah Yasin ayat 77 ini berkenaan dengan al-‘Ash bin Wa’il dan Ubay bin Khalaf. Ia mengesampingkan dua orang yang telah disebutkan oleh al-Suyuti dan al-Thabari dalam tafsir keduanya, yaitu ‘Adullah bin Ubay, dan ‘Abu Jahal bin Hisyam. Untuk yang pertama, ada bantahan Ibnu Katsir dalam al-Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim.

Dalam tafsirnya itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa kurang tepat jika ‘Abdullah bin Ubay merupakan orang yang direspons oleh ayat 77 tersebut. Pasalnya ada kontradiksi antara ayat 77 dengan ‘Adullah bin Ubay dari sisi historis. Ayat 77 tergolong katagori makiyah sedangkan ‘Adullah bin Ubay merupakan penginkar ketika Nabi telah di Madinah. Maka riwayat tersebut menurutnya memang tidak tepat.

Sedangkan untuk yang kedua, yaitu ‘Abu Jahal, riwayat ini sepertinya memang tidak begitu terkenal di kalangan para mufasir. Riwayat ini hanya ditemukan dalam tafsir karya al-Suyuti. Sedangkang dalam Tafsir Thabari, al-Tafsir al-Munir, Tafsir Ibnu ‘Asyur, Tafsir Ibnu Katsir, maupun Tafsir al-Zamakhsyari tidak ada riwayat yang menceritakan tentang keterkaitan Abu Jahal dalam surah Yasin ayat 77 ini.

Namun al-Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf memberikan penuturan yang menarik bahwa surah Yasin ayat 77 ini juga berkaitan dengan Abu Jahal. Ia mengatakan bahwa suatu ketika sekelompok orang-orang kafir Quraisy yang terdiri dari Ubay bin Khalaf, Abu Jahal, al-‘Ash bin Wa’il, dan Walid bin Mughirah, sedang berbicang-bincang mengenai dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Mereka adalah para pembesar kafir Quraisy

Di tengah obrolan itu Ubay berkata; Apakah tidak kalian perhatikan ketika Muhammad berkata bahwa sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang mati?

Lalu Ubay bersumpah; Demi Lata dan ‘Uzza, aku akan mendebat Muhammad mengenai hal itu. Lalu Ubay mengambil sebuah tulang yang sudah diremukkan dan mendatangi Nabi. Setelah itu terjadi dialog seperti yang sudah dipaparkan di atas.

Agaknya pendapat al-Zamakhsyari ini bisa menjadi jalan tengah di antara perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para mufasir mengenai siapakah orang yang direspons oleh surah Yasin ayat 77. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Wahbah Zuhaili bahwa para Ulama Ushul Fiqh sepakat menggunakan teori al-‘ibrah bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab.

Dengan kata lain, meskipun ayat 77 ini memiliki sebab yang khusus, namun bisa diterapkan kepada semua orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Maka secara otomatis entah itu Ubay bin Khalaf, al-‘Ash bin wa’il, Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay termasuk di dalamnya. Mereka adalah sekawanan pembangkang dakwah Nabi garis keras.

Allah mengkritik orang-orang yang ingkar terhadap dakwah Nabi Muhammad Saw, khususnya terhadap hari kebangkitan, dengan mengemukakan analogi yang sangat tajam. Apakah tidak terbesit sedikitpun dalam benak mereka tentang penciptaanya. Dalam ayat itu secara eksplisit disebutkan bahwa merea diciptakan dari nutfah. Zuhaili mengaitkan dengan surat as-Sajdah ayat 8, yakni air yang hina.

Air itu dianggap hina karena merupakan sesuatu yang sangat lemah. Buya Hamka mengatakan bahwa air itu terkadang terbuang sia-sia tidak tentu tujuan, mengotori celana dan kain dan lama-lama membusuk. Lalu apa yang ingin disombongkan dari hal itu.

Hanya berkat RahmatNya air yang hina itu menjadi manusia. Sedikti demi sedikit tumbuh dalam rahim, lalu lahir, bertumbuh dan berkembang hingga memiliki akal dan kesadaran. Apakah hal itu tidak pernah terbesit dalam benak mereka yang ingkar itu?

Menurut al-Sabuni kalimat tanya dalam ayat 77 ini termasuk istifham ingkari atau bermakan sebaliknya. Maksudnya adalah memang tidak pernah terbesit dalam pikiran mereka tentang proses penciptaan awal mereka yang begitu hina itu. Dengan congkaknya mereka menyombongkan diri dan memusuhi Allah Swt.

Zuhaili mengatakan bahwa kata khasim mubin merupakan sighat mubalagha atau bermakna sangat. Maksudnya adalah mereka secara secara terang-terangan sangat memusuhi Allah Dzat yang memberinya kehidupan dan rizki.

Baca Juga: Wahbah az-Zuhaili: Mufasir Kontemporer yang Mendapat Julukan Imam Suyuthi Kedua

Pesan yang bisa kita ambil dari surah Yasin ayat 77 ini bisa kita simak pernyataan dari Wahbah Zuhaili. Ia mengatakan bahwa manusia dianjurkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Allah yang menciptakan, menumbuhkan, memberi rizki, memberi akal dan kesadaran kepada manusia agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya.

Jika Allah berkuasa untuk menciptakannya maka Allah pun berkuasa untuk menciptakan yang kedu kalinya. Maka dari itu bukan hal yang sukar bagi Allah untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati meskipun dengan tulang-tulang yang tercerai-berai dan hancur lebur.

Kiranya demikian tafsir surah Yasin ayat 77. Tunggu edisi tafsir surah Yasin selanjutnya. Wallahu A’lam.[]