Al-Quran mengandung berbagai tuntunan kehidupan bagi umat manusia, mulai dari hukum, akhlak, ibadah, muamalah dan lainnya. Mengenai pengambilan hukum dari dalam Al-Quran, ada tiga pondasi dasar penetapan hukum Islam yang harus diperhatikan. Tiga pilar inipun berdasar pada petunjuk Al-Quran itu sendiri.

Perintah dan larangan yang disebut dalam Al-Quran ini kemudian oleh ulama direalisasikan menjadi sebuah produk hukum. Oleh karena itu, harus diperhatikan bahwa perintah dan larangan dalam syari’at itu dibangun berdasarkan 3 pilar, yaitu: ‘Adamul Haraj, Taqlil Al-Takalif, dan Al-Tadrij Fi Al-Tasyri’. (Syekh Muhammad Hadari Bik, Tarikh Tasyri’ Al-Islam)

Baca Juga: Tujuh Kaidah Penting Dalam Proses Penafsiran Ayat Al-Quran

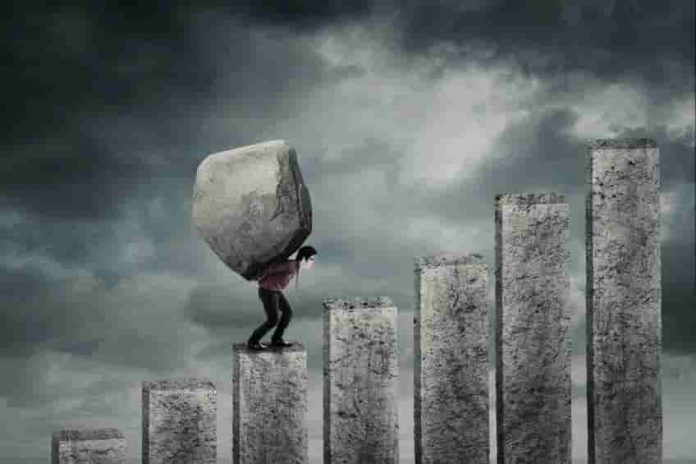

- ‘Adamul Haraj (menghilangkan beban atau ketidak mampuan). Allah Swt memberi kenikmatan kepada hambanya apa yang diperintahkan dan yang dilarang tanpa membebani hambanya, juga berdasarkan kemampuan untuk melaksanakanya. Banyak bukti bahwa Allah membangun syari’at bukan untuk membebani, di antaranya Allah berfirman:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم

“Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (Al-A’raf [7]:157)

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Al-Baqarah [2]: 286)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

“ Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Al-Hajj [22]:78)

يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah” (An-Nisa [4]:28)

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan, kita dapat merenungi betapa syari’at Islam dipenuhi dengan banyak kemudahan. Sebagaimana contoh kecil ketika kita shalat tidak mampu untuk berdiri, syariat menganjurkan kita shalat dengan duduk, dan jika kita juga tidak mampu duduk boleh mendirikan dengan cara berbaring. Dan masih banyak contoh-contoh lainya yang menunjukkan kemudahan-kemudahan syariat Islam.

Baca Juga: Pentingnya Niat dan Keimanan dalam Mewujudkan Kebermaknaan Suatu Amalan

- Taqlil al-Takalif (sedikit beban). Pondasi dasar penetapan hukum Islam yang kedua ini merupakan hasil dari penerapan adamul haraj (menghilangkan beban) karena dapat dikatakan banyaknya beban itu akan memberatkan.

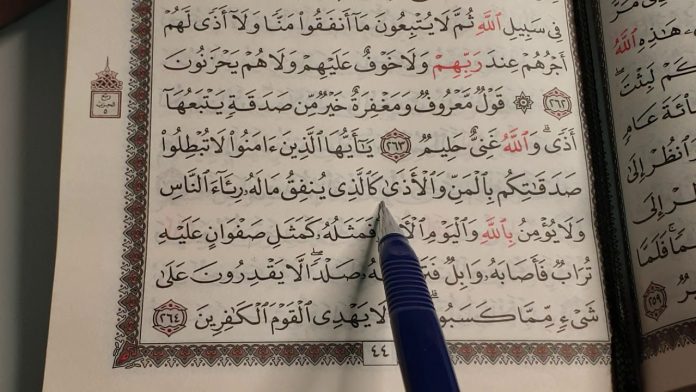

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 101-102 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur’an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya.” (Al-Maidah [5]: 102).

Masalah-masalah tentang hal inilah yang dilarang Allah kepada semua hamba-Nya. Allah tidak mengharamkan suatu perkara bagi hamba-Nya, melainkan pertanyaan merekalah (manusia) yang menjadi sebab keharamannya. Walaupun seperti itu Allah tetap memaafkan mereka.

Ada hadis Nabi Muhammad riwayat Abu Hurairah yang juga menyinggung hal di atas,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Biarkanlah apa yang aku tingalkan untuk kalian, bahwasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka gemar bertanya dan menyelisihi Nabi mereka. Jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian” (HR. al-Bukhari no. 6744)

Menarik diperhatikan dalam hadis ini yaitu redaksi “semampu kalian” di belakang perintah untuk mengerjakan tuntunan Rasulullah saw. Ini berarti Allah melalui RasulNya tidak menuntut pelaksanaan perintah agama di luar kemampuan hambaNya. Hal ini berbeda dengan perintah untuk menjauhi larangannya, harus bisa menjauhinya. hanya saja Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tetap memberi catatan. ‘kecuali dalam keadaan darurat’. Hal ini juga bisa dipertimbangkan menjadi dasar penetapan hukum Islam.

Baca Juga: Tafsir Surah Hud Ayat 112: Perintah Istiqomah Dalam Kebaikan

- Al-Tadrij Fi al-Tasyri’ (tahapan dalam syariat). Pondasi dasar hukum Islam berikutnya adalah bertahap dalam penentuan hukum, tidak semuanya langsung diubah total.

Berkat kehadiran Nabi Muhammad Saw umat Islam memperoleh landasan hukum yang akan terus berlaku dan menjadi kebaikan untuk kehidupan manusia. Allah ingin menjauhkan hambanya dari segala hal yang buruk, yang dapat membahayakan. Maka Allah menetapkan syariat-Nya secara bertahap, sedikit demi sedikit agar hukum Allah jelas, mudah diterima, dan agama Allah menjadi sempurna.

Seperti bertahapnya hukum khamr atau minuman keras. Ketika Rasulullah ditanyai para sahabat perihal hukum minum khamr dan berjudi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah, Rasulullah menjawab mereka dengan lisan Al-Quran (firman Allah) :

فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya” (Al-Baqarah [2]: 219)

Hukum meminum khamr dan berjudi pada ayat tersebut belum jelas keharamanya. Para ulama fikih sekalipun memahami ayat tersebut mengandung hukum yang masih samar, karena pada ayat tersebut lebih membahas baik buruknya khamr dari pada halal dan keharamannya.

Kemudian khamr jelas digunakan ketika sedang shalat dan mereka dalam keadaan mabuk, maka turunlah ayat Al-Quran surat An-Nisa untuk menjawab hal tersebut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَاتَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْنَ مَا تَقُوْلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (An-Nisa [4]: 43)

Ayat ini bukan sebagai pembatalan larangan pada ayat sebelumnya, namun sebagai penguat dari ayat sebelumnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan secara jelas larangan dan hukum meminum khamr. Sebagaimana Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Al-Maidah [5]: 90)

Sedemikian bentuknya ajaran Islam yang sarat akan makna, tidak memberatkan melainkan memudahkan, tidak membebani melainkan memberi solusi. Tahapan demi tahapan yang diberikan tidak lain agar dapat diterima semua kalangan tidak memandang latar belakang. Wallahu A’lam