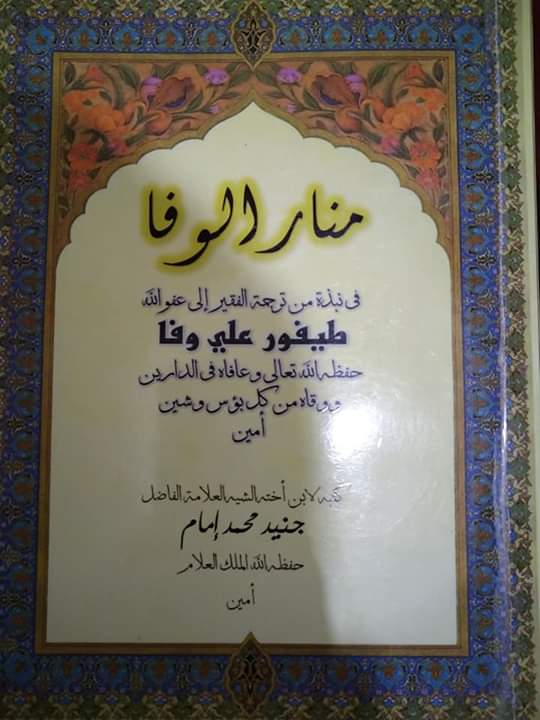

Salah satu tafsir Al-Quran berbasis kearifan lokal adalah Tafsir Firdaus An-Naim karya Thaifur Ali Wafa, ulama asal Madura. Tafsir ini menggunakan mode pesantren tradisional namun dalam memaknainya Thaifur sering menggunakan memaknani jenggot (baca: menafsirkan atau menulisnya) atau gundul dalam bahasa Madura. Tafsir ini memiliki keunikan di antaranya dalam menafsirkan, beliau begitu detail mengupas ayat dan kental akan nuansa kearifan lokal budaya Madura.

Latar Belakang Penulisan

Dalam mukaddimah Tafsir Firdaus An-Naim termaktub,

“Dari Anas r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda ahli Alquran. maka wajib bagi setiap orang yang mukmin untuk menyibukkan dirinya dengan membaca Alquran. Supaya menjadi ahl al-Rahman sehingga mempunyai akhlak seperti akhlak Nabi. Maka dari itu kalian harus membacanya dengan pelan-pelan dan menghayati maknanya secara kompehensif. Begitu juga memahami rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Dengan demikian kalian akan termasuk dalam orang yang damai, tentram dan beruntung. Oleh Karenanya tidak mungkin bisa mendapatkan hal tersebut kecuali dengan mengetahui dan mengungkap, menjelaskan serta menerangkan ayat-ayat tersebut.”

Jadi jelas bahwa penyusunan tafsir ini dilatarbelakangi oleh keprihatian Thaifur akan minimnya pemahaman masyarakat lokal akan tafsir Al-Quran sehingga ia merasa perlu menulis tafsir Al-Quran secara komprehensif.

Baca juga: Mengenal Thaifur Ali Wafa Al-Muduri, Mufasir Kontemporer Asal Madura

Sistematika Penyusunan

Penyusunan tafsir ini terdiri dari 6 jilid. Jilid pertama memuat muqaddimah, Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Pada jilid pertama ini terdiri dari 6 juz dengan ketebalan sebanyak 520 halaman. Sedangkan jilid kedua, dimulai dari Surat Al-Maidah, Al-An’am, Al-A’raf, Al-Anfal, At-Taubah yang terdiri dari 5 juz, dimulai dari juz 7 sampai juz 11 dengan 595 halaman.

Adpaun jilid ketiga berisi 5 juz, mulai dari juz 12 sampai juz ke-16, yang diawali Surat Yunus sampai surat Al-Kahfi dengan ketebalan 520 lembar. Pada jilid keempat, Surat Maryam menjadi pembukaan dari tafsir ini, kemudian disusul surat Thaha, Surat Al-Anbiya sampai surat Al-Ankabut, terdiri dari 5 juz dan sebanyak 567 halaman.

Jilid kelima diawali dengan Surat Ar—Rum, Luqman, As-Sajdah sampai pada surat Al-Jatsiyah, dan terdapat 4 juz dengan ketebalan 469 halaman. Selanjutnya, jilid keenam adalah paling banyak memuat surat dimulai dari Surat Al-Ahqaf sampai penutup surat Al-Quran yaitu Surat An-nas terdiri dari 5 juz dari total 30 juz dan memiliki 459 halaman.

Sistematika Penulisan

Tafsir Firdaus An-Naim diawali dengan keterangan identitas surat, meliputi tempat turunnya surat (makkiyah atau madaniyah), jumlah surat, kalimat surat dan jumlah total huruf dari surat. Bahkan, jika ada perbedaan di antara ulama, Thoifur menyebutkannya dalam tafsirnya. Setelah itu disebutkan makna kosakata dari kalimat.

Selain itu, biasanya beliau menggunakan kata penegasan berupa “ay” terkadang yang bermakna tegese (baca: menegaskan bahwa). Terkadang pula, sebelum memulai penafsirannya beliau menyitir nama-nama lain dari surat-surat tersebut kemudian disebutkan faedah atau keutamaan-keutamaannya.

Sumber dan Metode Penafsiran

Dalam menafsirkan Al-Quran beliau banyak merujuk setidaknya 10 kitab tafsir, yaitu Tafsir Khozin, Tafsir An-Nasafi, Tafsir Jalalain, Tafsir Marah Labid, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Ruh Al-Ma’ani, Tafsir karangan Amin Al-Harary (Hadaiq Ar-Ruwah), Tafsir Al-Jilany, Tafsir Khowy, Tafsir Dur Al-Mantsur.

Baca juga: Mengenal Tafsir Iklil, Kitab Tafsir Berbahasa Jawa Pegon dan Makna Gandul

Sedangkan metode penafsirannya adalah metode tafsir bil ra’yi dengan corak adabi-fiqhi. Berikut penafsiran Thoifur Ali Wafa dalam Surat Al-Baqarah ayat 51.

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰىٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

Dan (ingatlah) ketika Kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam. Kemudian kamu (Bani Israil) menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan) setelah (kepergian)nya, dan kamu (menjadi) orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 51)

“Dan ingatlah ketika kami menjanjikan musa bin Imran a.s. Allah azza wa jalla telah banyak menceritakan tentangnya dan tentang kisahnya di dalam Alquran yang agung. begitu juga dengan cerita selainnya, dari Nabi-Nabi dan Rasul-rasul. menurutku hikmah dari kisah-kisah tersebut sesungguhnya segala sesuatu yang telah berjalan antara umatnya dan apa yang telah tarjadi pada mereka pada zaman tersebut adalah fakta yang benar. yang menjadi suatu pelajaran bagi umat setelahnya. banyak juga telah berlalu antar umatnya dengan umat Nabi-Nabi dan diantara umat-umatnya yang akan menjadi pelajran didalamnya bagi umat Nabi Muhammad ini secara sempurna. Allah telah mengingatkan sesungguhnya umatnya terutama Fir’aun dan kelompoknya, kebanyakan orang hati mereka keras. adapun Fir’aun maka Allah telah memerintahkan musa a.s. Untuk berdakwah kepadanya untuk ibadah kepada Allah dan mengesakannya dan melihatkannya dari hujjah-hujjah yang pasti, mukjizat yang jelas, dan ayat-ayat yang jelas menuruti segala perkataannya dan pasrah dengan hati dan pikirannya. Akan tidak bertambah melainkan malah memusuhi seprti dalam firman Allah, Dan sungguh, Kami telah memperlihatkan kepadanya (Fir’aun) tanda-tanda (kekuasaan) Kami semuanya, ternyata dia mendustakan dan enggan (menerima kebenaran). Fir’aun berkata, “Apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihir. kemudian Fir’aun mengumpulkan ahli sihir didaerahnya, ada yang mengatak dua puluh ribu ada yang mengatakan lima belas ribu.”

Ketika mengkaji Surat Al-Baqarah pula, tafsir ini juga menafsirkan ayat sangat detail ayat per ayat yang berkaitan dengan aspek kebahasaan dan fiqih. Namun akan sangat ringkas di mana ketika mengulas ayat yang sudah pernah dibahas sebelumnya.

Demikianlah pengenalan kita terhadap Tafsir Firdaus An-Naim, kitab tafsir Al-Quran asal Ambunten Timur, Sumenep Madura. Wallahu A’lam.