Beragam tawaran rekonstruksi baik dalam diskursus sejarah sampai penafsiran kitab suci mewarnai corak kajian Barat atas Timur. Dalam pandangan Edward Said (Orientalism: 309-317), upaya rekonstruksi Barat atas Timur lebih tepat jika dimaknai sebagai perlakuan terhadap kawasan dianggap terisolasi dari kemajuan Barat. Sehingga nantinya tanpa sadar Timur akan terbawa dalam keilmuan Barat, kesadaran Barat dan kemudian, keimperiuman Barat. Sederhananya, menurut Said, “Timur diciptakan untuk Barat”.

Dalam ranah ilmiah, bagi Said, penemuan-penemuan “objektif” oleh para sarjana Barat—untuk tidak menyebut orientalisme—merupakan kebenaran yang sifatnya ilutif. Sebagaimana yang dikatakan Nietzche—yang dikutip oleh Said—bahwa “kebenaran adalah ilusi yang orang telah lupa bahwa ia adalah ilusi”. Lebih jelasnya Said (Orientalism: 312) mengatakan:

“Pandangan Nietzche ini mungkin tampak terlalu nihilistik, tetapi setidak-tidaknya pandangan ini akan menarik perhatian kita untuk melihat kenyataan bahwa selama masih berada dalam kesadaran Barat, Timur hanyalah satu kata yang kemudian diberi makna, asosiasi, dan konotasi.”

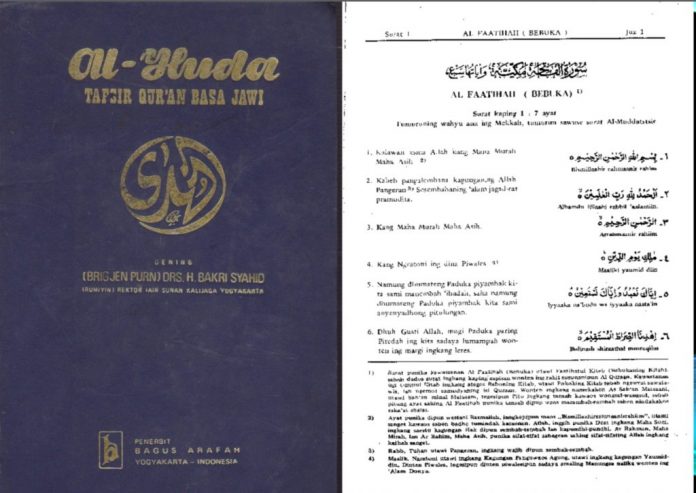

Pendapat Said ini dapat dikatakan mensinyalir bahwa seluruh spektrum kajian Barat atas Timur berisi muatan ideologis dan pragmatis demi mengokohkan posisi Barat. Dalam konteks al-Qur’an, Hamid Fahmy Zarkasyi juga menilai bahwa kajian Barat atas Timur terutama ketika mengkaji al-Qur’an cenderung memakai framework yang sama saat mengkaji Bibel. Sehingga muatan ideologis dalam metodologi penafsiran menghasilkan ketidaksesuaian hasil kajian yang dapat membawa pada kesalahpahaman (Zarkasyi, 2011: 1-2).

Meskipun pandangan Zarkasyi—sebagaimana juga pendapat Muhammad Imarah—ini sebenarnya secara metodologi dapat dikritik sebab tidak menunjukkan kepada aliran yang mana kritik itu dilontarkan sedangkan dalam kajian Hermeneutika setidaknya ada tiga aliran yakni subjektivis, objektivis, dan subjektivis cum objektivis (Sahiron, 2017: 4-5).

Pandangan Said tentang “kebenaran ilutif”, menarik untuk disandingkan dengan beberapa pandangan sarjana Barat yang lain. Maxim Rodinson, misalnya, berpandangan bahwa para sarjana memang tidak bisa sepenuhnya netral namun itu bukanlah alasan untuk menolak upaya-upaya untuk sampai kepada objektivitas kajian Barat atas Timur (Fauzi, 1992: 4-5).

Farid Essack juga mengutarakan pendapat yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh Rodinson dan menegaskan bahwa tidak ada peneliti yang benar-benar murni (Essack, 2007: 9). Baik Rodinson maupun Essack meyakini bahwa meskipun peneliti tidak bisa dipisahkan dari bias subjektivitas, namun itu tidak bisa menjadi alasan untuk menolak setiap kebenaran ilmiah yang disajikan dengan bangunan kerangka metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sinisme yang telah dibangun Said dalam melihat kajian Barat atas Timur mungkin saat ini sudah tidak relevan lagi digunakan, khusunya dalam ranah kajian al-Qur’an. Kehadiran kajian intertekstualitas memberikan—setidaknya—bukti bahwa ada pergeseran paradigma (shifting paradigm) dari negatif menuju apresiatif-positif (Fina, 2015: 121).

Kelahiran kajian ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran seorang Profesor Universitas Freie Jerman sekaligus pendiri lembaga penelitian Corpus Coranicum, Angelika Neuwirth. Salah satu tulisan pertama Neuwirth yang membahas kajian intertekstualitas terdapat dalam artikelnya yang berjudul “Qur’anic Reading of the Psalms”, di mana ia melakukan kajian intertekstualitas antara Q.S al-Rahman dan Psalm 136 (Neuwirth, 2010).

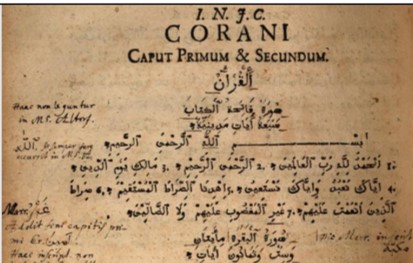

Menurut Lien Iffah Naf’atu Fina—yang mengkaji gagasan intertekstualitas Angelika Neuwirth dalam tesisnya—pada mulanya al-Qur’an diklaim meminjam, terpengaruh dan bahkan menjiplak Bible, namun belakangan pandangan peyoratif sarjana Barat ini mengalami pergeseran.

Saat ini Al-Qur’an telah diposisikan pada tempatnya yakni sebagai teks yang independen dan memiliki karakteristik atau keunikan tersendiri. Secara prinsipil, paradigma kajian ini mendorong pada pandangan bahwa masing-masing teks keagamaan tidak bisa diperbandingkan. Sehingga hasil yang didapati dalam kajian ini sifatnya lebih akademis, idealogis, dan ilmiah (Fina, 2015: 138).

Baca Juga: Massimo Campanini; Pengkaji Al-Quran Kontemporer dari Italia

Perkembangan kajian Islam khususnya al-Qur’an dalam kesarjanaan Barat dapat dikatakan telah membangkitkan nalar kritis kesarjanaan Muslim. Lahirnya sarjana-sarjana muslim yang berpengaruh dalam pengembangan pemikiran Islam—terutama dalam diskursus how do we interpret the Qur’an (metode tafsir)—atau yang dapat disebut sebagai the new muslim intellectuals, semisal Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Farid Essack, menunjukkan bahwa adanya penerimaan model pemikiran Barat oleh kesarjanan muslim.

Lahirnya metode tafsir kontekstual merupakan salah satu ciri dari pemikiran sarjana muslim kontemporer. Keinginan untuk menjembatani gap antara pembaca saat ini dengan konteks historis menjadi aspek paling menonjol (Gokkir, 2005: 90). Teori double-movement Rahman (1966: 41) dapat dikatakan sebagai salah satu teori yang paling aplikatif.

Selain berupaya untuk menjembatani gap antara pembaca saat ini dan konteks historis al-Qur’an, Rahman juga menarik ideal moral atau basic ideas al-Qur’an yang diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam konteks ayat-ayat hukum, penerapan teori Rahman ini akan memunculkan hukum yang tidak hanya berdimensi hitam-putih, namun juga bervisi etis. Wallahu A’lam.