Tujuan hidup di dunia ini bukanlah untuk mencari popularitas atau kedudukan tinggi di mata manusia. Sebagai hamba Allah, kita tidak membenarkan jika di dunia ini hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain adalah sebuah perintah. Selain perintah, suara hati yang tulus juga sangat menginsafi, bahwa indahnya kebahagian jika dapat dirasakan banyak orang. Berbagi tempat dalam suatu majelis juga termasuk kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Karena di dalam majelis terdapat mutiara ilmu yang agung hingga dapat menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu .

Perintah untuk berbagi tempat dalam suatu majelis sebagaimana juga tertulis dalam firman Allah SWT, Surat al-mujadilah ayat 11:

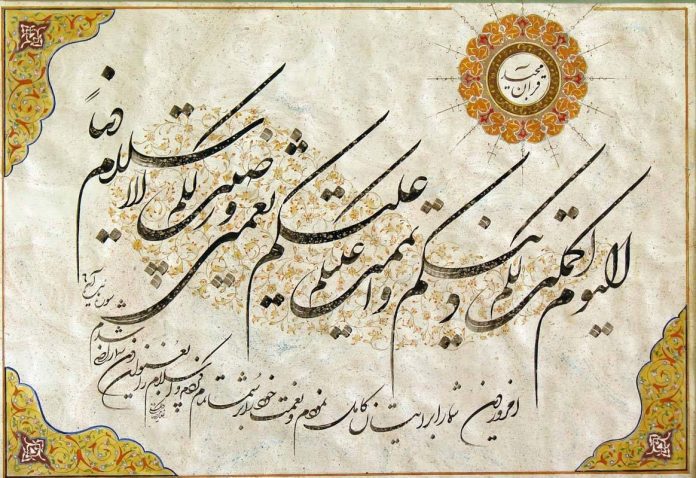

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Baca juga: Mengenal Mushaf Pra-Utsmani (2): Mushaf Ubay ibn Ka’ab

Tafsir Surat al-Mujadilah Ayat 11

Dalam Tafsir Jalalain karangan Jalaluddin As-Syuyuti ayat di atas memaparkan ada dua perintah dari Allah Swt. untuk hamba-Nya. Yang pertama, memberikan kelapangan saat diperlukan dalam suatu majelis. Kedua, berdirilah saat keadaan mengharuskan berdiri.

Kemudian Kelapangan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Jalalain. Dari lafadz “tawassa’u“, yaitu luaskanlah. Lapang atau luas ini berlaku di majelis mana saja. Maksudnya bukan berarti kita harus membuat majelis yang luas, akan tetapi selalu memberikan kesempatan dan keluasan tempat bagi yang baru datang.

Selanjutnya, dalam kitab Lubanul Nuqul Fi Asbabun Nuzul Karangan As-Suyuti, bahwa surat al-mujadilah ayat 11 memiliki sabab nuzul yakni dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqotil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Peristiwa tersebut terjadi ketika melihat beberapa sahabat yang dulunya mengikuti perang badar dari kalangan muhajirin maupun anshor, diantaranya Tsabit ibn Qais mereka telah didahului orang dalam hal tempat duduk dekat dengan Rasulullah. Lalu merekapun berdiri dihadapan Rasulullah saw, kemudian mereka mengucapkan salam dan Rasullullah menjawab salam mereka.

Baca juga: Ini Dia Enam Tips Memperlancar Rezeki Menurut Al-Quran

Pada kitab Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi. Mereka (orang-orang yang berdiri) menunggu untuk diberi kelapangan, tetapi mereka tidak diberi kelapangan. Rasullullah merasa berat hati kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang disekitar beliau ,”berdirilah engkau wahai fulan, berdirilah engkau wahai fulan”. Mereka pun menjadi tampak berat dan ketidak enakan beliau tampak oleh mereka. Kemudian mereka berkata, “Demi Allah swt, dia tidak adil kepada mereka”. Orang-orang itu telah mengambil tempat duduk mereka dan ingin berdekat dengan Rasulullah saw tetapi dia menyuruh mereka berdiri dan menyuruh duduk orang-orang yang datang terlambat.

Agar Semangat dalam Menuntut Ilmu

Menurut Tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab, ayat di atas merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan dalam majelis untuk menjalin harmonisasi dalam satu majelis.

Dengan begitu siapapun mereka berhak mengikuti majelis ilmu. Meskipun mereka terlihat berbeda dengan kita, baik itu dalam keyakinan, ras, budaya dan lainnya. Karena di dalam mencari ilmu dibutuhkan hati nurani yang lapang dan tentram, tidak hanya bisa duduk dekat dengan Rasulullah SAW, akan tetapi pesan Rasulullah SAW yang kita dengar dan yang kita amalkan yang nantinya akan menjadi saksi mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.

Baca juga: Ibrah Kisah Nabi Daud: dari Taubat hingga Manajemen Ibadah

Surat al-Mujadilah ayat 11 merupakan sebuah firman Allah SWT yang memberikan semangat orang yang mengikuti majelis ilmu agar tetap memiliki sifat yang lapang dan rela membagi kebahagian terhadap siapapun, karena sungguh Allah yang Maha Pemurah akan memberikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. wallahu a’lam[]