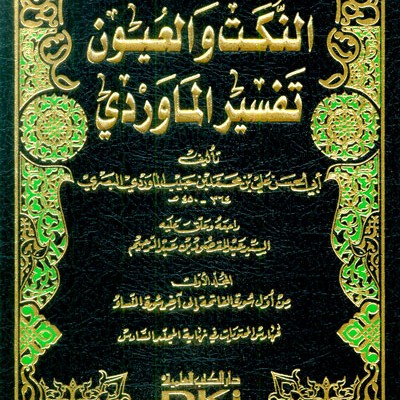

Al-Mawardi atau Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri merupakan pengarang kitab tafsir an-Nukat wa al-‘uyun . Beliau lahir di Bashrah tahun 364 H/975 M dan wafat pada 30 Rabiul Awwal 450 H/ 27 Juni 1058 M di Baghdad. Usia beliau mencapai 86 tahun. Damlam muqaddimah An-Nukat wa Al-‘Uyun dijelaskan bahwasanya Panggilan al-Mawardi merupakan nisbat kepada ma‘ al-ward (ma‘: air; al-ward: mawar) yaitu sebutan untuk profesi keluarga al-Mawardi sebagai pembuat dan penjual air bunga. Al-Mawardi ini merupakan gelar yang diberikan kepadanya karena kepiawaiannya dalam berorasi, berargumen, berdebat dan ketajaman analisisnya (Rashda Diana: Jurnal Tsaqafah). Kemudian kata al-Bashri merupakan nisbat kepada tempat kelahirannya, yaitu Bashrah.

Pendidikan pertama Al-Mawardi bermula di kota Bashrah yang terkenal sebagai salah satu pusat studi dan ilmu pengetahuan Islam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Za’farani di Baghdad. Beliau mempelajari berbagai bidang keilmuan, seperti hukum madzhab Syafi’i, hadist, fiqh, politik, filsafat, etika, tata bahasa, dan sastra Arab. Di antara guru beliau adalah Abu al-Qasim ‘Abdul Wahid al- Shaimari, ‘Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul hamid al- Isfirayani.

Baca juga: Satu Lagi Kisah Toleransi dalam Al-Quran: Nabi Sulaiman dan Ratu Semut

Karya tulis al- Mawardi terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya yaitu persoalan keagamaan, politik, sosial, etika, dan bahasa. Karya beliau mengenai persoalan keagamaan yaitu Al- Nukat wa Al- ‘Uyun, Al- Hawii Al-Kabir, Al- Iqna‘, A’lam Al- Nubuwwah dan Kitab Fi Al- Buyu‘.

Adapun karya beliau tentang pemikiran sosial-politik yaitu Al-Ahkam Al- Sulthaniyah wa Al- Wilayat Al- Diniyyah, Nasihat Al-Muluk, Tashil Al- Nazar wa Ta‘jil Al- Zafar dan Qawanin Al-Wizarah wa Siyasat Al- Mulk. Sedangkan dalam bidang bahasa dan sastra Arab yaitu Kitab Fi Al- Nahw, Al-Amtsal wa Al- Hikam dan Adab Al-Dunya wa Al- Din.

Tehnik Penafsiran Al- Mawardi dalam Tafsir An-Nukat wa Al-‘Uyun

Tafsir al-Mawardi ini ditulis berdasarkan tartib mushafi (dimulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas). Sebelum memulai menafsirkan, Al-Mawardi menuliskan pasal-pasal yang menjelaskan nama-nama Al-Qur’an. Setiap awal surat beliau menuliskan kategori Makiyah dan Madaniyahnya serta perbedaan pendapat yang menyertainya. Kemudian beliau menjelaskan riwayat mengenai ayat yang akan ditafsirkan serta menjelaskan makna kosa kata ayat dari aspek perincian kata, syair-syair arab dan pendapat para ulama’.

Untuk memperjelas bagaimana teknik penafsiran yang dilakukan oleh Al-Mawardi, mari kita tilik teknik penafsirannya dari kitab An-Nukat wa Al-‘Uyun dalam QS. Al-Fatihah. Dalam tafsir Al-Fatihah tersebut, Al-Mawardi memnberikan opening terlebih dahulu. Al-Mawardi menjelaskan bahwasanya Qatadah dan Mujahid memiliki perbedaan pendapat dalam menggolongkan QS. Al-Fatihah ini. Qatadah berpendapat bahwasanya surah Al-Fatihah termasuk golongan Makiyah, sedangkan Mujahid memasukkannya ke dalam golongan surah Madaniyah. Dalam opening dari penafsiran QS. Al-Fatihah ini, Al-Mawardi juga menyertakan hadis tentang nama-nama lain dari QS. Al-Fatihah tersebut disertai dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama serta perkara yang mendasarinya.

Baca juga: Menelisik Makna Ta’lim dalam Pendidikan Islam

Dalam An-Nukat wa Al-‘Uyun dijelaskan bahwasanya QS. Al-Fatihah memiliki tiga nama, yaitu Fatihatul kitab, Ummul Qur’an dan Sab’ul Matsani. Dalam opening penafsiran QS. Al-Fatihah ini, Al-Mawardi menjelaskan secara detail mengenai alasan-alasan penamaannya yang didukung dengan riwayat dan syair-syair. Setelah dijelaskan sekitar dua lembar panjangnya, Al-Mawardi memasuki penafsiran QS. Al-Fatihah yang dimulai dari basmalah. Ada sekitar tujuh lembar penafsiran mengenai basmalah yang ditulis oleh Al-Mawardi dalam kitab tafsir ini (Al-Mawardi: An-Nukat wa Al-‘Uyun, Al-Juz Al-Awwal)

Kitab tafsir yang terkenal dengan sebutan “Tafsir Al-Mawardi” ini menggunakan metode tahlili (analitis). Karena di dalam kitab tasirnya, Al-Mawardi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dari aspek bahasa, asabun nuzul, kategori makiyyah-madaniyyah dan lain sebagainya. Kitab Tafsir Al-Mawardi ini berisikan lengkap 30 juz dan dicetak dalam 6 jilid. Perinciannya yaitu jilid 1 berisi QS. Al-Fatihah–QS. An-Nisa’ dengan jumlah halaman sebanyak 548 halaman, jilid 2 berisi QS. Al-Maidah–QS. Huud sebanyak 512 halaman, jilid 3 berisi QS. Yusuf –QS. Al-Anbiya’ sebanyak 477 halaman, jilid 4 berisi QS. Al-Hajj–QS. Al- Fathir sebanyak 480 halaman, jilid 5 berisi QS.Yasin–QS. Ash-Shaff sebanyak 531 halaman dan jilid terakhir berisi QS. Al-Jumu’ah–QS. An-Nas sebanyak 472 halaman (Darul kutub ‘Ilmiyah, Beirut, Lebanon).

Kitab ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah dalam penafsirannya berisi banyak perkataan ulama, kaya akan analisis linguistik, mencakup qiraat-qiraat dan hukum-hukum fikih serta menjadikan tafsir Ath-Thabari sebagai salah satu sumbernya. Oleh sebab itu, tak heran apabila kitab tafsir Al-Mawardi ini dianggap sebagai kitab tafsir terlengkap setelah Tafsir Ath-Thabari.