Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ulum al-Qur’an merupakan perangkat keilmuan yang dibutuhkan untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an. Meski dasar-dasarnya berangkat dari al-Qur’an itu sendiri, namun sejatinya ia adalah produk sejarah yang didesain oleh para ulama generasi awal, sehingga tumbuh dan berkembang hingga saat ini.

Sebagai bukti, para ulama berbeda pendapat dalam mengkategorisasikan topik-topik yang menjadi objek kajian ulum al-Qur’an. Misalnya al-Zarkasyi (w. 794 H) dalam al-Burhan menghimpun sebanyak 47 persoalan, al-Suyuthi (w. 911 H) dalam al-Itqan memuat 80 persoalan, bahkan dalam kitabnya al-Tahbir fi ‘Ilm al-Tafsir, ada 120 persoalam sebagai pengembangan dari kitab Mawaqi’ al-‘Ulum karya al-Bulqini (w. 824 H) yang tercatat memuat 52 persoalan.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya ijtihad oleh para ulama dalam menyusun ‘ulum al-Qur’an, sekaligus menunjukkan historisitas perkembangan disiplin ilmu ini. Salah satu persoalan penting ‘ulum al-Qur’an adalah tentang asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya Al-Qur’an).

Intelektual Muslim telah menghasilkan banyak literatur tentang asbabun nuzul. Meski tidak seluas literatur yang membahas beberapa ilmu Al-Qur’an lainnya seperti naskh wa al-mansukh, qira’at, atau kajian kebahasaan. Akan tetapi, genre ini tetaplah substansial untuk memahami makna teks dari wahyu yang diturunkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Wahidi, ”Tidak mungkin kita dapat menafsirkan ayat tanpa mengetahui kisah ayat itu dan uraian tentang turunnya.” Ibn Daqiq al-‘Id juga pernah berkata, ”Mengetahui uraian asababun nuzul adalah cara yang efektif untuk memahami al-Qur’an.” Ibnu Taimiyah menambahkan, “Mengetahui sababun nuzul dapat menolong seseorang untuk memahami ayat, karena mengetahui suatu ‘sebab’ akan mewariskan ilmu tetang ‘musabbab’ (akibatnya).”

Baca juga: Memahami Definisi dan Pertanyaan-Pertanyaan Lain Soal Asbabun Nuzul

Wacana awal asbabun nuzul

Karya paling awal yang diketahui tentang asbabun nuzul, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Nadim (w. 380/990) dalam al-Fihrist-nya, dikaitkan dengan ‘Ali Ibn al-Madini (w. 234/848), gurunya Imam al–Bukhari. Karya al-Madini berjudul Kitab al-Tanzil. Sayangnya, kitab tersebut sudah tidak ada lagi.

Sementara karya periode awal yang masih ada dan paling terkenal dalam genre ini adalah Asbab al-Nuzul dari Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ahmad al-Wahidi. Kemudian dilanjutkan Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul yang ditulis oleh Jalaluddin al-Suyuti (w. 911/1505).

Bisa dikatakan bahwa karya al-Suyuthi tersebut terinsprasi dari pendahulunya. Hal itupun diakui olehnya, di mana ia menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam kitab al-Wahidi, utamanya terkait permasalahan riwayat, baik yang belum tercantum ataupun yang dinilai tidak shahih.

Alasan persoalan riwayat yang difokuskan, karena asbabun nuzul sendiri memang berkaitan dengan itu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Wahidi dalam kitabnya:

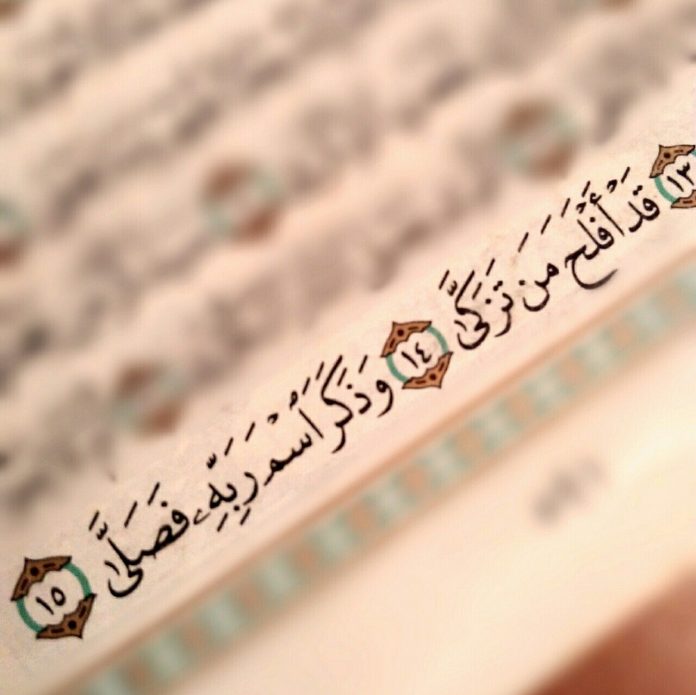

لايحل القول في اسباب النزول الكتاب الا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنريل وقفوا على الاسباب وبحثوا عن علمها وجهدوا في الطلاب

“Jangan katakan asbabun nuzul al-Kitab (Al-Qur’an), kecuali berdasarkan riwayat dan mendengar langsung dari orang-orang yang meyaksikan peristiwa turunnya serta mengetahui sebab-sebabnya, meneliti, dan serius dalam mempelajari ilmunya.” (Asbab al-Nuzul, hlm 10).

Meski al-Wahidi mengklaim bahwa alasan ia menulis karya tentang asbabun nuzul, karena ia banyak menemukan riwayat-riwayat yang tidak shahih, akan tetapi karyanya kemudian dipersoalkan oleh al-Suyuthi. Menurutnya, al-Wahidi tidak merujuk kitab-kitab yang mu’tabar (otoritatif). Sehingga, beberapa riwayat yang dicantumkan oleh al-Wahidi dalam kitabnya, menurut Suyuti, adalah maqthu’. (Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, hlm 10).

Maka, tidak heran jika al-Suyuthi dalam Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul terang-terangan mengklaim keunggulannya atas Asbab al-Nuzul karya al-Wahidi karena isinya telah diedit secara menyeluruh oleh al-Suyuti.

Baca juga: Emansipasi Tiga Sahabat Perempuan dan Asbab Nuzul Turunnya Ayat-Ayat Kesetaraan

Kritik ulama mutakhir

Namun, meskipun al-Suyuthi menulis bukunya lebih dari empat abad setelah kematian al-Wahidi, dan meskipun lebih ahli dalam hadis daripada pendahulunya, Lubab al-Nuqul-nya tentu tidak lepas dari kekurangan dan krititikan, terutama oleh generasi setelahnya.

Misalnya, kritik yang dilontarkan oleh Nashr Hamid Abu Zayd, yang menilai bahwa ulama-ulama terdahulu cenderung berpatokan pada riwayat dalam melihat asbabun nuzul, artinya mereka hanya bersandar pada realitas eksternal dan mencari riwayat-riwayat yang dianggap kuat. Sementara menurut Abu Zayd, asbabun nuzul juga memuat konteks sosial yang ada pada internal teks (al-Siyaq al-Ijtima’i li al-Nushus). (Mafhum al-Nash, hlm. 111).

Arti konteks sosial yang ditawarkan Abu Zayd adalah konteks kultural atau konteks budaya yang menyertai turunnya teks wahyu, yang tentunya menentukan makna dan formasi teks (marhalah al-takwiin). Bahkan pada tahap lanjutan, teks tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek yang membentuk budaya dan bahasa (marhalah al-takawwun).

Proses ini yang kiranya membuat Abu Zayd melahirkan istilah ‘al-Qur’an sebagai produk budaya’ (muntaj tsaqaafiy) untuk tahapan pertama. Adapun tahap kedua ia sebut dengan ‘al-Qur’an sebagai produser budaya’ (muntij al-tsaqaafah). (Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur’an, 74).

Karena itu, Abu Zayd menawarkan dua pendekatan dalam memahami asbabun nuzul. Pertama, sumber eksternal ayat, yaitu riwayat yang shahih, meski persoalan riwayat menurutnya bersifat ijtihadi. Kedua, sumber internal ayat, di mana konteks internal ayat bisa dipahami melalui struktur bahasa teks yang diekspresikan dalam menjelaskan kondisi sosio-kultural, atau melibatkan analisis bagian ayat secara umum. (Fauzi dkk, Kesinambungan dan Perubahan dalam Pemikiran Kontemporer tentang Asbabu al-Nuzul, hlm 56-57).

Fenomena demikian menunjukkan bahwa kajian terhadap asbabun nuzul belumlah usai dan masih memiliki tempat dalam khazanah studi Al-Qur’an. Adapun tulisan ini hanyalah sebatas cuplikan dari sekian banyak literatur maupun diskusi terkait asbabun nuzul, sekaligus memperlihatkan bahwa genre ini tetaplah eksis dan terus mengalami transmisi dan perkembangan pada setiap zaman. Bahkan, sangat mungkin untuk dikaji lebih mendalam. Wallahu A’lam.

Baca juga: Syah Waliyullah Al-Dahlawi: Tokoh Pencetus Asbabun Nuzul Makro