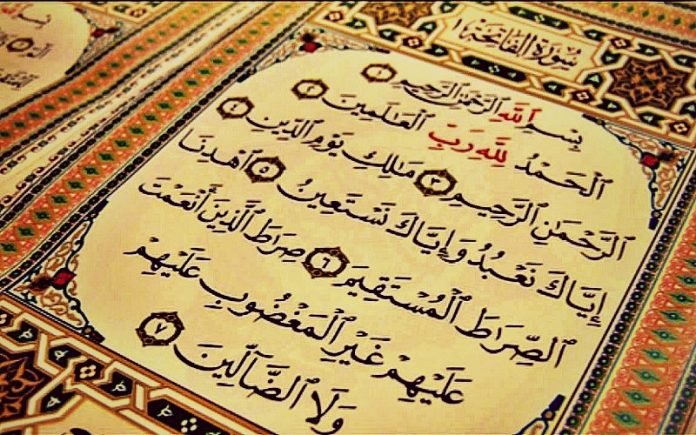

Sudah banyak kemuliaan dari Surah al-Fatihah yang kita ketahui. Seperti bahwa Surah al-Fatihah disebut sebagai ummul kitāb, yakni induk Al-Quran karena kandungannya yang mencakup pesan-pesan inti Al-Quran. Ia juga selalu dibaca di setiap salat dan diyakini menjadi Surah penyembuh bagi segala penyakit fisik maupun batin.

Akan tetapi, selain memiliki keistimewaan dari sisi kandungan dan keutamaan, ternyata al-Fatihah juga memiliki keunikan dari sisi angka, yaitu angka tujuh. Dalam kajian ilmu Al-Quran, biasanya disebut dengan mukjizat angka (al-i’jāz al-adadī).

Kemudian, pertanyaan yang muncul adalah apa saja rahasia angka tujuh di dalam Surah al-Fatihah? Ada apa dengan angka tujuh? Berikut ulasan singkatnya!

Baca Juga: Aplikasi Metode Hermeneutika Muhammed Arkoun pada Surah Al-Fatihah

Berkaitan dengan angka tujuh, Surah al-Fatihah dikenal dengan sab’ al-Mathānī. Yaitu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang, baik di dalam salat maupun di luar salat. Sehingga, rahasia yang pertama, angka tujuh menunjukan jumlah ayat dalam surah ini.

Sebagaimana dalam Surah al-Hijr ayat 87:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

“Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang (surah al-Fatihah) dan Al-Quran yang agung.”

Selanjutnya, rahasia yang kedua adalah huruf-huruf yang menyusun nama Surah ini berjumlah tujuh huruf. Mari kita perhatikan dan hitung bersama, al-Fatihah (الفاتحة), terdapat huruf alif, lam, fa’, alif, ta’, ha’ dan ta’ marbūtah. Sehingga, penamaan Surah inipun memperhatikan kesesuaian dengan angka tujuh.

Menariknya, angka tujuh juga memiliki kedudukan yang unik di dalam Islam dan semesta. Semisal, Al-Quran menyebut langit dengan 7 lapis, bertawaf 7 putaran, seminggu 7 hari, melempar jumrah 7 kali, anggota tubuh yang ditempelkan saat sujud ada 7 juga. (Ahmad Muṣṭafā Mutawālī, al-Mausū’ah aẓ-Ẓahabiyyah fīl i’jāz al-Qur’ān al-Karīm)

Rahasia yang selanjutnya, bahwa ayat-ayat dalam Surah al-Fatihah menggunakan seluruh huruf hijaiyah kecuali 7 huruf. Coba kita baca kembali dan perhatikan rangkaian ayat demi ayatnya, maka kita tidak akan menemukan 7 huruf berikut: huruf tha’ (ث), jim (ج), kha’ (خ), zay (ز), syin (ش), ẓo’ (ظ) dan fa’ (ف).

Di sisi lain, 7 huruf tersebut bukan hanya sekedar huruf biasa, melainkan termasuk huruf al-mu’jamah, yaitu huruf yang memiliki titik untuk dibedakan dengan huruf yang serupa, saat belum ditemukan titik pada huruf bahasa Arab. Sementara, huruf serupa yang tidak memiliki titik disebut dengan huruf al-muhmalah.

Baca juga: Pembacaan Sufistik KH Misbah Mustafa pada Surah Al-Fatihah

Yang lebih menarik lagi, 7 huruf tersebut menyimbolkan 7 keburukan yang akan dihindarkan dari seseorang yang membaca dan mengamalkan kandungan 7 ayat dari Surah al-Fatihah. Berkaitan dengan hal ini, berikut terdapat kisah yang menarik untuk diceritakan.

Alkisah, kaisar Romawi menulis Surah kepada seorang Khalifah Bani Abbas, “Dalam kitab suci Injil, kami menemukan lembaran yang tertulis: Barang siapa yang membaca Surah yang kosong dari 7 huruf, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Yaitu huruf tha’, jim, kha’, zay, syin, ẓo’ dan fa’. Setelah kami teliti di Injil, Taurat dan Zabur, kami tidak menemukan Surah semacam itu. Apakah Anda memiliki Surah yang dimaksud?”

Khalifah Abbasi segera mengumpulkan seluruh ulama, kemudian mengajukan pertanyaan dalam Surah. Akan tetapi mereka semua kebingungan dan tak mampu menjawab permasalahan tersebut, kecuali satu orang yaitu Imam Ali bin Muhammad al-Hādī.

Imam Ali al-Hādī, dengan mudah menjawab, “Surah yang dimaksud adalah Surah al-Ḥamd (al-Fatihah) yang tidak memuat ketujuh huruf tersebut.” Dengan penasaran mereka bertanya, “Apa rahasia dari 7 huruf tersebut?” Lalu, Imam Ali al-Hādī menjelaskan bahwa setiap huruf mengandung makna masing-masing. Sebagai berikut:

“Huruf tha’ (ث), yaitu ath-thubūr (الثبور) bermakna kebinasaan. Huruf jim (ج), yaitu al-jahālah (الجهالة) bermakna kebodohan. Huruf kha’ (خ), yaitu al-khabith (الخبيث) bermakna keburukan. Huruf zay (ز), yaitu az-zaqqūm (الزقوم) nama pohon sebagai makanan penghuni neraka. Huruf syin (ش), yaitu asy-syaqāwah (الشقاوة) bermakna kecelakaan. Huruf ẓo’ (ظ), yaitu aẓ-ẓulmah (الظلمة) bermakna kegelapan. Huruf fa’ (ف), yaitu al-āfāt (الآفة) bermakna bahaya dari gangguan lisan.”

Baca juga: 5 Hal yang Penting Diketahui tentang Bacaan Amin setelah Surah Al-Fatihah

Kemudian sang Khalifah menulis Surah jawaban tersebut kepada kaisar Romawi. Setelah menerima Surah tersebut, kaisar Romawi sangat gembira dan memeluk Islam hingga akhir hayatnya. “Syarah Syāfiyah Abī Farās al-Ḥamadānī, (hal. 563)”.

Akhirnya, Surah al-Fatihah adalah Surah yang istimewa. Selain memiliki nama-nama yang mulia, kedudukan yang agung, kandungan yang mendalam, ia juga memiliki kemukjizatan dari sisi angka, yaitu angka tujuh, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Selain dapat menghilangkan 7 petaka yang berupa: kebinasaan, kebodohan, keburukan, neraka, kecelakaan, kegelapan dan bahaya lisan, tentu Surah ini juga akan membuka 7 kebaikan seperti: kesuksesan, pengetahuan, surga, keselamatan, cahaya dan penjagaan lisan.

Tentu, setiap keutamaan dari Surah-Surah Al-Quran, termasuk Surah al-Fatihah, bukan hanya sebatas bacaan saja, akan tetapi perlu upaya perenungan serta pengamalan dalam perilaku sehari-hari. Semoga dengan tulisan ini dapat menambah kecintaan dan semangat kita dalam membaca Al-Quran, mengkaji serta mewujudkan nilai-nilainya, demi mengupayakan kehidupan yang lebih baik.

Wallahu’alam bishshawab.