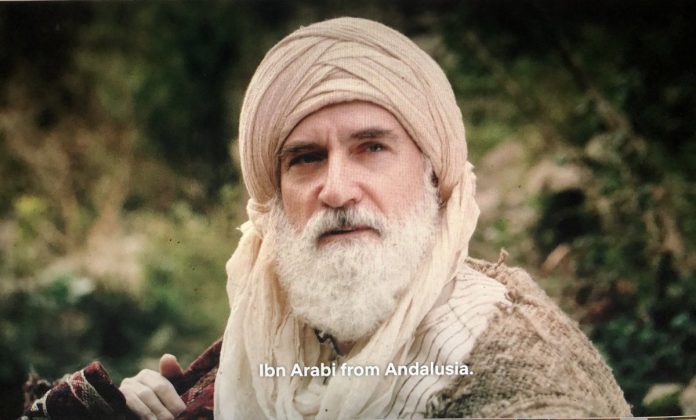

Dalam sejarah keilmuan Islam, ada dua nama Ibn al-Araby yang cukup masyhur dalam dunia tafsir al-quran. Yang satu adalah seorang yang fakih mazhab maliki dengan kitab tafsir Ahkam al-Qur’an, sedangkan yang satunya adalah seorang sufi besar dengan karya tafsir berjudul Rahmah min al-Rahman fi Tafsir wa Isyarat al-Qur’an, keduanya sama-sama lahir di Spanyol. Namun, yang akan kita bahas kali ini hanya Ibn al-Araby sang sufi besar pada masanya, yang dikenal dengan tafsir sufi nazhari .

Kehidupan Ibn al-Araby

Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Tha’i al-Hatimi bin al-‘Araby, lahir pada tahun 1165 M di salah satu pusat peradaban Islam pada masa itu, yakni Spanyol.

Ibn al-Araby terlahir dalam keluarga yang salih, bahkan ayah dan beberapa anggota keluarganya merupakan tokoh sufi yang masyhur pada zamannya. Ia sendiri di kemudian hari diberi gelar Syaikhul Akbar oleh para pengkaji tasawuf atas sumbangsih pemikirannya dalam dunia tasawuf.

Dalam kitab al-Tafsir wa al-Mufassirun (2/252), penulis bahkan mengatakan Ibn al-Araby sebagai mahaguru tafsir sufi nazhari. Dikarenakan karya tafsirnya yang memberikan corak baru dalam penafsiran Alquran, yakni corak sufi nazhari atau sufi falsafi, yang ia gunakan dalam mayoritas penafsirannya untuk menjelaskan isi kandungan Alquran.

Baca juga: Hikmah Disandingkannya Ayat Tentang Itikaf dan Puasa Di dalam Al-Qur’an

Ibn al-Araby adalah seorang yang haus akan ilmu, ia bahkan rela melakukan rihlah ilmiah ke tempat yang jauh hanya untuk mendapatkan wawasan baru, berdasarkan catatan al-Dzahabi dalam Siyar A’lam al-Nubala (hlm. 3593), tertulis bahwa Ibn al-Araby pernah belajar kepada Ibn Basykawal dan Ibn Shafi, lalu di Mekkah ia pernah belajar kepada Zahir bin Rustum, di Damaskus kepada Ibn al-Harastani. Selain itu tercatat ia juga pernah melawat ke Baghdad dan Rum.

Sepanjang hidupnya Ibn al-Araby telah menghasilkan banyak sekali karya tulis yang di kemudian hari menjadi rujukan para sufi falsafi, sebutlah tiga karyanya yang terkenal yaitu al-Futuhat al-Makkiyyah, Fushush al-Hikam dan tafsir Rahmah min al-Rahman fi Tafsir wa Isyarat al-Qur’an.

Baca juga: Tiga Fungsi Pokok Al-Quran [1]: Hudan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 185

Ibn al-Araby: Sosok Kontroversial

Sudah tak asing lagi bahwa Ibn al-Araby adalah sosok yang penuh polemik, sebagian kalangan khususnya dari kelompok sufi menyanjung beliau setinggi langit, bahkan ada yang sampai fanatik. Namun disisi lain, sebagian ulama khususnya dari kalangan fuqaha mengkritisinya, bahkan ada yang sampai memvonis kafir kepada Ibn al-Araby.

Bahkan seorang imam Izzuddin bin Abdissalam pernah mengomentari Ibn al-Araby sebagai “syaikh suu’ kadzdzab, yaqulu bi qidam al-‘alam wa la yuharrimu farj” atau ‘orang tua yang buruk lagi pendusta, ia berpendapat bahwa alam itu qadim dan tidak mengharamkan kemaluan (zina)’.

Yang harus dipahami adalah terkadang perkataan para tokoh sufi itu tidak bisa dipahami secara tekstual, karena terkadang bahasa yang digunakan adalah bahasa sastra yang perlu untuk dita’wil.

Baca juga: Surah an-Najm [53] Ayat 49: Bintang Sirius dan Masyarakat Arab

Ada juga tuduhan bahwa Ibn al-Araby telah kafir dan seringkali melakukan ta’wil secara serampangan terhadap Alquran untuk mendukung ‘pandangan-pandangan aneh dan ajaran bidahnya’ atau yang semisalnya. Tuduhan semacam ini menurut Dr. Syamsuddin Arif dalam ‘Orientalisme & Diabolisme Pemikiran’ adalah tuduhan yang tidak memiliki argumentasi yang kuat.

Memang benar bahwa Ibn al-Araby mengecam mereka yang merasa puas hanya dengan makna literal ayat. Akan tetapi Ibn al-Araby juga mengecam mereka yang melakukan ta’wil terhadap ayat-ayat Alquran secara serampangan.

Setiap tokoh dan setiap pemikir pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal bagaimana kita sebagai pelajar untuk terus belajar dan bersikap kritis, bisa mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk.

Harmoni antara Syariat dan Tasawuf

Perlu diketahui bahwa Ibn al-Araby menyatakan komitmennya terhadap syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa ia menafikan syariat Rasulullah. Dalam muqaddimah kitab ‘Fushush al-Hikam’ (hal. 48) ia menyatakan,

وَمِنَ اللهِ أَرجُو أَن أَكُونَ مِمَّن أُيِّدَ فَتَأَيَّدَ وَقُيِّدَ بِالشَّرعِ المُحَمَّدِيِّ المُطَهَّرِ فَتَقَيَّدَ وَقَيَّدَ, وَحُشِرنَا فِي زُمرَتِهِ كَمَا جَعَلنَا مِن أُمَّتِهِ

“dan kepada Allah aku mengharap termasuk pada orang-orang yang ditolong agar aku tertolong, dan diikatkan pada syariat Muhammad yang suci maka aku terikat dan mengikatkan diri (pada syariat Muhammad), dan semoga kami dikumpulkan bersamanya (di hari kiamat) sebagaimana kami menjadi umatnya (di dunia)”.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh imam al-Alusi dalam Ruh al-Ma’ani (11/179) yang mengatakan bahwa barangsiapa yang keluar dari tuntunan syariat barang sejengkal saja, maka tak sepantasnya gelar ‘wali’ itu disematkan kepadanya, walaupun ia mampu menghadirkan beribu-ribu keajaiban.

Baca juga: Sejarah Awal Kewajiban Puasa dan Turunnya Surah al-Baqarah Ayat 187

‘Derajat’ Wali itu Muktasabah

Ibn al-Araby mengatakan bahwa nubuwah itu berakhir seiring wafatnya Rasulullah, sehingga tak mungkin lagi ada nabi sesudah nabi Muhammad. Adapun derajat kewalian atau waliyullah itu akan selalu ada sampai akhir zaman dan bisa didapat oleh siapapun. Ini terlihat ketika ia menafsirkan Qs. Yunus [10]: 63 berikut. Allah berfirman,

الذين آمنوا وكانوا يتقون

“Mereka (para wali-wali Allah) itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa”.

Ibn al-Araby dalam Tafsirnya (2/310-311) mengatakan,

…وَقُلنَا إِنَّ الوَلَايَةَ مُكتَسَبَةٌ وَالتَّعَمُّلَ فِي تَحصِيلِهَا اختِصَاصٌ, فَمِنهُم مَن تَحَصَّلَ لَهُ الوَلَايَةُ بِالصَّدَقَةِ وَالقَرضِ الحَسَنِ وَصِلَةِ الرَّحمِ, وَمِنَ النَّاسِ مَن تَحَصَّلَ لَهُ بِمُرَاقَبَةِ اللهِ وَالمُبَادَرَةِ لِأَوَامِرِهِ الَّتِي نَدَبَ إِلَيهَا لَا الَّتِي افتَرَضَهَا عَلَيهِ…(إلى آخره).

Terjemah bebasnya, derajat kewalian itu bisa diusahakan (muktasabah) dan siapapun yang diberikan taufik untuk melakoninya jalannya berarti ia telah dikhususkan dan dimuliakan oleh Allah. Maka diantara mereka ada yang menjadi wali Allah karena sedekahnya, ada yang karena rajin menyambung silaturahmi, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang sunnah. Bukan amalan yang wajib, karena itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, sedangkan mengerjakan amalan sunnah merupakan pertanda kecintaan kepada Allah dan mengundang cintanya Allah kepada seorang hamba. Wallahu a’lam.