Tepat hari minggu pagi, 28 Maret 2021 terjadi lagi aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Kajaoalido, MH Thamrin, Makassar, Sulawesi Selatan. Meskipun motif dhahir pelaku tersebut masih tersembunyi, namun aksi bom bunuh diri atau yang disebut al-intihar terbaca jelas bahwa ia tidak bisa dilepaskan dari unsur agama. Tentunya, adanya unsur agama yang dimaksud bukan kesalahan pada agamanya, namun pada pemahaman tafsirnya. Aksi-aksi serupa yang sudah kesekian kalinya terjadi di berbagai gereja di tanah air biasanya didasari dalih pelaku ‘membunuh orang kafir maka akan mendapat predikat mati syahid (‘amaliyah al-isytisyhad)’. Namun, apakah benar dalam Islam melakukan aksi bom bunuh diri (al-intihar) di gereja adalah salah satu upaya yang bisa mengantarkan pada predikat kesyahidan (al-isytisyhad)? Simak penjelasan berikut!

Bunuh Diri Mencederai Pesan Surah An-Nisa’ ayat 29-30

Agama Islam di dalam Al-Quran tidak pernah mengajarkan pembunuhan terhadap manusia tanpa alasan dharuriyah. Jangankan menghilangkan nyawa orang lain secara massal, menghilangkan nyawa diri sendiri atau bunuh diripun sangat tidak dibenarkan oleh Islam. Hal itu justru mencederai pesan surah An-Nisa’ ayat 29-30:

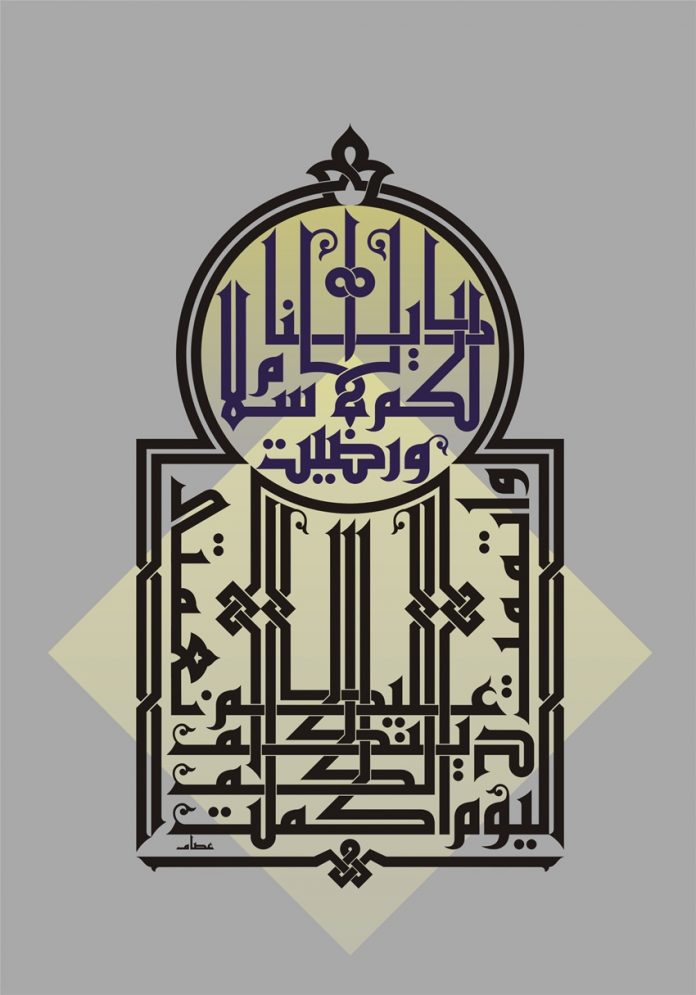

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

Baca juga: Ragam Istilah dan Gambaran Surga dalam Al-Qur’an

Ayat di atas khususnya pada lafadz وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ dimaknai oleh sebagian mufassir seperti Al-Qurthuby dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Quran atau Ibnu al-Munzhir al-Naysaburi sebagai larangan bunuh diri. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah juga mengungkapkan hal senada secara panjang lebar. Ia berpendapat bahwa jiwa dan raga seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka tidak dibenarkan siapapun menghilangkan nyawa manusia termasuk nyawanya sendiri, karena hal tersebut merupakan sebuah keputusan hidup dan mendahului kehendak Allah. Ia melakukan aniaya terhadap dirinya sendiri dan balasannya nanti adalah neraka.

Mufassir Mesir Mutawalli Sya’rawi bahkan lebih keras mengecam tindakan bunuh diri tersebut seraya menyodorkan referensi hadis riwayat Bukhari. Dalam kitabnya Al-Hayat wa Al-Mawat ia menyatakan dengan tegas bahwa orang yang membunuh dirinya sendiri niscaya ia divonis kekal dan dikekalkan di neraka.

Begitu kuatnya inti makna surah An-Nisa ayat 29-30 tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan para mufassir di atas terhadap penjagaan satu nyawa manusia. Prinsip tersebut telah jelas sejak Islam lahir sehingga dalam kaidah ushuliyah kita mengenal 5 prinsip Islam yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa. Kelima prinsip yang dinamakan al-dharuriyah al-khamsah tersebut memuat penjagaan terhadap kebebasan beragama, kelangsungan hidup, kreativitas berfikir, keturunan dan kehormatan, serta kepemilikan harta benda. Alhasil tindakan bom bunuh diri dengan alasan apapun justru menciderai pesan-pesan Al-Quran secara umum, terlebih pada surah An-Nisa’ ayat 29-30.

Baca juga: Ngaji Gus Baha: Tafsir Kesempurnaan Agama dalam Surah Al-Maidah Ayat 3

Bukan Predikat Syahid, Tapi Pemahaman yang Sakit

Dalam literatur Islam, keinginan kuat untuk mati dalam keadaan jihad disebut isytisyhad yang dalam ilmu sharaf dimaknai sebagai mencari kesyahidan (thalabus syahadah). Sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan jihad disebut sebagai Syahid. Sebagai orang Islam, mati dalam keadaan yang syahid adalah dambaan, karena balasannya adalah surga. Namun, apakah kematian yang syahid hanya dimaknai secara eksklusif melakukan aksi bom bunuh diri dengan alasan jihad membunuh kaum yang dinggap ‘kafir’?

Lagi-lagi jika merujuk Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, jawabannya adalah lain. Dalam surah tersebut jelas diterangkan bahwa menghidupi jiwa manusia saja seakan ia menghidupi manusia seluruhnya. Begitu juga sebaliknya, membunuh satu jiwa manusia maka ia bak membunuh seluruh manusia dan merusak kehidupan ini.

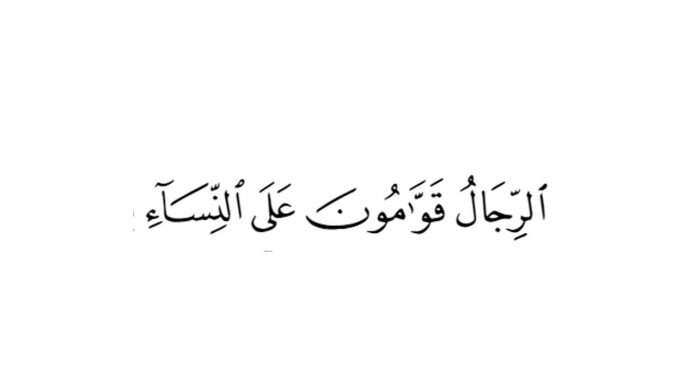

Dalam keterangan hadis riwayat Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Hibban, juga disebutkan bahwa yang dimaksud kematian syahid bahkan sangat luas dan tidak sesempit pemahaman para pelaku aksi bom bunuh diri. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyatakan bahwa bahwa kesyahidan ada tujuh selain gugur dalam perang, orang yang mati karena keracunan, tenggelam dalam air, terkena virus atau wabah pandemi, terkena lepra, terbakar api, tertimbun bangunan, serta perempuan yang meninggal karena melahirkan. Bukhari dan Muslim dalam takhrijnya juga menyepakati isi dari hadis tersebut meski dengan redaksi yang berbeda.

Baca juga: Tafsir Ahkam: Beda Pendapat tentang Salat Fardu yang Paling Utama

Dari sekian paparan di atas telah begitu jelas bahwa tidak sedikitpun ajaran Islam mengajarkan bahkan membenarkan aksi bunuh diri dan membunuh orang lain bahkan degan tujuan yang seakan ‘membela agama’. Mereka yang melakukan aksi bunuh diri dengan mengantongi persepsi iming-iming syahid dan surga sebetulnya adalah cacat dan sakit dalam pemahaman teks. Pertama, mereka justru menciderai pesan-pesan luhur Al-Quran dan hadis yang sangat menjaga kelangsungan kehidupan diri sendiri dan orang lain. Kedua, mereka malah melakukan tindakan yang jauh dari prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin. Walhasil predikat syahid kematian tersebut sama sekali tidak didapatkan, justru kematian yang hanya sia-sia belaka. Wallahu a’lam