Manusia sudah semestinya dapat menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Ini tersirat dalam harapan di setiap akhir doanya yang selalu memohon agar mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Doa yang terambil dari Al-Quran ini juga mejadi isyarat bahwa Al-Quran juga mengusung semangat keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Doa ini dikenal dengan doa sapujagad, karena meliputi dua urusan besar, dunia dan akhirat.

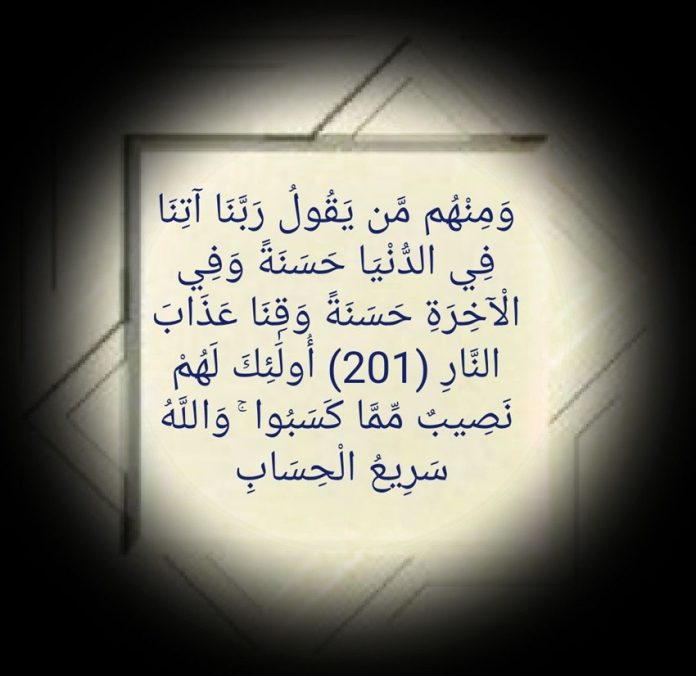

Doa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 201).

Baca Juga: Surah Al-Baqarah Ayat 201: Doa Memohon Kebaikan di Dunia dan di Akhirat

Semangat menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat dalam doa

Sayangnya masih ada pula sebagian masyarakat muslim yang sibuk untuk memenuhi kebutuhan duniawinya sehingga lupa, kelak ia akan mati dan menjalani kehidupan selanjutnya di akhirat. Sementara mereka yang hidupnya cenderung pada sisi spritualnya, ia kurang mempedulikan eksistensinya sebagai khalifah yang di percayakan oleh Tuhan untuk mengelola kehidupan diatas muka bumi ini. Tentu saja dua kebaikan yang di pinta dalam do’a diatas tidak akan terwujud jika salah satunya lebih berat daripada yang lain.

Maka dari itu, kiranya dapat kita renungkan firman Allah Swt berikut ini,

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas [28]: 77)

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, firman-Nya (وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) merupakan larangan melupakan atau mengabaikan kenikmatan duniawi. Larangan itu dipahami oleh sementara ulama bukan dalam arti haram mengabaikannya, tetapi dalam arti mubah dan dengan demikian –tulis Ibnu Asyur– ayat ini merupakan salah satu contoh penggunaan redaksi larangan untuk makna mubah atau boleh. Ulama ini memahami kalimat di atas dalam arti “Allah tidak mengecammu jika engkau mengambil bagianmu dan kenikmatan duniawi selama bagian itu tidak beresiko kehilangan bagian kenikmatan ukhrawi”.

Baca Juga: Ingin Dikenang Baik di Dunia dan Akhirat? Amalkan Doa Nabi Ibrahim Ini!

Adapun dalam tafsirnya yang lain, Al-Lubab Quraish Shihab menjelaskan, “ini bukan berarti engkau hanya boleh beribadah murni dan melarangmu memperhatikan dunia, Tidak! Berusahalah sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah Swt untuk meraih harta dan hiasan duniawi, dan carilah secara bersungguh-sungguh melalui apa yang telah dianugerahkan Allah Swt kepadamu dari hasil usahamu itu, kebahagiaan negeri akhirat, dengan (cara) menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah Swt, dan dalam saat yang sama janganlah mengabaikan bagianmu yang halal dari kenikmatan dunia…”

Lebih spesifik lagi, Mahmud Yunus dalam Tafsir Qur’an Karim menjelaskan bahwa ayat ini menyuruh kita untuk berusaha mencari rezeki dalam rangka memenuhi keperluan hidup di dunia, tetapi jangan pula lupa kampung akhirat dengan alasan mencari penghidupan di dunia tersebut. Oleh sebab itu, salah sekali perbuatan sebagian orang yang hanya mengerjakan salat, puasa dan zikir-zikir di masjid-masjid, tanpa berusaha mencari rezeki. Begitu juga sebaliknya, yaitu orang yang hanya mementingkan penghidupan di dunia dengan melupakan akhirat.

Setelah mengetahui komentar dua mufasir diatas, kita renungkan juga nasehat dari sabda Rasulullah Saw, sebagaimana berikut,

لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآَخِرَتِهِ وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيْبَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا, فَإِنَّ الدُّنْيَابَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ, وَلَا تَكُوْنُوْا كَلًّا عَلَى النَّاسِ (رواه ابن عساكر عن انس)

Bukankah orang yang paling baik diantara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. (HR. Ibnu Asakir dari Anas ).

Di hadis yang lain Nabi Saw juga bersabda yang artinya, “Orang yang paling baik di antara kalian bukanlah yang meninggalkan dunia karena akhirat, dan juga meninggalkan akhirat karena dunia. Namun orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang mengambil dari akhirat dan juga dunia.”

Baca Juga: Penjelasan tentang Kebaikan di Akhirat dalam Surah al-Baqarah Ayat 201

Berdasarkan pesan Al-Quran dan hadits di atas, cukuplah menjadi sandaran bagi kita untuk menyadari bahwa pada saat melakukan aktivitas yang bersifat duniawi, jangan lupa untuk mengingatkan diri agar memenuhi kebutuhan yang bersifat ukhrawi. Praktek dari Sikap seimbang ini telah diajarkan Rasulullah dalam satu hadis yang berbunyi,

اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ اَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَدًا(رواه ابن عساكر)

Kerjakanlah urusan-urusan duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya, dan kerjakanlah urusan-urusan akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. (HR. Ibnu ‘Asakir)

Semangat doa Al-Quran di atas, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, bisa diimplementasikan dalam menyeimbangkan antara ibadah (interaksi hamba dengan Khalik, yakni Allah) dan muamalah (interaksi manusia dengan makhluk lainnya). Hingga sekarang masih banyak yang menganggap ibadah itu melulu urusan akhirat sedang muamalah adalah semua hal tentang dunia.

Tidak semua orang dapat menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Ini dapat dilihat pada ayat sebelumnya, ayat 200. Di situ digambarkan doa orang yang hanya mengharapkan kebaikan di dunia saja. Di realita kehidupan ada yang hanya berdoa untuk kepentingan akhiratnya saja, maka di ayat 201 ini, ia adalah orang yang mampu menyeimbangkan antara keduanya. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin