Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda (خيركم من تعلم القرآن و علمه) “Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya”. Maka seseorang yang al-Qur’an berhenti pada dirinya belumlah dapat dikatakan “sebaik-baiknya manusia” sampai ia mampu mengajarkannya.

Maka jika ingin menjadi seorang pengajar tentu sebelumnya sudah harus menguasai materi ajar yang akan ia ajarkan kepada orang lain. Dari sudut pandang inilah lahir upaya untuk memahami al-Qur’an secara mendalam yang salah satu produknya ialah ilmu kaidah tafsir—yang menjadi fokus bahasan pada artikel ini.

Memahami Kata Kaidah dan Tafsir

Sebagai langkah awal menjadi pengajar al-Qur’an, maka mengenal dan menghafal berbagai ta’rifat (definisi) khususnya yang terdapat dalam bidang keilmuan al-Qur’an dan tafsir adalah hal yang mustahab (dianjurkan). Oleh karena itu, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam tentang kaidah tafsir, perlu dijabarkan terlebih dahulu definisi dari dua kosa kata penyusunnya yakni kaidah dan tafsir secara etimologis dan terminologis.

Secara etimologis/ secara bahasa kata kaidah (قاعدة), dalam bahasa Arab memiliki makna “asas/ fondasi” apabila dikaitkan dengan bangunan, dan memiliki makna “tiang” apabila dikaitkan dengan kemah.

Baca Juga: Tujuh Kaidah Penting Dalam Proses Penafsiran Ayat Al-Quran

Adapun secara terminologis terdapat beberapa istilah yang dirumuskan ulama untuk menjelaskan makna kaidah. Ada dua definisi yang ditampilkan oleh Quraish Shihab di dalam karyanya Kaidah Tafsir sebagai penjelasan makna istilahi dari kata kaidah. Adapun kedua definisi tersebut ialah :

قضية كلية منطبقة على جميع جزئيتها

“Rumusan yang bersifat kulli (menyeluruh) yang mencakup atas semua bagian-bagiannya”. (al-Ta’rifat li Jurjani).

حكم كلي يعترف بها على أحكام جزئية

“Ketentuan umum yang dengannya diketahui ketentuan-ketentuan yang menyangkut rincian”.

Adapun hal yang harus digarisbawahi dari definisi “kaidah” ini ialah pada kata kulli. Kata kulli disana tidaklah melegitimasi bahwa semuanya tercakup tanpa terkecuali. Karena dalam pembahasan kaidah ada yang disebut dengan syadz atau yang tidak tercakup oleh kaidah. Semisal yang terjadi pada penggalan Q.S al-A’raf: 56 :

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Jika melihat pada kaidah bahasa tentunya terdapat kesalahan disana, kata qaribun yang menjadi khabar dari kata rahmat seharusnya diubah menjadi qaribatun. Karena menurut kaidah antara mubtada’ dan khobar haruslah berkesusaian baik dalam hal jinsi/ jenis (mu’anats-mudzakar), kuantitas (mufrad, mutsanna, jama’) dan seterusnya.

Maka dalam kasus ini tidak logis jika yang disalahkan adalah al-Qur’an. Karena kaidah lahir berdasarkan telaah atas al-Qur’an sehingga jika memang harus ada objek yang disalahkan tentunya itu adalah kaidah bahasa itu sendiri. Meskipun “anomali kebahasaan” ini dijelaskan beragam oleh para mufassir di mana salah satu alasannya ialah adat dari bangsa Arab sendiri.

Selanjutnya definisi kata “tafsir”. Secara etimologis kata tafsir diartikan dengan penjelasan atau penampakan makna. Dalam kitabnya Maqayis fi al-Lughah, Ibn Faris menjelaskan bahwa kata-kata yang tersusun atas tiga huruf yakni fa-sa-ra mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Maka kata tafsir yang merupakan bentuk derivasi dari fassara mengandung makna kesungguhan membuka atau upaya terus-menerus membuka.

Maka apabila kata tafsir disandingkan dengan al-Qur’an, maka melahirkan sebuah displin ilmu yakni tafsir al-Qur’an yang salah satu definisi singkatnya ialah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kadar kemampuan manusia atau lebih spesifik lagi jika melihat definisi yang dibawakan Imam al-Zarkasyi yang menguraikan bahwasanya tafsir secara istilah :

علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

Ilmu yang dengannya dipahami al-Qur’an dan penjelasan maknanya serta menarik hukum-hukumnya dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Adapun Abdul Mustaqim menambahkan bahwa tafsir dapat dibagi menjadi dua yakni 1) tafsir sebagai produk pemikiran penafsir (intaj) dan 2) tafsir sebagai ilmu atau proses metodologi pembentukan pemikiran (thoriqoh).

Hakikat Kaidah Tafsir

Menurut Quraish Shihab, hakikat Kaidah Tafsir adalah “ketetapan-ketetapan yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna/pesan-pesan al-Qur’an dan menjelaskan apa yang musykil dari kandungan ayat-ayatnya”. Ketetapan-ketetapan inilah yang menjadi barometer bagi mufasir untuk memahami kandungan dan pesan-pesan al-Qur’an yang dalam penerapannya memerlukan kejelian dan kehati-hatian.

Apalagi sebagian dari kaidah yang dijadikan patron itu dapat mengandung pengecualian-pengecualian. Maka dari sini tentunya kejelian dan penguasaan sangatlah dibutuhkan dalam mengaplikasikan kaidah karena di dalamnya terdapat beragam alternatif yang bahkan bertolak belakang.

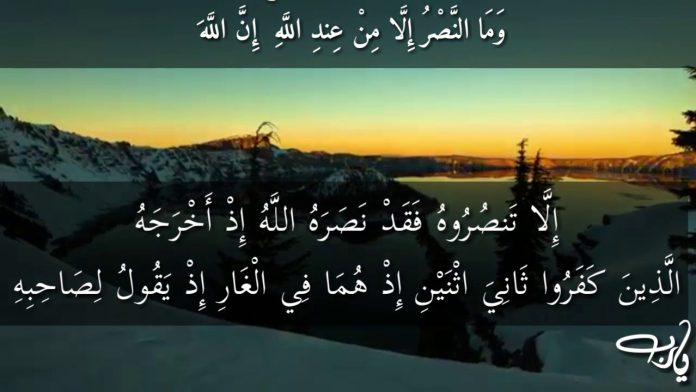

Pada ayat harb (perang) misalnya Q.S. al-Taubah [9]: 36:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

“Dan perangilah kaum musyrikin secara totalitas sebagaimana mereka memerangi kalian secara totalitas”.

Harus dipahami bahwasanya ayat ini tidak boleh diaplikasikan semena-mena tanpa pertimbangan. Perlu adanya pertimbangan akan prinsip dasar al-Qur’an berdasarkan kaidah yang ditetapkan. Abdul Mustaqim menguraikan sebuah kaidah berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat harb dan qital yakni أية السلم مقدم على أية الحرب (ayat yang memuat nilai-nilai perdamaian diutamakan dari ayat-ayat yang memuat kekerasan dan peperangan—apabila disalahpahami).

Baca Juga: Kaidah Asbabun Nuzul: Manakah yang Harus didahulukan, Keumuman Lafaz atau Kekhususan Sabab?

Dari kaidah itu didapati bahwa prinsip asli dari al-Qur’an adalah perdamaian. Maka ayat-ayat harb dan qital tidak bisa dijadikan dalil asal-asalan untuk memayungi nafsu yang penuh kebencian.

Penerapan kaidah tersebut menjadi bukti betapa pentingnya penguasaan kaidah sebelum mencoba menafsirkan al-Qur’an. Sebab tanpa penguasaan kaidah yang baik akan sangat rawan terjadi kesalahan penafsiran.

Apalagi hanya berpegang pada terjemah literalnya saja, sebagaimana fenomena tafsir asal-asalan yang dewasa ini banyak dijumpai. Maka mari perdalam dulu keilmuan dan jangan sekali-sekali berlagak paham al-Qur’an kalau memahaminya saja masih lewat terjemahan. Wallahu a’lam.