Nabi Yunus meski tidak sepopuler nabi-nabi lain dalam kitab suci, seperti Adam, Nuh, Isa, dan Muhammad, namun kisahnya juga menarik untuk ditelaah. Sebagaimana nabi-nabi lain yang kisahnya identik dengan suatu peristiwa tertentu, Yunus pun demikian. Adam identik dengan Hawa dan kisah ‘pengusirannya” dari surga, Nuh dengan kisah banjir bandang, Isa dengan penyalibannya, maka Yunus pun demikian dengan kisahnya yang ditelan oleh ikan.

Dalam tradisi tafsir Alquran, Yunus juga dikenal dengan sebutan dzu al-nūn (QS. Al’anbiyā’ [21]: 87) dan sāhib al-hūt (QS. Alqalam [68]: 480) (Wheeler, 2006, p. 705). Bahkan, nama Yunus diabadikan menjadi salah satu nama surah dalam Alquran. Serangkaian penyebutan nama, gelar, dan pengabadiannya sebagai nama surah, menunjukkan bahwa Alquran memberikan perhatian yang cukup intens terhadap Yunus, meskipun kerap kali tertutup dengan narasi kisah yang lebih populer, seperti Adam, Nuh, Isa, dan Muhammad.

Ayaz Afsar turut mengambil bagian dalam diskursus pengkajian kisah Yunus dalam dua sudut pandang kitab suci, Alquran dan Bible, melalui artikelnya yang berjudul “A Comparative Study of the Art of Jonah/Yūnus Narrative in the Bible and the Qur’ān.” Afsar menegaskan bahwa artikel tersebut ditulis tidak dalam rangka ingin mencari mana yang lebih baik dan otoritatif dari keduanya, suatu tujuan yang cukup dapat meyakinkan pembaca mengenai ketiadaan bias ideologis di balik tulisan tersebut. Namun sayangnya, Afsar tidak menyebutkan urgensi pemilihan kisah Yunus sebagai objek formal dalam artikelnya.

Sebagaimana dijelaskan di awal tulisan, tujuan dituliskannya artikel tersebut adalah untuk memperkenalkan naratologi dalam pendekatan sastra sebagai pengembangan cara dalam mempelajari kitab suci. Hal tersebut tentu menjadi tanda tanya bagi pembaca kenapa harus mempelajari kisah Yunus untuk mengetahui cara terbaru dalam mempelajari kitab suci, sebagaimana yang diklaim oleh Afsar? Meskipun di sisi lain, harus diakui bahwa pemilihan suatu kisah sebagai bentuk implementasi dari tawaran suatu pendekatan, dapat menghilangkan kesan teoritis semata tanpa bisa dibuktikan secara nyata implementasinya.

Dalam menggunakan perspektif naratologi sebagai pendekatannya, Afsar terlebih dahulu mengemukakan gambaran umum tentang kisah Yunus dari Alquran dan Bible, lalu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai struktur dan kekuatan literal narasi Alquran dan Alkitab. Dua narasi tersebut menjadi titik tolak dalam menganalisis karakteristik masing-masing narasi.

Artikel kemudian ditutup dengan beberapa komentar tentang gaya bahasa dan komposisi yang memberikan warna dan bentuk yang khas. Dari enam kali penyebutan nama Yunus dalam Alquran, yakni QS. Annisā [4]: 163, QS. Al’an’ām [6]: 86, QS. Yūnus [10]: 98, QS. Al’anbiyā’ [21]: 87-88, QS. Alshaffāt [37]: 139-148, QS. Alqalam [68]: 48-50, Afsar mengambil QS. Alshaffāt [37]: 139-148 sebagai sampel penelitiannya, dengan mempertimbangkan panjangnya kisah tersebut dibandingkan surah lainnya dan kemiripan narasi dengan Alkitab.

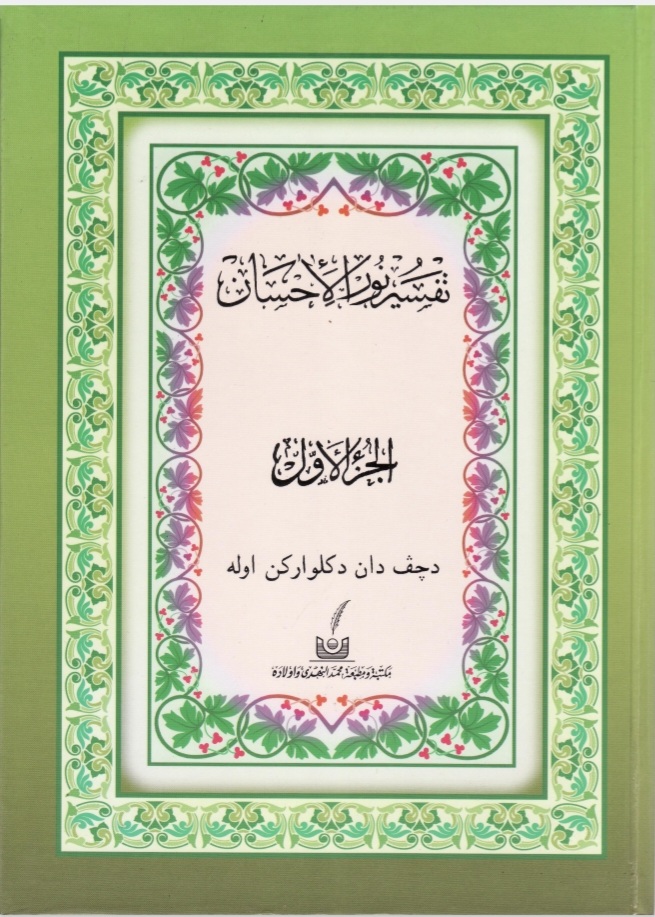

Meskipun artikel ini merupakan kajian komparatif dua kitab suci, dalam beberapa kesempatan, Afsar juga mengutip penjelasan-penjelasan di luar kitab suci untuk memperjelas beberapa hal. Beberapa karya tafsir Alquran yang dijadikannya sebagai rujukan adalah Fī Zhilāl al-Qur’ān karya Sayyid Quthb, Tafsīr al-Kasysyāf karya al-Zamakhsyarī, dan The Holy Qur’an karya Abdullah Yusuf Ali.

Afsar menguraikan bahwa kisah Yunus dalam Alquran disatukan dalam wacana yang lebih besar dengan penyajian yang bersifat periodik dan referensial. Kisah Yunus dinarasikan Alquran secara dramatis dengan cuplikan-cuplikan yang nyata, jelas dan kuat, serta mengandung efek emosional dan kognitif yang tinggi. Kehidupan Yunus diproyeksikan dengan kuat, jelas, dan ritme yang cepat. Hal tersebut terlihat dari beberapa kata kunci seperti ‘melarikan diri’ (abaqa), ‘membuang undian’ (sahama), termasuk orang yang dibantu (dahada), ‘melahap’ (iltaqama), dan ‘layak untuk disalahkan’ (mulim).

Kisah Yunus dalam Alquran dimulai dari pelarian Yunus karena suatu alasan yang tidak disebutkan. Selama proses pelariannya, kapal yang ditumpanginya berlebihan muatan sehingga mengharuskan salah satu dari penumpang dilempar ke laut. Setelah diundi, ternyata Yunus kalah dan harus dibuang ke laut. Yunus kemudian ditelan ikan besar dan selama di dalamnya, dia bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima Allah dan Yunus dikeluarkan dari perut ikan.

Kisah diakhiri dengan penyelamatan lebih dari seratus ribu orang sebagai jawaban dari dakwahnya. Kisah Yunus dalam Alquran adalah kisah seorang pahlawan (nabi) yang sukses membuat umatnya bertaubat dan memperbaiki hidup mereka. Ceritanya mudah diikuti dan ditutup. Semua ketegangan terselesaikan dan semua harapan terpenuhi.

Sebaliknya, kisah Alkitab menggambarkan cara-cara misterius Allah dan hubungan-Nya dengan umat pilihan-Nya. Kekuatannya terletak pada penyajiannya yang penuh teka-teki yang memungkinkan ragam penafsiran. Oleh karena itu, kedua narasi tersebut sangat berbeda dalam struktur, penyajian, dan gaya.

Di mulai dari ketidakpastian posisi Yunus dan misi yang diembannya dan pembangkangannya terhadap perintah Tuhan dengan melarikan diri dengan kapal. Lalu, dilanjutkan dengan drama “tawar-menawar” antara Yunus dengan pelaut yang berakhir pada dilemparkannya Yunus ke laut dan ditelan oleh ikan yang menyebabkan dirinya berdoa kepada Tuhan.

Allah merespons doa Yunus dengan mengeluarkannya dari perut ikan dan memberikan misi ulang untuk berangkat ke Niniwe guna menyampaikan pesan Tuhan yang berisikan berita kehancuran kepada mereka. Setelah pesan tersebut disampaikan, kaum Nihiwe ternyata bertaubat dan Allah memberikan ampunan atas mereka. Yunus marah dengan keputusan Tuhan tersebut dan melarikan diri ke kota. Kemarahan Yunus sempat mereda ketika Allah menumbuhkan sebuah pohon Labu. Namun tidak berselang lama, Yunus kembali kecewa kepada ulat yang menyerang dan membuat layu pohon tersebut. Yunus merasa tertekan dengan ingin mati.

Kisah Yunus dalam Alkitab kemudian ditutup dengan sebuah amsal dari Tuhan kepada Yunus. Keinginan Yunus untuk mati tersebut direspons oleh Tuhan dengan mempertanyakan bahwa apakah dibenarkan mengharapkan kematian karena kehilangan yang tidak dia usahakan dan apakah dibenarkan mengharapkan kehancuran Niniwe yang dihuni seratus dua puluh ribu orang.

Tanggapan Yunus atas pertanyaan tersebut tidak disebutkan oleh narator. Kisah tersebut dibiarkan terbuka kepada pembaca untuk dipecahkan teka-tekinya.

Kesimpulan Ayaz Afsar mengenai kisah Yunus dalam Alquran akan menghubungkan dengan tujuan awal artikel tersebut ditulis – sebagai perkenalan terhadap penggunaan naratologi sebagai sebuah pengembangan pendekatan dalam mengkaji Alquran dan Bible.

Dalam salah satu ayat Alquran, Allah menyatakan bahwa Yunus akan binasa di dalam perut ikan dan tetap berada di sana hingga hari kiamat jika dia tidak bertobat dan memuliakan Allah (falau lā annahu kāna min al-musabbihīn, lalabitsa fī bathnihī ila yaumi yub’atsūn). Redaksi tersebut disampaikan dengan kata kerja bersyarat yang menyiratkan bahwa merupakan sebuah kemustahilan seseorang dengan tingkat kenabian seperti Yunus tidak bertobat. Di sisi lain, redaksi tersebut juga menunjukkan bahwa hukum Allah bersifat mutlak dan universal – tidak ada yang lebih tinggi dari hukum-hukum tersebut, termasuk para Utusan-Nya.

Asumsi yang mendasari Alquran adalah bahwa semakin besar kepribadian dan kedekatan hubungan dengan Allah, maka semakin besar pula tuntutan untuk tunduk dengan rendah hati dan pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Asumsi ini kemudian diperkuat dengan perkataan Yunus yang termuat dalam redaksi QS. Al’annbiya [21]: 87-88: “Tidak ada tuhan selain engkau! Maha Suci Engkau! Sesungguhnya aku telah berbuat jahat” (lā ilāha illā anta subhānaka innī kuntu min al-zhālimīn).

Moral dari kisah Alquran adalah bahwa manusia rentan melakukan kesalahan karena mereka bukanlah malaikat yang kebal terhadap dosa. Mereka bertobat dan belajar dari kesalahan. Ketika melakukan demikian, mereka akan diberikan ganjaran pahala. Prinsip ini berlaku semua untuk individu. Kisah Yunus adalah ilustrasi yang baik tentang pandangan Alquran tehadap pertobatan dan pembebasan.

Kisah Yunus dalam Alkitab tampaknya berupaya untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai universal harus diprioritaskan di atas kepentingan etnis atau kelompok.

Tema lain dari cerita ini adalah belas kasihan harus lebih diutamakan daripada keadilan dan pembalasan. Makna-makna ini dapat disimpulkan setelah membaca, namun tidak ada pelajaran atau moral yang jelas dari cerita ini. Kehadiran narator bersifat ekstradiegetik terhadap narasi, yaitu terselubung dan secara objektif mengambil jarak agar tidak ikut hadir dalam cerita.

Berbeda dengan kisah Alquran yang lugas dan tertutup, kisah Alkitab adalah narasi konsentris dan jauh lebih kompleks, dengan banyak lika-liku dan ditandai dengan plot yang rumit, melingkar, penuh teka-teki, dan berakhir terbuka. Ayaz Afsar mengklaim bahwa narator yang menceritakan kisah Alquran bersifat ekstra-homodiegetik, subjektif, dan terang-terangan hadir dalam cerita tersebut.

Kekuatan narasi Alkitab terletak pada penyajiannya yang penuh teka-teki. Hubungan Yunus dengan Tuhan dalam Alkitab memiliki sifat yang sangat berbeda. Dia bukan hubungan antara tuan dan budak, seperti yang dinarasikan oleh Alquran, tetapi cenderung terlihat seperti hubungan antara anak yang keras kepala dan ayah yang bertele-tele.

Tujuan dari kisah Yunus adalah untuk memberikan pelajaran kepada Yunus. Tapi apakah Yunus benar-benar mendapat pelajaran? Tidak ada yang bisa dikatakan dengan pasti. Dari bukti perilakunya di sepanjang cerita, dia tidak belajar.

Sejak awal mengetahui latar belakang penulisan artikel ini, kita dapat melihat kontribusi tulisan ini dalam memperkaya khazanah kajian studi agama. Menariknya, artikel ini berkontribusi secara materi dan secara teknis.

Secara materi, hasil kesimpulan dari tulisannya memperkaya khazanah kisah kenabian dari agama-agama samawi. Meski tidak menyebutkan alasan pemilihan kisah Yunus dalam tulisannya, namun hasil penelitiannya harus diakui menampilkan wajah baru dalam diskursus kisah Yunus yang selama ini cenderung dilihat dari kacamata teologi, baik dalam tradisi Alquran maupun tradisi Bible.

Sementara itu, secara teknis, Afsar berkontribusi dalam pengembangan pendekatan sastra. Naratologi yang digunakannya sebagai perspektif meskipun bukan sesuatu yang benar-benar baru dan hanya sekedar pengembangan, namun melihat bagaimana dia mengoperasikannya, kita dapat menilai Afsar cukup sukses dalam mengaplikasikannya. Kesuksesannya tersebut dapat meyakinkan para pengkaji untuk menjadikan pendekatan tersebut sebagai pilihan dalam kajian studi agama-agama, selain pendekatan lain seperti Comparative Theology.