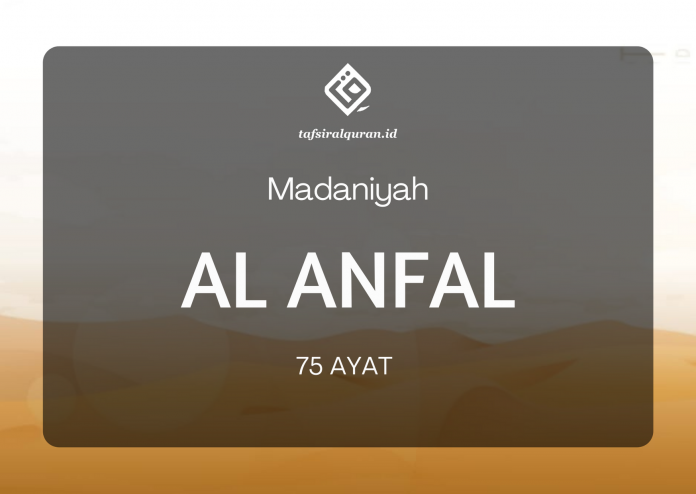

Tafsir Surah Al Anfal Ayat 6-8 berbicara mengenai bantahan yang dilakukan oleh sebagian orang mukmin yang tipis imannya. Mereka lebih memilih nafsunya sendiri daripada mematuhi perintah Allah Swt dengan dalih kurangnya persiapan.

Baca sebelumnya: Tafsir Surah Al Anfal Ayat 5

Padahal Allah telah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang mukmin, dan janji Allah sangat nyata. Selain itu Tafsir Surah Al Anfal Ayat 6-8 juga berbicara mengenai kecenderungan nafsu orang-orang yang tipis imannya itu. I’tikad perang mereka bukan semata ingin menegakkan agama, melainkan karna harta.

Ayat 6

Allah menjelaskan bahwa di antara orang-orang mukmin ada yang membantah keputusan yang telah ditetapkan, yaitu keputusan menyerang musuh yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Abu Jahal, padahal keputusan itu adalah kebenaran yang sudah nyata dan mereka telah dijanjikan kemenangan oleh Allah di mana saja mereka berada.

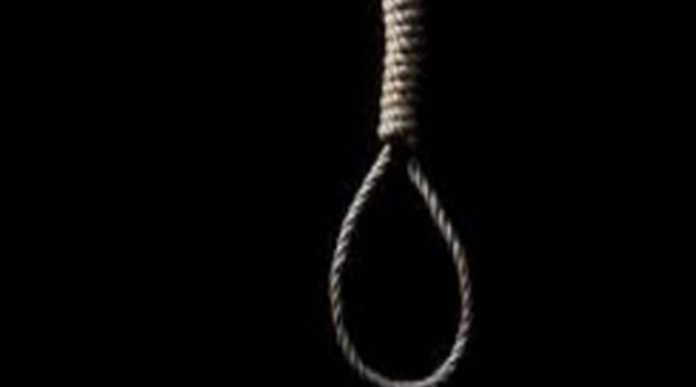

Akan tetapi mereka mengelak dari keputusan itu, karena lebih menyukai menghadapi rombongan musuh di bawah pimpinan Abu Sufyan. Mereka mengelak untuk bertempur dengan pasukan musuh yang datang dari Mekah dan digambarkan oleh Allah, seolah-olah mereka itu dihalau kepada kematian.

Mereka memberikan alasan bahwa mereka belum mempersiapkan segala-galanya untuk berperang.

Dalam hal ini mereka seolah-olah berusaha membelokkan pengertian bahwa janji kemenangan yang akan diberikan Allah kepada orang-orang Muslimin ialah kafilah Abu Sufyan. Itulah sebabnya maka Allah menggambarkan keadaan mereka seolah-olah mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

Apabila ditinjau dari segi strategi perang maka keputusan Nabi untuk menghadapi bala tentara Quraisy meskipun yang dilengkapi dengan perlengkapan perang yang cukup adalah tepat, karena seumpama serangan Rasul ditujukan kepada rombongan unta yang datang dari Syam, niscaya kaum Muslimin akan menjadi sasaran yang empuk bagi bala tentara Quraisy yang datang memberi perlindungan kepada Abu Sufyan.

Orang-orang Quraisy dapat memukul kaum Muslimin dari belakang. Hal ini karena bala tentara Quraisy sudah menduga sebelumnya bahwa orang-orang Islam sudah siap untuk menghadang rombongan unta Abu Sufyan.

Ayat 7

Dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum Muslimin akan suatu peristiwa yang penting, yaitu pada saat Allah menjanjikan kemenangan kepada kaum Muslimin melawan salah satu dari dua golongan yang dihadapi yaitu salah satu diantara rombongan unta yang membawa harta dagangan atau bala tentara Quraisy yang membawa peralatan perang yang lengkap.

Pada saat itu kaum Muslimin cenderung memilih berhadapan dengan rombongan yang membawa dagangan yang jumlahnya tidak lebih dari 40 unta. Hal ini adalah sebagai sindiran kepada sebagian kaum Muslimin yang takut terlibat dalam peperangan, tetapi mereka ingin mendapat harta yang banyak.

Kecenderungan mereka ini jauh dari kebenaran, karena tujuan mereka telah berbalik pada kesenangan materiil. Mereka telah berbelok dari menegakkan tauhid dan menghancurkan kemusyrikan.

Itulah sebabnya Allah menjelaskan kepada meraka bahwa yang dikehendaki Allah tidak seperti yang mereka inginkan. Allah menghendaki agar kaum Muslimin menegakkan kebenaran sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, yang menyatakan bahwa kemenangan itu akan diperoleh kaum Muslimin dari salah satu di antara dua rombongan.

Sasaran tempur yang harus dipilih itu tidak dijelaskan adalah untuk melatih kaum Muslimin agar dapat menentukan pilihan serta menetapkan strategi perang dengan jalan menanggapi situasi dan menilainya dengan jalan bermusyawarah serta mendidik mereka agar menaati hasil keputusan.

Kemudian Allah menandaskan kehendak-Nya, yaitu untuk memusnahkan orang-orang musyrikin yang membangkang kepada agama Allah secara keseluruhan termasuk pula pendukung-pendukung mereka.

Baca juga: Tafsir Surah Al-Qasas Ayat 14-15: Tragedi Pembunuhan Juru Masak Fir’aun

Allah menggambarkan hancurnya keseluruhan bala tentara kafir Quraisy dengan ungkapan hancurnya barisan belakang adalah usaha yang paling sulit, yang hanya dapat dilaksanakan apabila barisan depan telah dihancurkan terlebih dahulu.

Tujuan utama perang ini ialah memusnahkan kaum musyrikin karena kemenangan kaum Muslimin melawan mereka dalam Perang Badar adalah kemenangan pertama yang akan disusul oleh kemenangan-kemenangan yang lain pada peperangan-peperangan berikutnya, dan berakhir dengan penaklukan Mekah sebagai kemenangan total yang gilang gemilang bag kaum Muslimin dan kehancuran orang-orang kafir Quraisy secara menyeluruh.

Ayat 8

Allah menjelaskan kepada kaum Muslimin bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu tiada lain agar kebenaran agama Islam tegak menjulang dan lenyaplah kebatilan syirik dari muka bumi. Inilah tujuan utama yang harus dipilih kaum Muslimin pada waktu melakukan peperangan.

Tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan kemusyrikan itu tidak akan tercapai, kecuali apabila kaum Muslimin dapat mengalahkan bala tentara Quraisy yang datang dari Mekah dengan peralatan perang yang lengkap dengan tujuan menghancurkan kaum Muslimin.

Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan kemusyrikan itu pasti terwujud, betapapun sengitnya permusuhan dan kebencian orang-orang musyrikin.

Baca setelahnya: Tafsir Surah Al Anfal Ayat 9-10

(Tafsir Kemenag)