Politisasi agama yang berarti menggunaan agama sebagai instrumen politik untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilu marak terjadi akhir-akhir ini. Agama sebagai sesuatu yang suci dijadikan senjata untuk menghancurkan keharmonisan masyarakat melalui perbedaan dalam berkeyakinan. Hal ini lantaran agama merupakan hal sakral dan bersifat pribadi, yang membuatnya mudah untuk dijadikan alat politik berkenaan dengan isu sensitif.

Hubungan agama dan politik secara teoretis berdiri sejajar, bukan saling mendominasi atau menguasai. Agama dan politik saling menguntungkan satu sama lain. Sejumlah negara menjadikan politik dan agama sebagai suatu bentuk simbiosis mutualisme. Politik memberi jaminan perlindungan keamanan masyarakat religius, sedangkan agama memberi “legitimasi teologis” untuk melanggengkan kekuasaan politik. (Siti Faridah dan Jerico Mathias, Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu, halaman 8)

Di negara Indonesia, agama dan politik memiliki dinamikanya tersendiri dan dinamika ini telah muncul sejak awal negara berdiri. Pencampuradukan antara dua variabel ini bila dibiarkan secara terus menerus dapat memicu konflik yang berujung perpecahan antar golongan. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil negara Indonesia sebagai negara plural yaitu pemerintah harus bersikap tegas dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan hak setiap warga negaranya dalam berpolitik.

Baca juga: Orang-Orang Yahudi dan Tindakan Politisasi Kitab Suci

Selain isu politisasi agama, negara Indonesia yang usai menggelar acara pemilu 2024 juga kerap memperbincangkan politik identitas, sebagai contohnya Partai Ummat. Partai politik baru yang masuk jajaran peserta pemilu 2024 ini mengusung tema politik identitas. Mengapa demikian? Karena politik identitas cenderung berdasarkan pada karakteristik kelompok tertentu, sehingga lebih universal jika dibandingkan dengan politik agama.

Menurut Partai Ummat, politik identitas merupakan politik yang sesuai dengan pancasila, dengan demikian politik identitas adalah politik yang pancasialis. Dalam salah satu pidatonya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengungkapkan bahwa tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif. (Kadek Melda Luxiana, Partai Ummat: Kami Adalah Politik Identitas!)

Politik identitas dapat diartikan sebagai sebuah strategi politik yang fokus utamanya terletak pada “perbedaan” dan memanfaatkan ikatan yang terbentuk dalam kelompok masyarakat. Uraian mengenai politik identitas tidak terlepas dari identitas atau jati diri itu sendiri. Identitas dianggap sebagai sebuah pengakuan kepada individu atau kelompok yang terbentuk atas dasar rasa persamaan, baik itu gender, agama, suku, dan lain sejenisnya.

Baca juga: Begini Pemaknaan Al-Quran tentang Politik Identitas

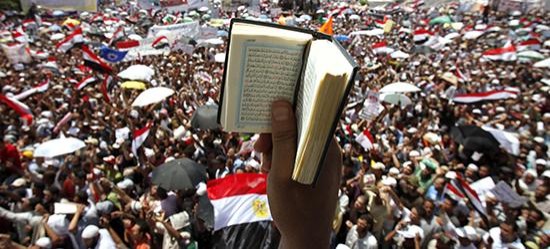

Politisasi agama dan politik identitas merupakan fenomena yang semakin kuat dan kompleks di Indonesia, terutama dalam masa pemilu di tahun ini. Untuk mencari suara rakyat sebanyak-banyaknya, politikus akan melakukan berbagai cara termasuk dalam wilayah keagamaan. Sebagai contoh salah satu kasus penistaan agama oleh salah satu calon Gubernur Jakarta tahun 2017 lalu, yakni Basuki Thahaja Purnama atau Ahok. Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, Ahok menganggap Al-Maidah ayat 51 sebagai alat kebohongan. (Yantina Debora, Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama)

Niat awal Ahok mungkin ingin rakyat DKI Jakarta merasa nyaman dengan pemimpin non-muslim. Namun hal ini sudah termasuk kedalam mempolitisasi agama dengan kepentingan individu. Alquran telah dilarang menjual ayat yang agung dengan harga yang rendah. Sebagaimana dalam Q.S. Almaidah [5] : 44:

…. وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

“…Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”

Dijelaskan dalam tafsir Kemenag bahwa untuk mencari keuntungan dunia atau keuntungan yang diterimanya dari orang-orang yang berkepentingan semisal uang sogokan dan pangkat yang dijanjikan, maka jangan sampai tidak menyebarkan dan menjelaskan hukum yang ada dalam Alquran. Sederhananya jangan menghalalkan segala cara seperti mempolitisasi ayat. Semua yang didapat melalui cara itu tidak ada nilai dan arti jika dibandingkan dengan pahala yang akan diterima kelak. (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 2, halaman 406).

Baca juga: Asbab Nuzul Surat Al-Maidah Ayat 51 dan Implementasinya di Indonesia

Sementara itu, banyak pihak yang masih saja memainkan isu sekterian sambil berbicara ayat-ayat tuhan yang mulia dengan niat negatif. Hal ini berbahaya karena banyak yang silau dan terpesona dengan lantunan ayat. Bahkan pemangku kekuasaan banyak yang tertarik dan ikut dalam isu sekterian yang seakan inilah jalan tuhan yang sesungguhnya.

Begitulah politisasi agama. Tindakan ini akan dengan mudah menuduh kafir dan mendiskriminasi orang atau kelompok lain jika terdapat pemahaman yang berbeda atau bahkan bertentangan. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa apabila agama telah dipolitisir sedemikian rupa, akan muncul pemahaman agama yang sempit dan eksklusif. Selanjutnya, tugas kita adalah mengajak masyarakat agar lebih sensitif terhadap isu politik identitas dan politisasi agama secara khusus agar tidak gampang termakan oleh doktrin politik yang menyimpang.

![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)