Pada tahun 2019, penulis menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan melakukan penelitian tentang pembacaan lafadz Salat (صلاة) yang sudah pahami secara umum dan pakem. Hanya saja, ketika wacana ini dibaca melalui Ilmu Isytiqaq akan memunculkan banyak ruang kosong, di antaranya ialah munculnya derivasi yang tidak familiar untuk dikaji.

Makna keseluruhan dari tasrîf-an di atas mayoritas menunjukkan makna ibadah shalat dan derivasi makna lain yang masih dalam ranah jenis ibadah. Sedangkan bentuk masdar-nya menunjukkan makna yang berbeda, yakni makna terbakar.

Jika wazan tsulasî mazid itu dikembalikan kepada wazan yang asal (tidak ada tambahan, tsulasî mujarrad), maka keseluruhan maknanya menunjukkan makna terbakar, baik bentuk fi’il-nya, fâ’il-nya, masdar-nya, dan sebagainya.

Tashrif tersebut menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara derivasi-derivasi kelas makna shalat dan ayat-ayat tasliyah (terbakar) yang muncul melalui pendekatan teori isytiqâq saghîr terhadap kosa kata sad-lam-wawu.

Baca juga: Sihir itu Nyata ataukah Hayalan? Inilah Tafsir Ayat tentang Sihir

Akan tetapi, meskipun derivasi tashliyah disebutkan sebanyak 25 kali dalam al-Quran, sayangnya dari beberapa kamus dan tafsir, belum ada penjelasan dengan jelas mengenai hubungan antara keduanya dari sekian banyak ayat yang mempunyai kosa kata yang berasal dari sad-lam-wawu, kecuali Raghib Al-Ashfahani dalam Mu’jam-nya. Al-Ashfahani memaknai shalat sebagai bentuk penegasian (al-salb) dari tashliyah.

Pembacaan Umum Mengenai Shalat

Shalat menurut ulama Fikih dimaknai sebagai suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tidak hanya dilakukan oleh umat muslim, shalat juga dilakukan oleh umat-umat agama lain dengan bentuk shalat yang berbeda-beda.

Meski berbeda cara dan bentuk, shalat bagi tiap-tiap agama mempunyai esensi yang sama, yakni suatu tindakan yang merepresentasikan praktik ritual keagamaan agar mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan kebaikan-Nya. Hal ini sesuai dengan wacana Islam, di mana shalat secara etimologi ialah doa, pujian, pengagungan, permohonan ampunan, dan hubungan makhluk dengan Allah. Di mana kesemuanya tercakup dalam ruang lingkup jenis ibadah.

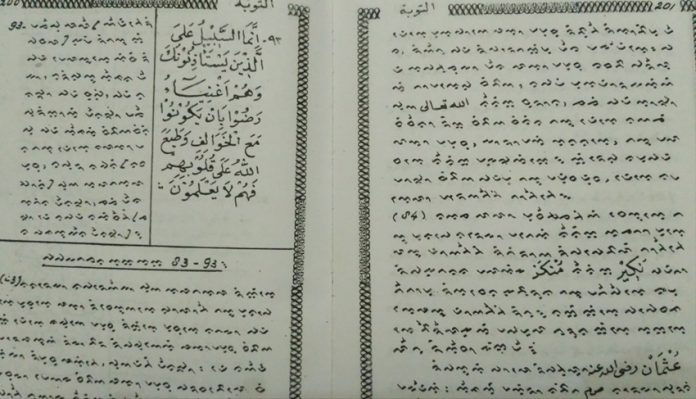

Pecahan-pecahan (Musytaqat) Shalat dalam al-Quran

Berdasarkan Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an al-Karim, penyebutan kosa kata bermateri sad-lam-wawu ada sebanyak 124 kali dalam 22 bentuk musytaq (pecahan)-nya. Secara garis besar, terbagi menjadi 2 kelas makna: 1) Kelas makna jenis ibadah, sebanyak 99 kali penyebutan, dan 2) Kelas makna terbakar, sebanyak 25 kali penyebutan.

Pembacaan Isytiqaq Tashliyah dalam Al-Qur`an

Pada kelas makna kedua, kata tasliyyah dan segala pecahannya mempunyai kesan makna terhadap suatu proses atau aktivitas yang berkaitan dengan unsur panas api untuk merasakan dampaknya, entah metodenya sekedar mendekatkan saja, menyentuhnya atau bahkan memasukkan ke dalam tengah-tengahnya. Dampak panas api yang dikehendaki juga berbeda-beda, entah bertujuan untuk sekedar membuat sesuatu menjadi hangat, masak dan matang, atau bahkan menghanguskannya.

Wacana yang digunakan secara umum terbagi menjadi dua dimensi: 1). Aktivitas masyarakat yang memanfaatkan api, seperti memanggang, menyate dan membakar, juga 2). Proses penyiksaan, yang dibawa ke dalam wacana eskatologi. Sehingga kata “membakar” sebagai makna leksem dari kata salâ ini, mempunyai dua sisi kesan sekaligus: Pertama, kesan positif seperti membersihkan dan membunuh kuman (dengan panasnya api), dan kedua, kesan negatif yang mengarah kepada hangus, hilang, binasa, dan kerugian.

Baca juga: Melihat Al-Quran sebagai Pembungkam Nalar Sastra Arab

Ada beberapa poin menarik dalam sintagma kelas makna ini dalam al-Qur`an: 1). ketika membicarakan isytiqâq tasliyah dalam inter-strukturnya, al-Qur`an juga menampilkan ayat-ayat oposisi (pembanding) untuk membantu pemaknaan melalui mafhûm mukhâlafah. 2). Kebanyakan ayat-ayat yang berbicara mengenai balasan surga atau neraka ber-qarinah dengan frase khâlidîna fîhâ, fîhâ khâlidûn, (kekal di dalamnya) dan sejenisnya.

Akan tetapi sintagma tasliyyah dalam al-Qur`an sama sekali tidak menggunakan frase tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi aktivitas tasliyyah (membakar) tidak bersifat kekal, atau hanya tidak ada sangkut pautnya dengan kekal tidaknya balasan tersebut.

Poin terakhir aktivitas tasliyyah dalam sintagma al-Qur`an senantiasa ber-qarinah dengan suatu kasus atau perilaku yang dilakukan oleh agensi tertentu yang melatarbelakangi adanya “pembakaran” sebagai hasil yang didapat. Hal yang melatarbelakangi hukuman “pembakaran” tersebut ialah buruknya hubungan spiritual, sehingga hubungan kepada Tuhan tidak dijadikan prioritas bahkan tujuan, disebabkan mereka terjebak dengan kenikmatan duniawi. Karenanya, berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi tersebut, bahkan itu jika bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Kesemuanya itu mengarahkannya kepada kebinasaan, kerugian, dan kehancuran.

Relasi Makna Shalat dan Tashliyah

Secara strukturalnya, kata salâh dan pecahannya merujuk kepada suatu tindakan yang menjaga dan memelihara hubungan spiritual antara manusia sebagai hamba dengan Penciptanya secara baik.

Hubungan spiritual tersebut merepresentasikan nilai penyerahan, kerendahan diri dan kekaguman terhadap Allah swt. Selain itu, hubungan tersebut merupakan ekspresi religiusitas pada level sosial.

Sebaliknya, kata tasliyyah dan pecahannya merujuk kepada kerugian dan kehancuran yang dihasilkan dari suatu tindakan yang merusak dan memutuskan hubungan spiritual. Tindakan negatif pada dasarnya bersifat seperti api, yaitu membakar segala sesuatu yang tersentuhnya. Akibat dari persentuhan tersebut dapat berupa kerusakan sampai pada pemutusan hubungan spiritual antara makhluk dan Penciptanya.

Baca juga: Sejarah Lembaga Tahfiz Al-Qur’an di Indonesia

Kaitan makna antara salâh dan tasliyyah terletak pada perbedaan ekspresi dan amaliyah keberagamaan seseorang. Struktur sad-lam-wawu pada pecahan kata makna salâh terhadap keberagamaan seseorang diilustrasikan sebagai mukmin yang menjaga hubungan spiritual. Pada posisi ini kehidupan dunia didudukkan sebagai salah satu media untuk memelihara hubungan spiritual tersebut. Alhasil, dia menjadi berorientasi pada kebaikan di dunia dan akhirat.

Sebaliknya, struktur sad-lam-wawu pada pecahan kata makna tasliyyah terhadap keberagamaan seseorang diilustrasikan sebagai manusia secara umum yang tidak menjaga hubungan spiritual secara baik. Konsekuensi dari sikap seperti ini, kehidupan dunia didudukkan sebagai tujuan hidup itu sendiri. Sehingga akibatnya dapat memutuskan tali hubungan spiritual tersebut. Alhasil, dia bisa celaka di dunia maupun di akhirat.

Adapun relasi kedua kategori makna dari pecahan sad-lam-wawu ini, penulis memahami bahwa pendapat al-Râghîb al-Asfahânî tentang fungsi pencegahan tasliyyah dengan salâh, terkonfirmasi.

Bentuk relasi ini disebut dengan relasi oposisi direksional konversal menurut Cruse, yakni hubungan antar bentuk yang beroposisi makna berdasarkan hubungan arah. Bentuk penegasian ini meliputi: 1). Aspek spiritual seperti menumbuhkan rasa taat dan tunduk kepada Tuhan yang didasari kerendahan hati dan kekaguman kepada-Nya, 2). Aspek psikis seperti memunculkan rasa optimisme dan ketenangan diri, juga melatih dan mengubah kesadaran berpikir atau mind control terhadap tujuan hidup dan kebahagiaan hakiki, dan 3). Aspek fisik seperti menjaga cekatan, kelenturan, kesigapan dan selalu muda dan kuat.