Syah Waliyullah al-Dahlawi memiliki nama lengkap Qutb-ud-Din Ahmad Waliullah Ibn Abd al-Rahim Ibn Wajih al-Din Ibn Mu’azhzham bin Mansur Al-‘Umari Ad-Dahlawī. Beliau merupakan salah satu tokoh pembaru Islam di India-Pakistan yang menjadi pelopor konsep asbabun nuzul makro. Pemikirannya di kemudian hari banyak dikutip oleh sarjana kontemporer seperti Muhammad Sharur dan Abdullah Saeed.

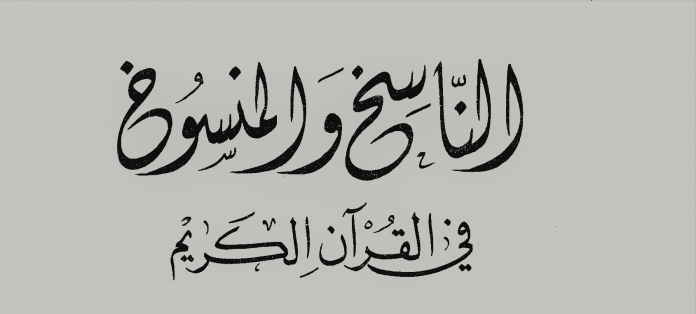

Selain memaparkan tentang konsep asbabun nuzul makro, Syah Waliyullah al-Dahlawi dalam kitabnya al-Fawz al-Kabir fi Ushul al-Tafsir juga menerangkan tentang konsep nasikh mansukh. Bisa dikatakan bahwa ia merupakan mufasir modern yang pertama kali melakukan kritik terhadap konsep nasikh mansukh. Meskipun secara teoritis ia masih menerima konsep ini, namun ia telah menjadi tonggak awal penolakan terhadap konsep tersebut.

Selama ini, nasikh mansukh secara singkat dipahami sebagai pembatalan atau pemindahan suatu hukum syariat ditandai dengan adanya dalil syariat setelahnya yang menunjukkan pembatalan atau pemindahan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan konteks dan kondisi sosial-kultural pada saat syariat tersebut diberlakukan. Pandangan ini disampaikan oleh al-Zarqoni dalam kitabnya Manahil al-Irfan fi Ulumil Qur’an.

Baca Juga: Perbedaan Pandangan Ulama tentang Nasikh dan Mansukh

Menurut Ahmad Izzan, Ulama yang melopori konsep nasakh mansukh dalam Al-Quran adalah asy-Syafi`i, al-Suyuti, al-Nahas, dan al-Syaukani. Persoalan nasikh mansukh bagi kelompok pendukungnya merupakan salah satu cara menyelesaikan pertentangan dalil syariat apabila tidak bisa dikompromikan dengan cara salah satunya dinasakhan atau dibatalkan (Ulumul Quran, Telaah Tekstual dan Kontekstuals al-Quran).

Namun konsep nasikh mansukh kemudian banyak dipertanyakan kembali karena dianggap mem-batil-kan Al-Qur’an. Kelompok penolak yang dipelopori oleh Abu Muslim al-Isfahani, yang menyatakan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat nasikh mansukh dengan berbagai argumentasi. Menurutnya, jika seseorang mengakui adanya nasakh berarti ia mengakui adanya kebatilan dalam Al-Quran (Pengantar Ilmu Tafsir).

Nasikh dan Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi

Ketika melihat perdebatan di antara ulama berkenaan dengan nasikh mansukh, Syah Waliyullah al-Dahlawi berinisiatif untuk melakukan verifikasi dan moderasi. Ia menerangkan bahwa naskh dan mansukh adalah salah satu diskursus yang sulit dan banyak terjadi ikhtilaf ulama di dalamnya, khususnya berkenaan dengan perbedaan penggunaan istilah di antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin.

Oleh sebab itu, hal pertama yang harus didudukkan adalah pengertian nasikh mansukh itu sendiri agar dapat dipahami secara komprehensif. Ia kemudian menjelaskan secara umum menjelaskan bahwa ulama mutaqaddimin memaknai naskh dengan makna lugawi, yakni menghapus atau menghilangkan sesuatu dengan sesuatu, tidak dengan makna istilah ushul yang khas.

Dalam konteks ini, mereka tidak membatasi istilah nasikh mansukh pada penghapusan ayat dan hukum saja, melainkan juga ‘am, khas (takhsis) dan sebagainya. Atas dasar inilah, diskursus naskh di kalangan mutaqaddimin sangatlah luas dan banyak. Akibatnya, ayat yang dinasakh menurut mereka mencapai 500 ayat, bahkan tidak terbatas bilangannya (al-Fawz al-Kabir fi Ushul al-Tafsir: 53).

Sedangkan makna nasikh mansukh di sisi ulama mutaakhirin adalah membatalkan pelaksanaan hukum syara’ yang telah ada sebelumnya dengan dalil yang datang kemudian. Impikasinya, ayat yang dinasakh bagi mereka sedikit. Namun tetap saja ia memberikan catatan khusus terkait konsep nasikh mansukh menurut ulama mutaakhirin.

Dari dua pandangan di atas, Syah Waliyullah al-Dahlawi menggunakan istilah nasikh mansukh dalam hal penghapusan hukum syariat dengan syariat yang datang setelahnya. Dari penjelasannya juga, penulis menemukan ad-Dahlawi tetap mengakui adanya takhsis al-Qur’an bi al-sunnah sebagaimana yang dilakukan al-Suyuthi. Akan tetaapi ada perbedaan antara keduanya, di mana analisa al-Dahlawi lebih presisi dibanding analisa al-Suyuthi.

Al-Dahlawi menjadikan al-Suyuthi sebagai acuan utama dalam menjelaskan ayat-ayat yang dinasakh, namun dengan beberapa perbedaan yang mendasar. Ia menyebutkan bahwasanya al-Suyuthi dalam kitabnya al-Itqan Fi Ulumil Quran telah mendeskripsikan dengan rinci ayat-ayat yang telah dinasakh dan ayat yang menasakhnya. Dari 21 ayat yang dianggap al-Suyuthi dinasakh, al-Dahlawi hanya mengakui 5 sebagai ayat yang dinasakh.

Ayat-ayat Al-Qur’an yang dinaskh menurut al-Dahlawi ialah QS. Al-Baqarah [2] ayat 180, QS. Al-Baqarah [2] ayat 234, QS. Al-Anfal [8] ayat 65, QS. Al-Ahzab [33] ayat 52, dan QS. Al-Mujadilah ayat 12. Semua ayat tersebut dinaskh oleh ayat Al-Qur’an, bukan hadis. Ketika menyebutkan kelima ayat ini, al-Dahlawi turut menjelaskan kekeliruan al-Suyuthi.

Sebagai contoh, al-Suyuthi berpendapat bahwa QS. Al-Baqarah [2] ayat 180 dinasakh dengan ayat waris, dikatakan juga dengan hadis “tidak ada wasiat bagi ahli waris” dan dikatakan pula dengan ijma’. Al-Dihlawi setuju dengan naskh tersebut, akan tetapi ia secara tegas menyebutkan bahwa ayat ini dinasakh dengan ayat waris, bukan dengan hadis yang disebutkan al-Suyuthi, karena hadis tersebut merupakan penjelasan bagi naskh bukan sebagai pe-nasakh.

Baca Juga: Hikmah Adanya Nasakh dan Mansukh Dalam Al-Quran, Begini Penjelasannya

Ada hal yang menarik dari penjelasan al-Dihlawi berkenaan dengan ayat apa saja yang telah dinaskh, di mana ia tidak memasukkan ayat al-kamr ke dalam kategori ayat yang di nasakh sebagaimana yang dilakukan mayoritas ulama lainnya. Jika kita melihat ke dalam kitab-kitab tafsir yang memakai metode tah}li>li>/analitik dan berlandaskan sumber yang ma’tsur, semua itu mengemukakan bagaimana perjalanan pengharaman khamar.

Berdasarkan hal itu penulis menyimpulkan bahwa ad-Dihlawi tidak menganggap rentetan ayat khamar sebagai bentuk naskh-menasakh, akan tetapi melihatnya sebagai satu kesatuan dengan konteksnya tersendiri, di mana ayat an-Nahl ayat 67 tidak menunjukkan bahwa khamar boleh diminum karena ada shigat baik sebagai lawannya khamar yang berarti buruk.

Secara implisit ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa khamar tidak baik bagi manusia. Kemudian ayat khamar lainnya, surah al-Baqarah ayat 219, an-Nisa’ ayat 43 dan al-Ma’idah ayat 90 bukan berlaku sebagai pe-naskh, akan tetapi penegas tentang keharaman khamar. Dengan kata lain ayat-ayat ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama namun dalam konteks yang berbeda. Wallahu a’lam.