Kita tiba di fase terakhir pengharaman khamar, yaitu penetapan bahwa khamar itu haram. Dua fase sebelumnya yang tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan An-Nisa’ ayat 43 sudah cukup untuk dijadikan muqaddimah dan pengantar larangan untuk kebiasaan berat masyarakat Arab saat itu, yakni minum khamar.

Tahapan pertama, surah Al-Baqarah ayat 219, ayat ini mengandung larangan yang tidak mutlak. Pada tahapan ini masih banyak yang minum khamar kecuali orang-orang yang teramat kuat ketakwaanya. Fase kedua, sahabat Umar ra. berdoa “Ya Allah, berilah kami penjelasan yang memuaskan mengenai masalah khamar.” Kemudian turun surah An-Nisa’ ayat 43. Dalam fase ini, muslim yang masih minum khamar menjauhi waktu-waktu yang sekiranya efek mabuk masih ada saat waktu salat.

Fase ketiga, sahabat umar berdoa lagi dengan doa yang sama kemudian turunlah Al-Maidah ayat 90-91 yaitu penetapan keharaman khamar. Demikian keterangan Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir.

Baca Juga: Tafsir Ahkam: Fase-Fase Diharamkannya Khamar, Larangan Salat Ketika Mabuk

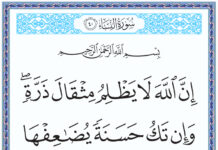

Surah Al-Maidah ayat 90-91 tentang hukum khamar itu haram berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (90) sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91)”

Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa khamar itu diharamkan pada tahun ketiga setelah hijrah, yakni setelah peristiwa perang uhud. Imam Mujahid, Muqatil dan Qotadah mengatakan kedua ayat ini menghapus (nasikh) dua ayat terkait khamar sebelumnya, yakni Al-Baqarah ayat 219 dan An-Nisa ayat 43.

Baca Juga: Tafsir Ahkam: Fase-Fase Diharamkannya Khamar, Manfaat dan Mudarat Khamar

Kejadian di balik Larangan tegas tentang khamar di surah Al-Maidah ayat 90-91

Ada kejadian khusus yang melatar belakangi turunnya dua ayat keharaman khamar di atas. Ibnu Asyur menceritakan kejadian tersebut dalam tafsirnya sebagai berikut,

وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ بِسَبَبِ مُلَاحَاةٍ جَرَتْ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنُسْقِكَ خَمْرًا- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ- فَأَتَيْتُهُمْ فِي حُشٍّ، وَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ وَزِقٌّ مِنْ خَمْرٍ، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ، فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَحْيَ جَمَلٍ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيَّ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ.

“Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan sebab kejadian yang terjadi antara Saad Bin Abi Waqos dan seorang laki-laki dari kaum Ansor. Meriwayatkan Imam Muslim dari Saad Bin Abi Waqos berkata: aku mendatangi sekelompok kaum Ansor, mereka berkata mari kami akan memberimu makan dan minuman khamar (kejadian ini sebelum khamar di haramkan), aku mendatangi mereka di sebuah kebun, di sana telah terhidangkan kepala unta bakar dan botol (terbuat dari kulit) yang berisi khamar, lalu aku makan dan minum bersama mereka, di samping mereka aku menuturkan tentang kaum Ansor dan Muhajirin. Aku berkata: kaum Muhajirin lebik baik dari pada kaum Ansor, kemudian seorang laki-laki kaum ansor mengambil janggut onta digunakan untuk memukulku, hidungku terluka. Aku mendatangi Nabi dan mengkhabarkan kejadian itu, kemudian Allah menurunkan ayat yang berkenaan denganku إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ”

Dalam sabab nuzul ayat tersebut terlihat dengan lebih nyata tentang mudarat khamar, yaitu perkelahian. Di dua fase sebelumnya sudah disampaikan tentang mudarat khamar meski secara garis besarnya saja. Ibarat orang yang masih bertanya-tanya lagi dan meminta lebih jelas bukti dan bentuk mudarat khamar, maka riwayat sabab nuzul di atas bisa dijadikan sebagai jawabannya.

Minum khamar akan membuat seseorang tidak dapat berpikir jernih, ia akan cepat emosi dan melakukan tindakan di luar kesadarannya mengikuti emosinya. berawal dari emosi, kemudian marah, benci, berkelahi, bermusuhan dan seterusnya. Inipun masih menjadi tahap awal bagi mudarat-mudarat berikutnya. Na’udzu billah.

Ayat 90-91 surah Al-Maidah ini sebagai ayat pamungkas dari fase-fase diharamkannya khamar sekaligus menegaskan bahwa khamar itu haram. Ayat ini juga merupakan perintah untuk menjauhi khamar secara mutlak dari segala macam pemanfaatannya, diminum, diperjualbelikan, sebagai obat dan sebagainya. Semuanya tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya,

قَوْلُهُ:” فَاجْتَنِبُوهُ” يَقْتَضِي الِاجْتِنَابَ الْمُطْلَقَ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ مَعَهُ بِشَيْءٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، لَا بِشُرْبٍ وَلَا بَيْعٍ وَلَا تَخْلِيلٍ وَلَا مُدَاوَاةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ.

“Firman Allah: فَاجْتَنِبُوهُ (Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu) menghendaki untuk meninggalkan secara mutlak. Khamar tidak boleh diambil manfaatnya dari segala macamnya, tidak boleh diminum, dijual belikan, dijadikan cuka (takhlil), untuk pengobatan dan lain sebagainya.”

Baca Juga: Tafsir Ahkam: Selain Haram, Apakah Khamr Itu Najis?

Setelah ayat ini diturunkan Nabi memerintahkan penyiarnya untuk menyiarkan di jalanan Madinah “Ingat! Sesungguhnya khamar telah diharamkan” seketika itu, kendi, guci besar tempat penyimpanan khamar dipecah, khamar ditumpahkan sampai-sampai khamar mengalir di jalanan kota Madinah. Demikian gambaran respon sahabat setelah adanya larangan khamar secara mutlak yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya.

Semoga penjelasan tentang fase-fase keharaman khamar ini dapat mengedukasi kita tentang khamar. Nabi, para sahabat, para ulama dan guru-guru kita sudah menjelaskan bahwa khamar itu haram. Selanjutnya tinggal kita yang harus berperan. Wallahu a’lam bissowab.