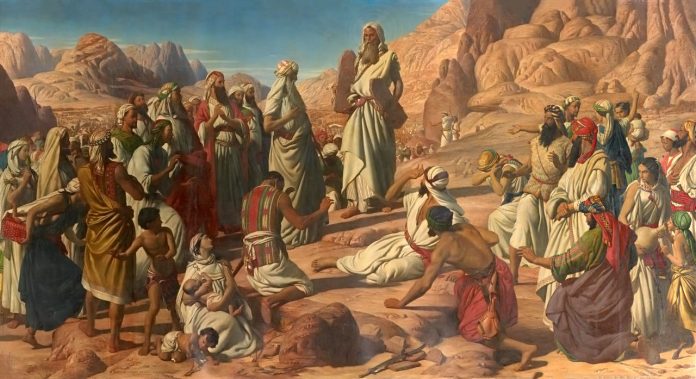

Surah al-Baqarah merupakan surah terpanjang dalam Alquran yang memuat berbagai aturan-aturan dan hikmah-hikmah. Selain itu, dalam surah ini juga dijelaskan kisah-kisah yang mengandung banyak ibrah. Diantaranya adalah kisah Bani Israil pada masa Nabi Musa a.s. yang diperintahkan menyembelih seekor sapi. Termasuk juga kisah pemuda pemilik sapi yang di’cari-cari’ oleh Bani Israil tersebut.

Kisah tersebut diceritakan cukup pajang dalam Alquran surat al Baqarah dari ayat ke-67 sampai ayat ke-73. Ayat-ayat tersebut mengisahkan sikap Bani Israil yang terlalu banyak mempertanyakan kriteria sapi yang harus disembelih. Akibat pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya mereka harus menyembelih sapi dengan kriteria yang sangat langka. Sebenarnya, andai mereka tidak mempertanyakan lebih detail lagi kriteria sapinya, maka sapi mana pun yang disembelih sudah cukup untuk menunaikkan perintah Allah tersebut. Demikian penjelasan al-Thabari dalam tafsirnya. (Tafsir al-Thabari, juz 2, hal. 185).

Baca Juga: Rahasia Sapi Di Balik Penamaan Surah Al-Baqarah

Kisah Pemuda Pemilik Sapi

Dalam kitab Tafsirnya, Imam al-Baghawi menceritakan bahwa di kalangan Bani Israil ada seorang lelaki saleh yang mempunyai seorang anak kecil dan seekor anak sapi. Menjelang hari kematiannya, lelaki itu melepaskan anak sapi tersebut di sebuah hutan seraya berdoa, “Wahai Tuhanku, aku titipkan anak sapi ini untuk anakku sampai ia dewasa nantinya”.

Allah swt. memperkenankan doa lelaki tersebut. Setelah dia meninggal dunia, anak sapi tersebut tidak pernah keluar hutan dan selalu lari bersembunyi tatkala ada yang melihatnya.

Waktu terus berlalu, anak tadi tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Aktivitas kesehariannya adalah mencari kayu bayar untuk kemudian dijual di pasar. Hasil dari penjualan kayu bakar tersebut dibaginya menjadi tiga bagian, satu bagian untuk sedekah, satu bagian untuk makan, dan yang terakhir untuk ibunya.

Di malam hari, dia juga membagi waktu malamnya menjadi tiga, sepertiga untuk beribadah, sepertiga lagi untuk tidur, dan sepertiganya lagi untuk bersimpuh menunggui ibunya.

Suatu hari ibunya berkata, “Sesungguhnya ayahmu meninggalkan anak sapi untukmu yang dilepaskan di sebuah hutan. Carilah sapi itu seraya berdoa kepada Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan Nabi Ya’qub supaya Dia mengembalikannya kepadamu. Ciri-cirinya adalah ketika melihatnya, kamu akan mengira bahwa sinar matahari memancar dari tubuhnya saking bagus dan bercahayanya sapi tersebut.”

Pemuda itu kemudian pergi ke hutan demi mencari anak sapi yang dimaksud. Atas izin Allah swt., dia berhasil menemukannya. Kemudian dia berkata, “Demi Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan Nabi Ya’qub, datanglah kepadaku.”

Anak muda itu kemudian menangkap sapi yang datang menghampirinya untuk dibawa pulang. Tiba-tiba sapi tersebut berbicara, “Hai anak muda yang berbakti pada ibunya, naikilah aku supaya ringan bagimu.” Anak muda tadi berkata, “Tidak, sesungguhnya ibuku memerintahkanku untuk membawamu pulang dengan cara digiring, bukan ditunggangi.”

Sapi tersebut menjawab, “Demi Tuhan Bani Israil, jika engkau menunggangiku (berarti tidak mematuhi perintah ibunya), maka selamanya kamu tidak akan sanggup menaklukkanku. Maka berjalanlah, karena sesungguhnya andaikan engkau memerintahkan sebuah gunung untuk berjalan mengiringimu, niscaya gunung itu akan tunduk menuruti perintahmu disebabkan baktimu kepada ibumu.”

Sesampai di rumah, ibunya berkata, “Nak, kamu ini orang miskin yang tidak punya harta benda. Bekerja mencari kayu bakar di siang hari kemudian dilanjutkan dengan ibadah di malam hari pasti membuatmu merasa kepayahan. Maka dari itu, juallah sapi ini ke pasar seharga tiga dinar. Jangan kamu jual dengan harga lain kecuali atas persetujuanku.”

Baca Juga: Mengenal Surah Al-Baqarah (Bag. 1): Karakteristik dan Nama Lainnya

Pemuda itu pun pergi ke pasar untuk menjual sapi. Lalu Allah swt. mengutus seorang malaikat yang menjelma menjadi sesosok manusia untuk memperlihatkan kekuasan-Nya dan memberitahukan bakti anak muda itu terhadap ibunya kepada makhlukNya.

“Berapa dinar engkau jual sapi ini?” tanya Malaikat.

Pemuda itu menjawab, “Tiga dinar, dan aku mengadakan perjanjian kepadamu dengan keridhaan ibuku.”

“Aku akan beli sapimu dengan harga enam dinar. Kamu tidak perlu meminta persetujuan ibumu.” Bujuk Malaikat itu.

“Bahkan andai engkau memberiku emas seberat lembu ini, takkan kuterima kecuali dengan persetujuan ibuku”.

Anak muda itu kemudian pulang ke rumah, dan menyampaikan bahwa sapinya ditawar enam dinar.

“Kembalilah ke pasar, dan juallah sampu itu dengan enam dinar atas keridhaanku.” Perintah ibunya.

Anak muda itu pun kembali ke pasar. Sesampainya dipasar, dia bertemu dengan Malaikat tadi, seraya berkata, “Sudahkah engkau minta persetujuan ibumu?”

“Ibuku memerintahkan aku agar menjual sapi ini tidak kurang dari enam dinar.” Kata sang pemuda.

Malaikat tersebuk kemudian berkata, “Aku akan memberimu 12 dinar, dan kamu tidak perlu meminta persetujuan ibumu.”

Pemuda itu kembali lagi kepada ibunya dan memberitahukan mengenai tawaran ini. Sang ibu berkata, “Sesungguhnya orang yang mendatangimu itu adalah Malaikat. Dia menjelma menjadi sosok manusia untuk mengujimu. Jika ia mendatangimu lagi, tanyakanlah, apakah engkau mengizinkan aku menjual lembu ini atau tidak?”

Pemuda itu pun melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Akhirnya Malaikat tersebut mengatakan, “Pulanglah engkau dan katakan pada ibumu agar merawat sapi ini baik-baik. Kelak akan ada orang yang mati terbunuh di kalangan Bani Israil dan untuk itu Nabi musa bin ‘Imran akan membeli sapi ini darimu. Lalu, jangan kau jual sapi ini (kepada Nabi Musa as.) kecuali dengan uang dinar seberat sapi itu.”

Pemuda itu pulang dan merawat sapi tersebut baik-baik. Tidak lama kemudian Allah swt. mentakdirkan Bani Israil supaya menyembelih seekor sapi. Lalu mereka berkali-kali meminta supaya Nabi Musa a.s. menjelaskan secara detail kriteria sapi yang akan disembelih. Pada akhirnya, sapi milik pemuda itulah yang memenuhi syarat. Itu semua terjadi semata-mata karena amal bakti anak muda itu kepada ibunya.

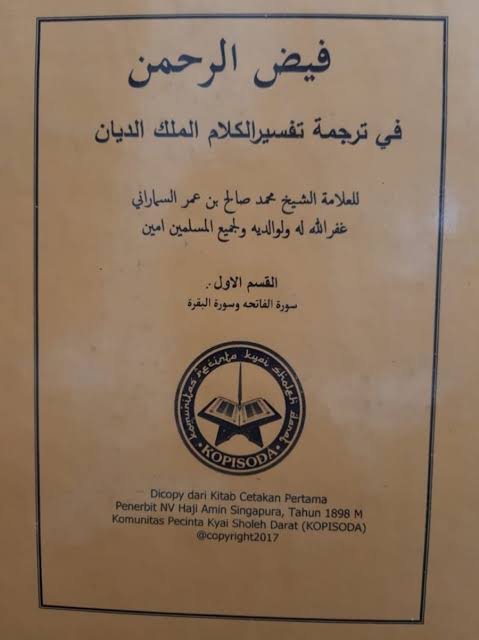

Demikialah kisah yang dituturkan ulama dalam berbagai kitab tafsir. Menurut Imam Ibnu Katsir, kisah di atas berumber dari riwayat israiliyat yang belum bisa dibuktikan validitasnya, akan tetapi, beliau menegaskan bahwa kisah di atas termasuk kisah israiliyat yang boleh diceritakan meski tidak bisa dijadikan pedoman dalam menafsirkan ayat- ayat Alquran. [Tafsir Ibnu Katsir, juz 1, hal. 298].

Terlepas dari validitas kisah di atas yang masih belum bisa dibuktikan, kita dapat mengambil banyak ibrah dan pelajaran dari kisah pemuda pemilik sapi tersebut, terutama kesalehan serta teladannya dalam berbakti kepada orang tuanya. Wallah a’lam.