Performa membaca murid di Indonesia disebut oleh Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2018 berada di peringkat 71 dari 76 negara yang mereka survey, padahal UNESCO menyebut pada tahun yang sama yakni 2018 tingkat literasi atau melek aksara di Indonesia adalah 96%. Melalui dua data ini kita dapat melihat bahwa kemampuan membaca tidak berbanding lurus dengan kualitas pemahaman bacaan masyarakat Indonesia.

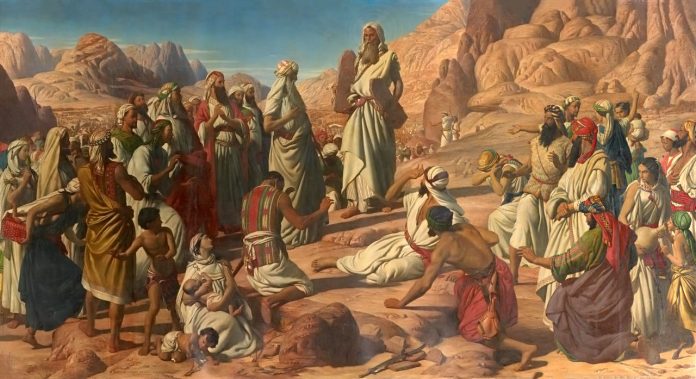

Fenomena minat atau pemahaman terhadap literasi yang rendah sangat berpotensi menjadi aspek yang dapat merugikan peradaban kebangsaan, terlebih jika dibarengi dengan kalangan intelektual yang dapat memanfaatkan keadaan ini secara bengis. Keadaan yang memperihatinkan ini sebelumnya telah dialami oleh bangsa Bani Israil ketika mayoritas mereka, meskipun dapat membaca dan mendengarkan kitab suci namun tidak mengerti akannya. Hal ini diterangkan dalam surah al-Baqarah ayat 78.

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَاّ أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَاّ يَظُنُّونَ

“Dan sebagian dari mereka buta huruf tidak mengetahui Kitab kecuali hanya angan-angan dan tidaklah mereka (mengetahui) kecuali mereka hanya mengira-ngira”.

Baca Juga: Kisah Bani Israil Pasca Kehancuran Firaun dan Bala Tentaranya dalam Al-Quran

Al-Razi dan Ibn Asyur sepakat bahwa golongan ini adalah bagian lain dari Bani Israil di luar kalangan ilmuwan yang sesat menyesatkan. Ibn Asyur menyebut golongan ini sebagai al-jahl al-murokkab atau kebodohan yang bertumpuk-tumpuk karena disinyalir mereka tidak mengetahui bahwa mereka tidak tahu.

Ibn Asyur menyatakan bahwa ayat ini adalah kelanjutan dari ayat 75 yang telah kami catat pada artikel sebelumnya tentang para ilmuwan yang tendensius, sehingga ayat ini adalah sisi lain dari penyebab perpecahan dan kemunduran yang dialami oleh kaum Bani Israil.

Para mufasir dalam memahami ayat ini menyoroti tiga kata signifikan yang akan membantu kita untuk mengerti konteks Bani Israil lebih jauh. Tiga kata tersebut adalah ummiyy, amaniyy, dan dzann.

- Keterbatasan dalam Keluasan

Bani Israil yang juga disebut sebagai ahli kitab semestinya menguasai kitab suci karena di antara mereka juga lahir beberapa Nabi. Karena kebiasaan ini al-Razi menyebut bahwa kata ummy pada ayat di atas bukanlah secara mutlak buta huruf akan tetapi taraf pemahaman akan bacaan yang tidak baik.

Bagaimana mungkin umat dengan banyak Nabi yang menerangkan kitab suci justru tidak mengerti akan kandungan kitab suci itu? Melalui sumber yang seharusnya tidak terbatas, karena langsung dapat bertanya kepada Nabi mereka, semestinya bacaan akan kitab suci justru semakin baik dan luas pemahamannya.

Kebodohan mereka tersebut disinyalir dalam Alquran bahwa kedatangan para Rasul tersebut tidak sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. Oleh karenanya mereka mendustakan para Rasul tersebut di samping sebagian lagi dibunuh. Hal ini tercantum dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 87.

وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ

“Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa al-Kitab dan kami susulkan setelahnya dengan Rasul-Rasul, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam penjelasan-penjelasan dan kami menguatkannya dengan ruh al-Qudus. Apakah setiap kami datangkan kepada kalian utusan yang tidak sesuai dengan kemauan nafsu kalian maka kalian menyombongkan diri sehingga sebagian kalian dustakan dan sebagiannya lagi kalian bunuh?”

Menurut Ibn Asyur, Bani Israil memiliki sifat sombong atau merasa lebih tinggi untuk mengikuti para Rasul tersebut. Mereka heran bagaimana mungkin keadaan mereka yang lebih mulia mesti menjadi pengikut para Rasul itu. Oleh kerenanya sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi dibunuh seperti halnya Nabi Zakariya dan Yahya as.

Kedatangan seorang Rasul semestinya menjadi berkah bagi suatu kaum, karena seorang Rasul adalah penyampai risalah Ilahi, pengajar kitab suci dan kebijaksanaan yang sebelumnya tidak diketahui. Seperti yang telah disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 151.

Perasaan lebih mulia dari seorang Rasul dapat dipicu dari modal sosial dan materil yang dimiliki oleh para pendusta agama tersebut. Sayangnya provokasi dari para pemilik modal tersebut menjadikan kaum yang disebut Alquran ummy ini terjerumus dalam dosa mengeliminasi para Rasul yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran.

Baca Juga: Kisah Bani Israil Dalam Al-Quran dan Hidangan Dari Langit

2. Mengkhayalkan Keyakinan

Kaum dengan bacaan yang tidak berkualitas akan dengan mudah terprovokasi hal yang bersifat materil. Oknum dengan kepentingan tertentu bersatu dengan para ilmuwan yang dapat dibeli dengan materi juga menjadikan satu rangkaian setan yang membahayakan. Pada akhirnya narasi ilusif dengan berdasar pada hal materil menjadi satu-satunya wacana keyakinan. Amaniyy menjadi diksi yang tepat untuk menggambarkan keadaan mereka.

Kata amanyy memiliki banyak makna menurut al-Razi. Pertama adalah khayalan seseorang di mana ia menempatkan dirinya di posisi imajinatif itu seakan keadaannya demikian. Beliau mengutip surah al-Nisa ayat 120

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً

“Dia menjanjikan mereka dan menjadikan mereka berangan-angan dan tidaklah yang dijanjikan setan kepada mereka kecuali tipuan.”

Dengan menggunakan term khayalan untuk memaknai amaniyy ini menurut al-Razi dapat dikatakan bahwa mereka berkhayal jika Allah tidak akan menghukum mereka karena kesalahan yang mereka perbuat dan moyang mereka yang merupakan Nabi akan memberi syafaat kepada mereka. Kemudian para rahib mereka menghembuskan narasi fiktif bahwa neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa saat saja. Hal ini menurut beliau berdasarkan surah al-Baqarah ayat 111, al-Nisa ayat 123, dan al-Jatsiyah ayat 24.

Makna kedua dari amaniyy adalah kebohongan. Berbagai kebohongan yang mereka dengar dari rahib diterima begitu saja karena tidak ingin susah untuk membaca dan berpikir.

Adapun makna ketiga dari amaniyy adalah tilawah atau membaca. Seakan dapat dimaknai bahwa mereka tidak mengetahui Kitab kecuali hanya yang dibacakan dan diperdengarkan kepada mereka untuk kemudian begitu saja diterima tanpa mendalami dan menelitinya. Pendapat ini juga dipilih oleh al-Qurtubi berdasarkan surat al-Hajj ayat 52.

Amaniyy menjadi diksi yang tepat untuk menggambarkan kondisi mereka yakni yang hanya membaca tanpa pengertian dan pendalaman, tertipu oleh kebohongan, dan terciptanya khayalan akan dunia materi yang membahagiakan. Sementara janji Allah melalui para Rasul-Nya mereka abaikan begitu saja.

Baca Juga: Kitab Taurat dalam Alquran: Diturunkan kepada Nabi Musa dan Dipisahkan darinya

3. Meyakini Kebohongan

Demikian keyakinan mereka bersumber dari amaniyy yang telah dijelaskan di atas maka kualitas keimanan hanya sampai pada level dzann atau sangkaan. Menurut al-Qurtubi hal ini karena mereka tidak mengetahui kebenaran dari apa yang dibaca. Pun mereka hanya mengikuti rahib yang membacakan kitab secara semena-mena.

Mengutip Abu Bakar al-Anbari, al-Qurtubi menjelaskan bahwa kaum Arab menyebut dzann dalam tiga pemaknaan yakni ilmu, keraguan, dan kebohongan. Jika bukti keilmuan tegak lebih banyak daripada bukti keraguan maka dzann di sini adalah keyakinan. Hal ini dapat didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 46.

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ

“Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa kepada-Nyalah mereka kembali”.

Kata dzann pada ayat di atas dimaknai dengan keyakinan karena pertemuan dengan Tuhan membutuhkan banyak ilmu seraya mengeliminir keraguan. Oleh karenanya pada ayat ini kata dzann tidak dapat dimaknai lain kecuali keyakinan.

Kedua, jika bukti keyakinan sama posisinya dengan bukti keraguan maka dzann di sini adalah keraguan. Adapun yang ketiga jika bukti keraguan lebih banyak daripada keyakinan maka dzann adalah kebohongan. Menurut al-Qurtubi maksud dzann yang disebutkan pada ayat 78 di atas adalah kebohongan.

Hal ini menurut beliau karena ayat setelahnya menegaskan perihal perilaku para rahib mereka. Ketika mereka memperlajari suatu perkara sementara para rahib memiliki pandangan yang buruk, lebih menerima bagian harta dan hanya mengharapkannya, sehingga mereka mencari hal yang dapat menjadikan mereka populer. Satu-satunya hal yang mereka lakukan kemudian adalah mengklaim bahwa pendapat mereka berasal dari Allah.

Melalui jalan ini yang diuntungkan adalah para pemimpin mereka yang memiliki modal sosial dan material yang tidak sepakat dengan nilai-nilai keagamaan. Melalui pembodohan ini mereka mendapatkan apa yang mereka tuju yakni keuntungan dunia dan keluasannya.

Kemampuan kita untuk membaca semestinya tidak disia-siakan begitu saja, terlebih terkait kitab suci sudah semestinya kita memperdalam pemahaman akannya. Hal ini mesti dilakukan agar kita tidak tertipu dengan bujukan tertentu yang mengatasnamakan agama namun justru yang dituju hanyalah keuntungan pribadi semata.

Menyadari bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini identik dengan kondisi Bani Israil di masa lalu, semoga tulisan sederhana ini dapat menjadikan kita lebih mawas diri menghindari provokasi yang berbalut agama, namun di dalamnya hanya tendensi politik semata. Semoga persatuan kebangsaan tidak terpecah karena kebodohan akan esensi kitab suci. Wallahu a’lam