Kisah Alquran menarik dikaji karena efektivitasnya dalam memberi ibrah melalui narasi yang lebih lembut dan tidak menggurui. Sifat tidak menggurui ini muncul karena memang kisah memiliki pesan tersirat. Tersiratnya pesan kisah Alquran berimplikasi pada dinamika penjelasan ibrahnya yang beragam. Maka muncul pertanyaan, bagaimana pemahaman ideal terkait kisah Alquran?

Penulis dalam hal ini mengutip pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri sebagai salah satu tokoh yang menggunakan tartib nuzuli (urutan turun ayat) dalam penafsirannya. Alasan penafsiran nuzuli oleh Al-Jabiri adalah usaha untuk menemukan dialektika fase diturunkannya Alquran (masar at-tanzil) dan sejarah dakwah Nabi Muhammad (Madkhal ila al-Qur’an al-Karim, hlm. 254). Jika dikaitkan dengan pemahaman ayat kisah, penjelasan Al-Jabiri ini mendorong mufasir agar menautkan ayat-ayat kisah dengan sejarah dakwah Nabi Muhammad saw.

Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana tautan kisah Nabi Sulaiman yang menulis surat kepada Ratu Saba dengan sejarah dakwah Nabi Muhammad. Dimulai dengan menjelaskan pendapat para mufasir terkait dua ayat ini lalu mencoba menautkannya dengan sejarah dakwah Nabi saw. Isi surat Nabi Sulaiman terdapat dalam Q.S. An-Naml: 30-31, sebagai berikut.

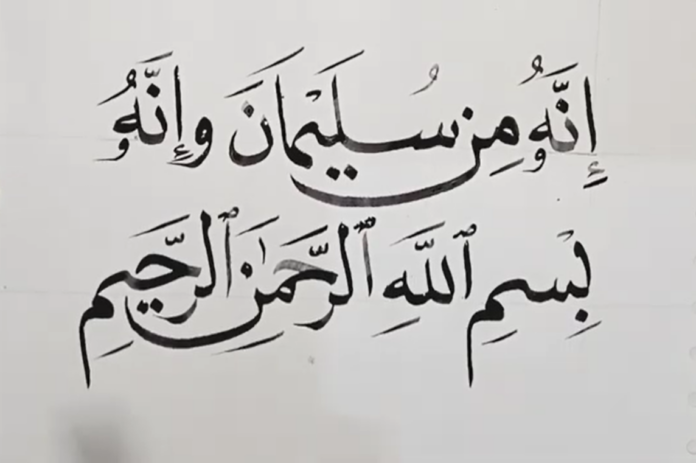

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ࣖ

Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”

Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya memulai menafsirkan dua ayat ini dengan terlebih dahulu menjabarkan makna karim pada ayat sebelumnya. Karim adalah surat yang indah isinya atau surat yang berasal dari raja yang mulia, atau bisa juga surat yang diberi stempel.

Dijelasan pula beberapa varian qira’at terkait ayat 29-31 yang bisa disimpulkan bahwa ada dua pandangan terkait isi surat Nabi Sulaiman: (1) ayat 30-31 adalah isi surat Nabi Sulaiman secara tekstual; (2) kedua ayat itu adalah parafrase Ratu Saba setelah memahami surat Nabi Sulaiman, bukan teks suratnya. Az-Zamakhsyari melanjutkan penafsirannya dengan menjelaskan bahwa surat-surat para nabi itu indah isinya, tidak panjang lebar, diberi wewangian kasturi, dan berstempel (Al-Kasysyaf ’an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil, vol. 3, hlm. 363-364).

Baca juga: Riwayat Israiliyyat Batil dalam Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis

Menarik pula ditinjau bagaimana Ar-Razi menafsirkan ayat 30-31 ini. Dijelaskan bahwa surat Nabi Sulaiman didahului dengan basmalah. Ratu Saba menyebut nama Sulaiman kaitannya sebagai pengirim surat. Dijelaskan pula bahwa alasan para nabi ringkas dalam menulis surat adalah agar tujuan surat lebih jelas.

Surat Nabi Sulaiman, bagi Ar-Razi, telah sempurna dalam menyampaikan maksud. Isi surat Sulaiman mendahulukan ilmu, yaitu menegaskan Allah sebagai Tuhan pada basmalah. Setelah menjelaskan ilmu, dia baru menjelaskan amal, yaitu larangan untuk tunduk pada nafsu dan bersikap angkuh, serta menyerahkan diri atau beriman kepada Allah. Ar-Razi kemudian membawa penafsirannya terhadap isi surat Sulaiman dengan menyanggah pendapat yang mendukung taklid dalam beragama. Ar-Razi tegas bahwa Ratu Saba tidak taklid kepada Sulaiman, melainkan dia sudah menyadari setelah melihat Hudhud dan membaca surat Sulaiman (Mafatih al-Gaib, vol. 24, hlm. 554-555).

Baca juga: Bahasa Diplomasi Nabi Muhammad saw. dalam Media Surat

Lalu terdapat pula penafsiran Al-Qurtubi terkait penyifatan karim oleh Ratu Saba. Dia menjelaskan karim–nya surat tersebut berisi nasihat yang lembut dan ajakan untuk menyembah Allah tanpa diiringi celaan dan cercaan ataupun kalimat yang menyulut emosi dan amarah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan para rasul dalam dakwahnya. Begitu pula Alquran telah memerintahkannya pada Q.S. An-Nahl: 125 dan T{aha: 44. Al-Qurtubi lebih lanjut membahas terkait karim sebagai apresiasi yang tinggi, seperti yang Allah firmankan, innahu laqur’anun karimun (Q.S. Al-Waqi’ah: 77) (Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, vol. 13, hlm. 191-193).

Jika memerhatikan ketiga mufasir tadi, bisa ditarik tiga poin penting: (1) surat itu tidak harus panjang lebar, melainkan fokus pada pesan yang dimaksud; (2) surat nasihat yang baik adalah surat yang menjelaskan ilmu dan amal; teori dan praktik, sehingga pembacanya bisa lebih paham; (3) surat nasihat ditulis dengan ajakan yang lembut, yang tidak menyinggung perasaan pembacanya. Ketiga mufasir tadi memang telah menjelaskan pesan-pesan yang bisa ditarik dari surat Nabi Sulaiman, tetapi mereka belum membawanya dalam tautan dengan fase dakwah Nabi Muhammad.

Baca juga: Ratu Balqis, Pemimpin Perempuan nan Demokratis dan Diplomatis

Usaha untuk menemukan tautan ayat 30-31 surah An-Naml bisa ditempuh dengan mengeksplorasi kapan surah An-Naml turun. Meskipun sababun nuzul surah ini tidak ada, tetapi secara lebih luas (makro) ditemukan bahwa surah An-Naml, khususnya ayat 30 menjadi titik tolak penggunaan basmalah dalam penulisan surat oleh Nabi Muhammad. Surat resmi pertama Nabi yang dikirim kepada Raja Habasyah memakai basmalah pada permulaannya (Buku Pintar Sababun Nuzul dari Mikro hingga Makro, 212).

Inilah yang menjadi dasar penulis untuk menyatakan bahwa ayat 30-31 menjadi tuntunan bagi Nabi Muhammad dalam penulisan surat resmi. Dalam tataran ideal-moral, kedua ayat ini pun bisa dipahami sebagai tuntunan dalam berdakwah, baik itu via tulisan maupun lisan.

Baca juga: Kisah Pengembala, Pemilik Kebun, dan Kebijaksanaan Nabi Sulaiman

Q.S. An-Naml: 30-31 mengajarkan bahwa dalam dakwahnya, dai semestinya memberi pemahaman terkait landasan moral hingga praktik kepada audiensnya. Materi dakwah yang demikian akan mampu mengurangi potensi taklid dan lebih memperkokoh nilai amal audiens. Dai juga diminta agar tidak terlalu bertele-tele dalam menyampaikan pesan yang membuat audiens kebingungan. Dalam hal ini, dai memang harus mematangkan penguasaan materi dan kemampuan public speaking–nya demi efektivitas dakwah.

Terakhir, materi dakwah harus relevan dengan audiens. Dakwah tidak boleh menyakiti perasaan audiens, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Alquran dan apa yang dilakukan para nabi. Hal ini tercermin dari penyifatan surat Nabi Sulaiman sebagai karim. Karim sendiri adalah pujian untuk sesuatu yang nilai kebaikannya sangat tinggi (Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an, vol. 3, hlm. 313-314). Dengan demikian, bisa dipahami bahwa dakwah sebaiknya menggunakan bahasa yang lembut, santun, relevan, dan dinilai baik secara akal sehat.