Dalam kesehariannya – sadar atau tidak – seseorang kadangkala mengkhayalkan sesuatu, baik itu berkenaan dengan masa lalu, masa depan ataupun dunia fantasi. Sebenarnya, berimajinasi atau berfantasi adalah hal manusiawi, asal jangan sampai ke tahap khayalan yang berlebihan. Karena ini dapat membuat seseorang lupa daratan dan sulit membedakan antara dunia khayalan dan kenyataan.

Secara sosiologis, mengkhayal atau daydream adalah kondisi otak saat tidak terlibat dalam aktivitas yang melibatkan memori atau perhatian. Ketika mode default ini aktif, otak manusia bisa menstimulasi dirinya sendiri. Hasil dari stimulus ini membuat otak memikirkan hal-hal yang kadang tidak ada hubungannya dengan stimulus dunia luar. Jadi, mengkhayal adalah kebiasaan wajar selama bukan khayalan yang berlebihan.

Khayalan yang berlebihan atau yang lebih akrab disebut maladaptive daydreaming (MD) adalah suatu kelainan mental yang harus dihindari. Seseorang yang mengalami MD punya khayalan yang sangat jelas dan fantastis. Mereka bisa berkhayal selama berjam-jam sampai mengabaikan kehidupan dunia nyata dan tanggung jawab sosial yang sering berakibat pada stres serta kerusakan fungsi individu.

Menurut Eli Somer, seorang psikolog klinis, MD sering digunakan oleh anak-anak penyintas kekerasan untuk menangani (coping) traumanya. Dengan kata lain, MD sering digunakan penderitanya untuk keluar dari perasaan tidak mengenakkan di dunia nyata termasuk di dalamnya pengalaman kekerasan, trauma atau kesepian. Ia juga menjelaskan bahwa dalam mekanisme MD terdapat perilaku kompulsif yang ditandai dengan rendahnya kadar serotonin pada otak menyebabkan dorongan untuk terus masuk ke khayalan lagi dan lagi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa MD cukup berbahaya. Oleh karenanya, itu mesti dihindari sendiri mungkin. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebiasaan mengkhayal yang berlebihan, diantaranya: menghindari hal yang memicu kebiasaan mengkhayal, latihan mindfulness, menekan kompulsifitas seperti berolahraga, dan menemukan cara mengekspresikan diri sendiri di real life (dunia nyata).

Baca Ayat Ini Untuk Menghilangkan Khayalan Yang berlebihan

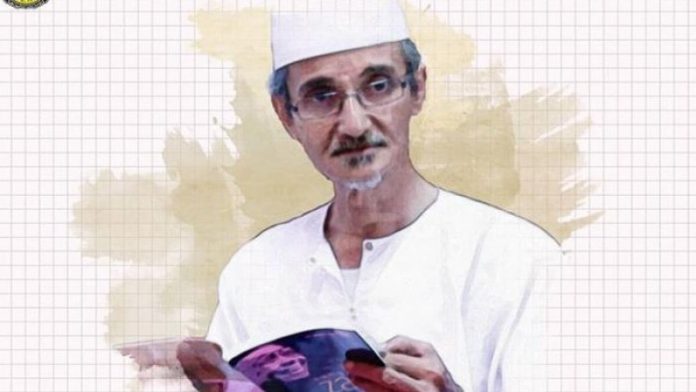

Selain melalui tindakan-tindakan di atas, khayalan yang berlebihan juga dapat dihilangkan melalui amalan bacaan ayat Al-Qur’an. Menurut Imam al-Ghazali dalam adz-Dzahabul Ibris, ayat Al-Qur’an dapat digunakan untuk menghentikan khayalan yang berlebihan, terutama berkenaan dengan fantasi terhadap lawan jenis dan khayalan terhadap berbagai kenikmatan hidup.

Ayat yang dapat dibaca untuk menghilangkan khayalan yang berlebihan – menurut Al-Ghazali adalah surat al-Isra’ [17] ayat 45 yang bebunyi:

وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًاۙ ٤٥

“Dan apabila engkau (Muhammad) membaca Al-Qur’an, Kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.”

Amalan ini al-Ghazali riwayatkan dari Ibnu Qutaibah yang berkata, “seseorang didera khayalan yang berlebihan hingga ia membaca surat al-Isra’ [17] ayat 45.” Orang itu kemudian bertanya kepada Ibnu Qutaibah, “Tahukah engkau apa maksud dari dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat?”

Orang yang melihat peristiwa itu berkata, “tidak.” Maka orang yang didera khayalan yang berlebihan itu berkata, “Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu (Muhammad), dan Kami telah menjadikan hati mereka tertutup (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya.

Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, “Ini (Al-Qur’an) tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu.” (QS. Al-An’am [6] : 25). Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. (QS. An-Nahl [16]: 108).

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan-Nya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat?) Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (QS. Al-Jasiyah [45]: 23).

Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, Kami telah menjadikan hati mereka tertutup, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau (Muhammad) menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. (QS. Al-Kahf [18]: 30).

Inilah yang dimaksud dari surat al-Isra’ [17] ayat 45 tentang dinding tidak terbatas yang diciptakan Allah swt antara nabi Muhammad saw dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Lalu berpalinglah orang yang merasukinya itu. Dari riwayat tersebut, al-Ghazali menyimpulkan bahwa ayat di atas dapat digunakan untuk membentengi seseorang dari khayalan yang berlebihan mengenai berbagai hal.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa berimjinasi adalah hal yang wajar selama tidak berlebihan. Karena khayalan yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak negatif. Jikalau sudah terlanjut demikian, seseorang bisa menghilangkan khayalan yang berlebih melalui dua cara, yakni tindakan yang dapat mengatasinya seperti mindfulness dan membaca surat al-Isra’ [17] ayat 45 dengan harapan Allah swt akan membentenginya dari hal tersebut. Wallahu a’lam.