Islam adalah agama yang menjunjung perdamaian. Namun belakangan ini Islam seakan dipojokkan oleh sebagian orang karena ulah oknum yang mengaku Islam tetapi tidak paham hakikat Islam. Dalam al-Quran, makna Islam sendiri bisa ditelusuri dengan melacak kata salam yang secara semantis sangat berhubungan (s-l-m).

Kata salam disebutkan dalam al-Quran sebanyak 157 kali dalam bentuk kata benda (ism) sebanyak 79 kali, kata sifat (na’at) sebanyak 50 kali, dan kata kerja (fi’il) sebanyak 28 kali. Seluruh derivasi sintaksis dari kata salam menunjuk makna “damai” (Taufiq, 2016: 4-5).

Jika ditelusuri, al-Quran bahkan tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai perdamaian semata, tetapi juga menekankan kewajiban bagi seluruh umat manusia—umat muslim khususnya—untuk merengkuh perdamaian dan mentransformasikannya dalam kehidupan. Argumentasi Qur’ani yang menekankan hal tersebut, diantaranya terdapat pada Q.S al-Baqarah [2]: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Rasyid Ridha menafsirkan bahwa Allah memerintahkan kaum beriman untuk masuk dalam kedamaian secara total. Allah telah memberi hidayah kepada manusia untuk mentransformasikan perdamaian (salam), kebajikan (sulh/sholah), dan kerukunan (wifaq) (Ridha, 1990: 204).

Dalam penafsirannya, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat munasabah antara bagian awal ayat dan bagian akhirnya. Ayat ini seolah memberikan pembagian kelompok manusia berdasarkan perilakunya. Kelompok manusia pertama adalah kelompok yang dalam setiap ‘amal atau perbuatan yang dilakukan, mereka selalu mengharapkan ridha Allah (al-firqah al-sholah). Sehingga mereka akan senantiasa menghindari apa yang dilakukan oleh kelompok yang kedua (al-firqah al-fasad) dimana mereka gemar membuat kerusakan di muka bumi dengan menghancurkan gedung-gedung yang merupakan bukti kemajuan peradaban manusia.

Baca Juga: Wahbah az-Zuhaili: Mufasir Kontemporer yang Mendapat Julukan Imam Suyuthi Kedua

Maka apa yang diperbuat oleh kelompok yang kedua ini bukanlah bagian dari karakteristik dan makna Islam. Sederhananya, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa bersatu dalam suatu kesatuan pandangan yang mengedepankan perdamaian dan menghindari hal yang dapat merusak perdaban manusia adalah ciri dari seorang muslim yang memahami hakikat dan makna Islam sebagai agama (Zuhaili, 2009: 63).

Sejalan dengan itu, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa seorang muslim akan mengetahui makna Islam sejati tatkala ia mampu mentrasformasikan sifat-sifat Tuhannya. Dimana dengan sifat-sifat tersebut, akan mampu melembutkan hatinya, menenangkan jiwanya, membuatnya memiliki kepekaan untuk selalu melindungi sesamanya, memberikan kasih sayang, menjaga kemuliaan diri dan agama serta menjaga stabilitas kehidupan dan menebarkan perdamaian (Quthb, 1412: 207).

Dalam hadis Nabi terdapat juga riwayat yang menyatakan bagaimana karakteristik muslim yang sejati. Dalam bab Bayan Tafadhul al-Islam wa ay Umurihi Afdhal, di kitab Shahih Muslim dijelaskan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn ‘Umar, sebagai berikut (Muslim, 2000: 65):

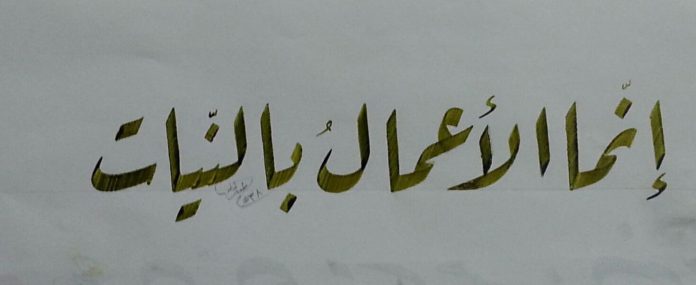

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ: المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه و يَدِه

Dalam syarahnya akan hadis ini, Imam Nawani berpendapat bahwa seorang muslim yang sejati akan selalu berpegang pada nilai fundamental Islam yakni ifsya’ al-salam (menebarkan perdamaian) meskipun berada dalam suasana konflik dan perbedaan pendapat. Maka dengan demikian seorang muslim haruslah mampu menjadikan lisan dan perbuatannya sebagai sarana untuk meneguhkan perdamaian bukan sebaliknya, justru menjadi penyebab pecahnya konflik di antara manusia (Nawawi, 1392: 10).

Argumentasi Qur’ani lainnya yang memaparkan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai fundamental dalam kaitannya dengan praktik perdamaian adalah Q.S al-Hujurat [49]: 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan apabila ada dua orang golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Namun, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah kamu perangi yang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah kembali, damaikanlah anatar keduanya dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh Karena itu, damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

Dalam penafsirannya, Ibn ‘Asyur menjelaskan bahwa harf syarth disana memberikan faidah istiqbal pada fi’il madhi. Sehingga dapat dipahami bahwa konflik dan peperangan akan selalu menghantui kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu umat muslim haruslah mampu menjadi penengah (provokator damai) akan problematika tersebut (Asyur, 1984: 244).

Baca Juga: Mengenal 8 Maqasid Al Quran Versi Ibnu ‘Asyur

Selanjutnya, Ibn ‘Asyur juga menekankan bahwa perintah ishlah sifatnya tidaklah bermakna musyarakah. Jadi tak perlu menunggu adanya konflik untuk mentransformasikan perdamaian. Sebab perdamaian adalah—menurut pendapat Sayyid Quthb—bagian dari al-ashl yang harus ditegakkan (Quthb, 1412: 498). Adapun hal yang menunjang tegaknya perdamaian lainnya adalah menghormati dan berusaha untuk tidak mencederai hak-hak orang lain. Ini menunjukkan bahwa Ibn Asyur dalam penafsirannya, sudah mempertimbangkan isu egaliter dalam menciptakan perdamaian (Asyur, 1984: 245).

Menarik bahwa ayat tersebut menyebutkan kata ishlah

(perdamaian) sebelum kata ‘adl dan qisth. Penempatan itu bisa diterjemahkan sebagai sebuah proses dan hubungan sekaligus. Bila dipahami sebagai suatu proses, penyelesaian pertikaian haruslah dilakukan melalui proses yang berkeadilan. Jika dipahami sebagai sebuah hubungan, hasil keputusan harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan penuh keridaan (Taufiq, 2016: 11).

Dalam hemat penulis, kata ishlah disana juga dapat dimaknai sebagai sebuah implementasi dari sikap tawasuth, sebagaimana Q.S al-Baqarah: 143, ayat ini menunjukkan bahwa salah satu ciri lainnya dari umat Islam adalah moderat (tengah-tengah). Umat Islam harus menjadi penengah dari segala pertikaian, persengketaan ataupun konflik yang terjadi di tengah masyarakat dengan berdasar pada nilai-nilai perdamaian al-Quran. Wallahu a’lam.